百人一首入門

百人一首入門に関する記事87件

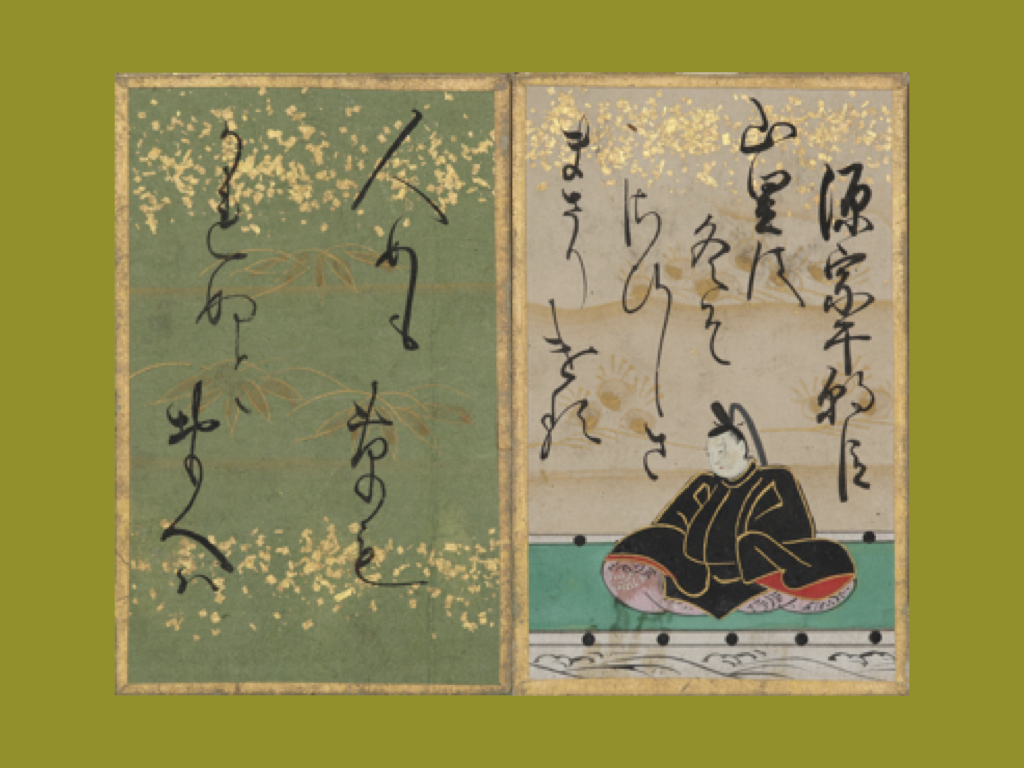

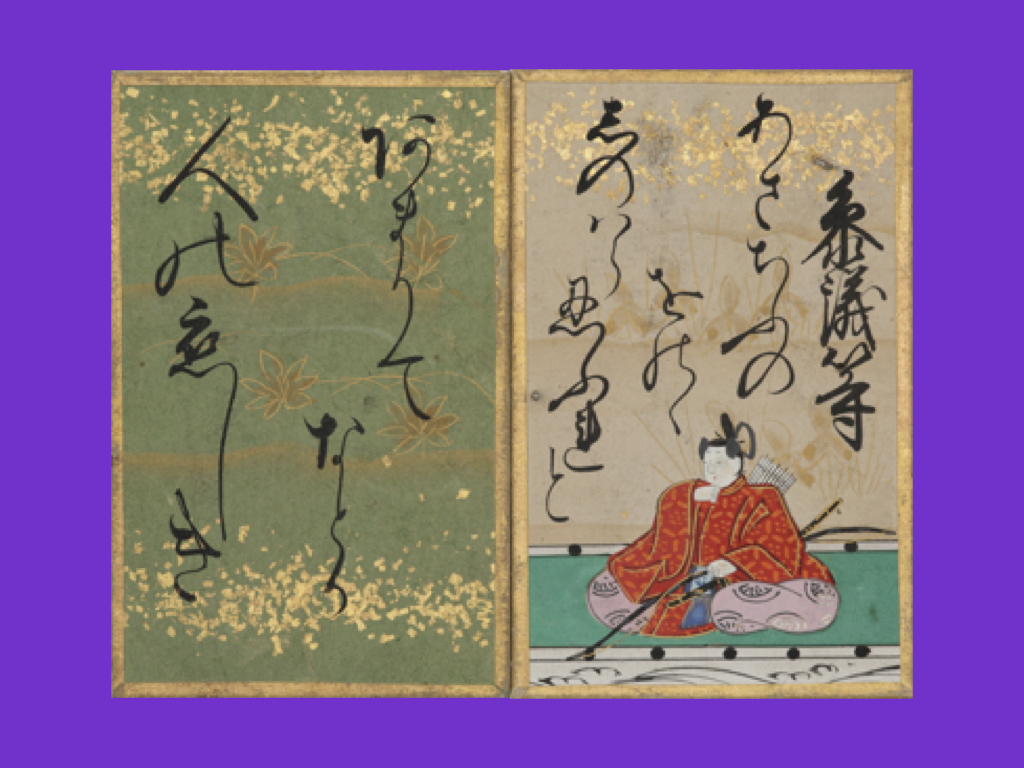

源宗于朝臣『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館) 源宗于朝臣(みなもとのむねゆきあそん)は、光孝天皇の皇子・是忠親…

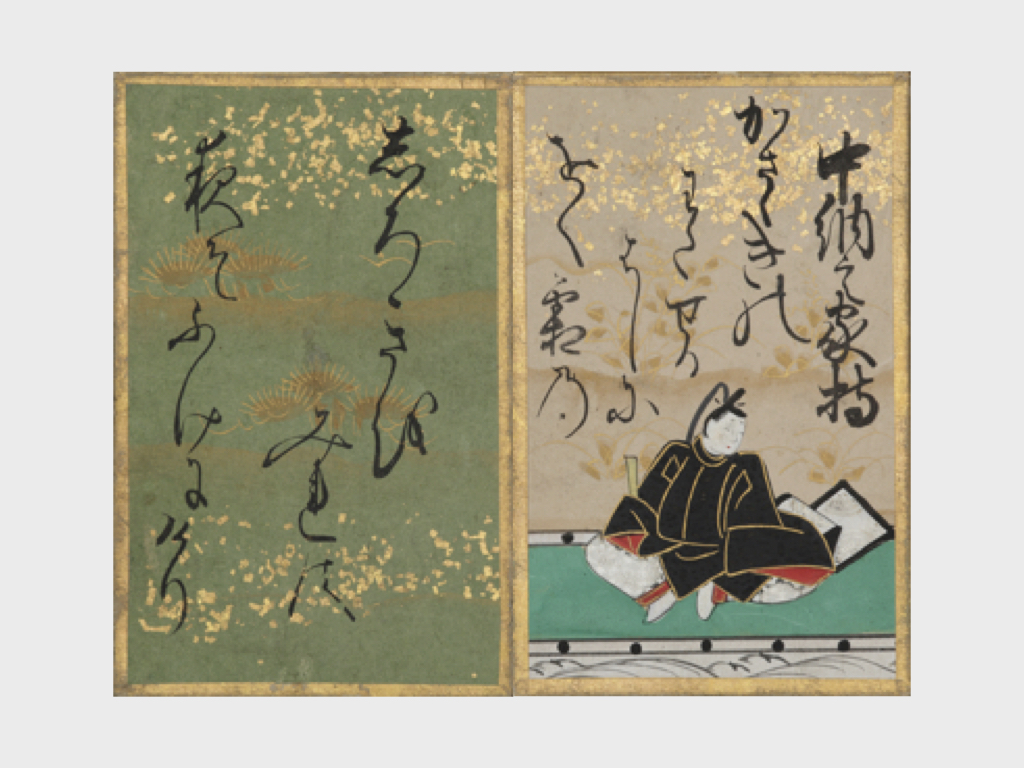

中納言家持『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館) 中納言家持、本名大伴家持(おおとものやかもち)は、奈良時代を代表…

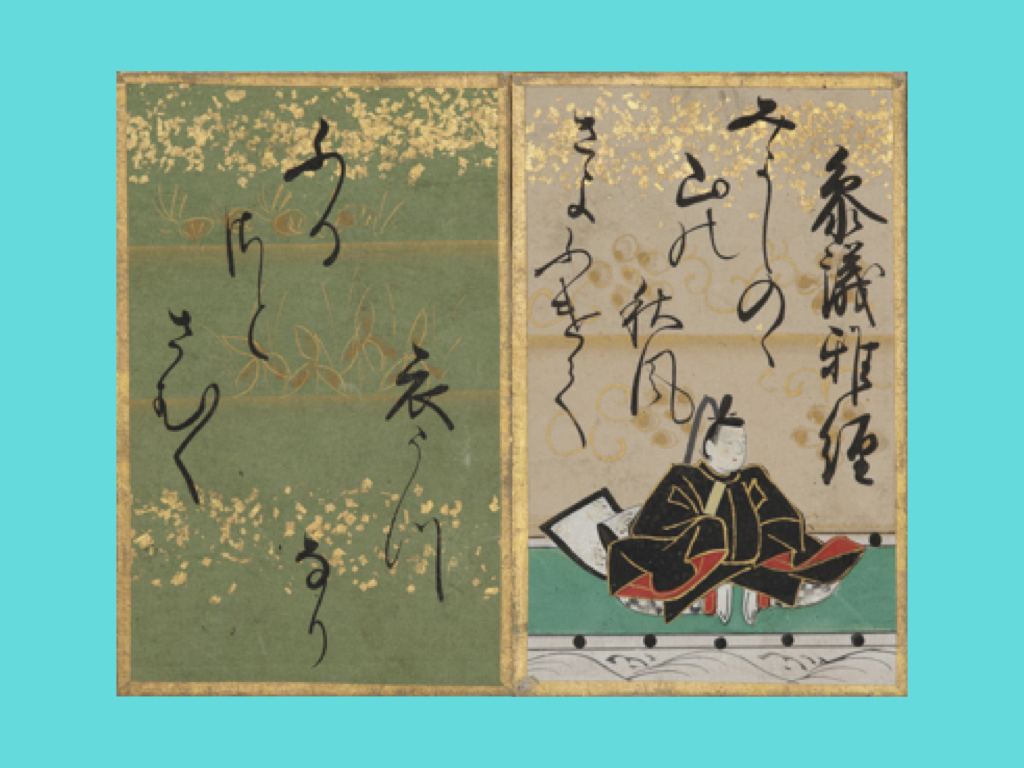

参議雅経『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館) 参議雅経(さんぎまさつね)は、本名を藤原雅経といい、1170年から…

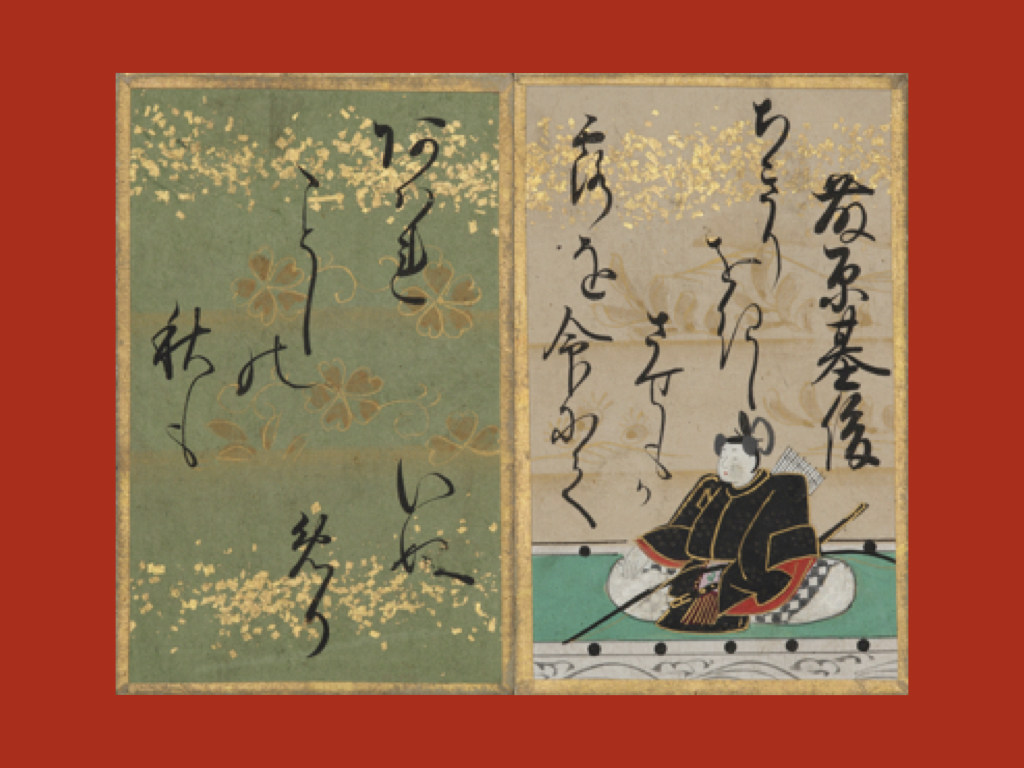

藤原基俊『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館) 藤原基俊(ふじわらのもととし)は平安時代後期を代表する歌人です。生…

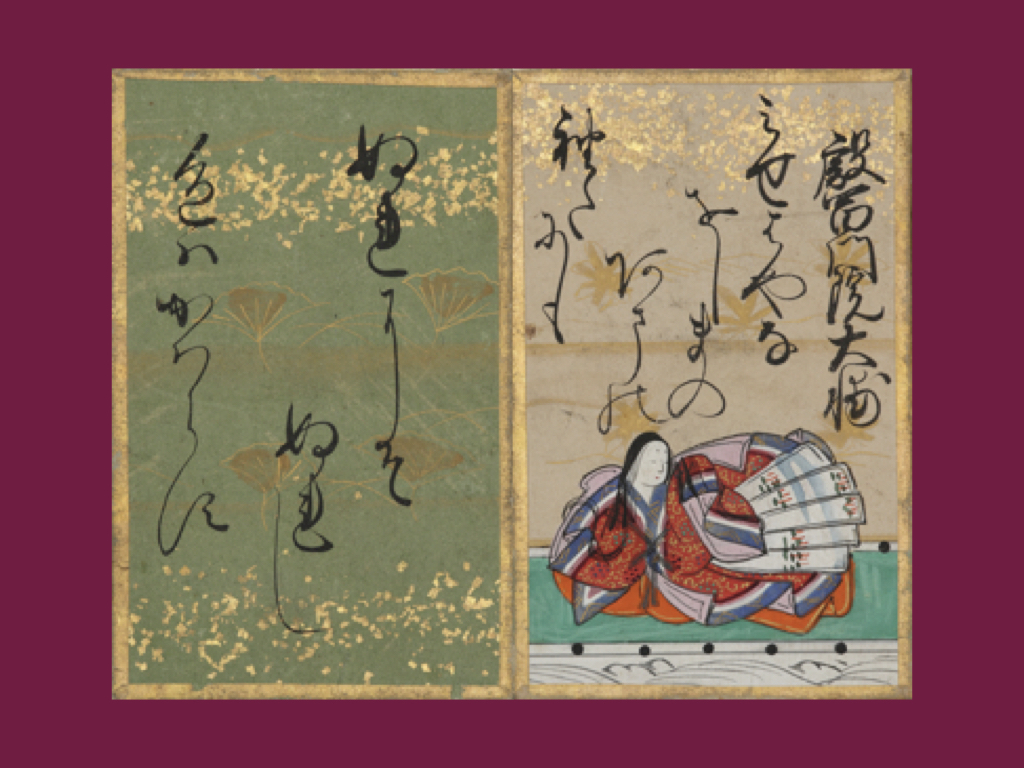

後京極摂政前太政大臣『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館) 後京極摂政前太政大臣(ごきょうごくせっしょうさきのだじ…

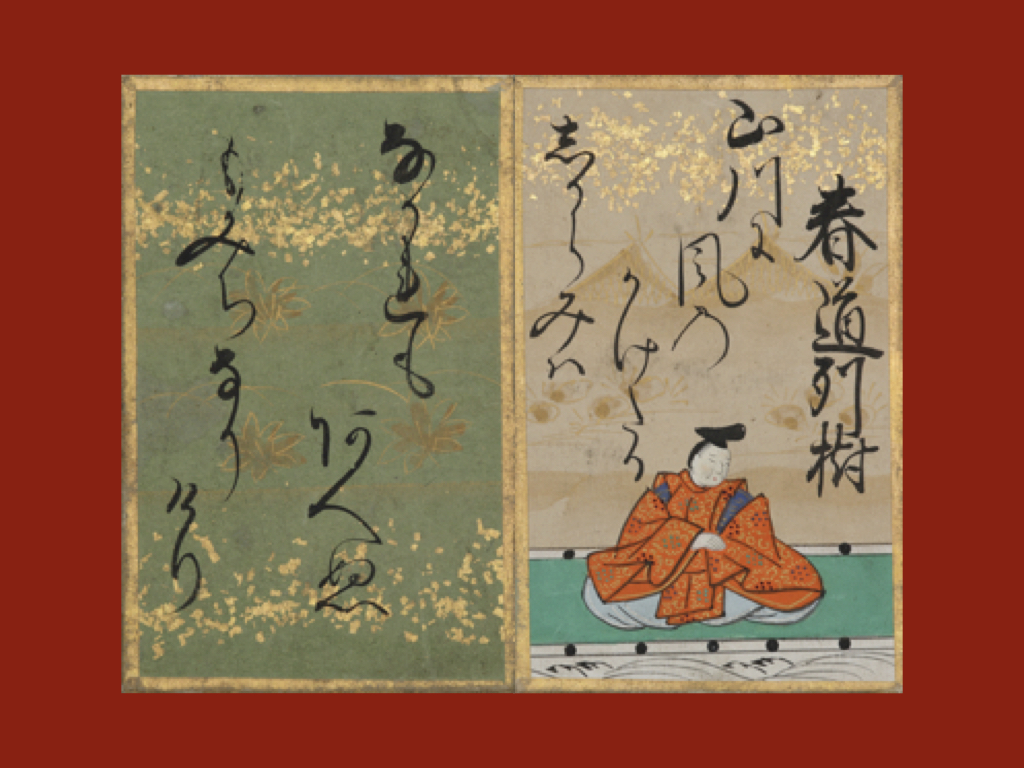

春道列樹『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館) 春道列樹(はるみちのつらき)は平安時代前期から中期にかけて活躍した…

貞信公(ていしんこう)の本名は藤原忠平(ふじわらのただひら)。関白太政大臣を務めた藤原基経(もとつね)の四男で、兄・時平…

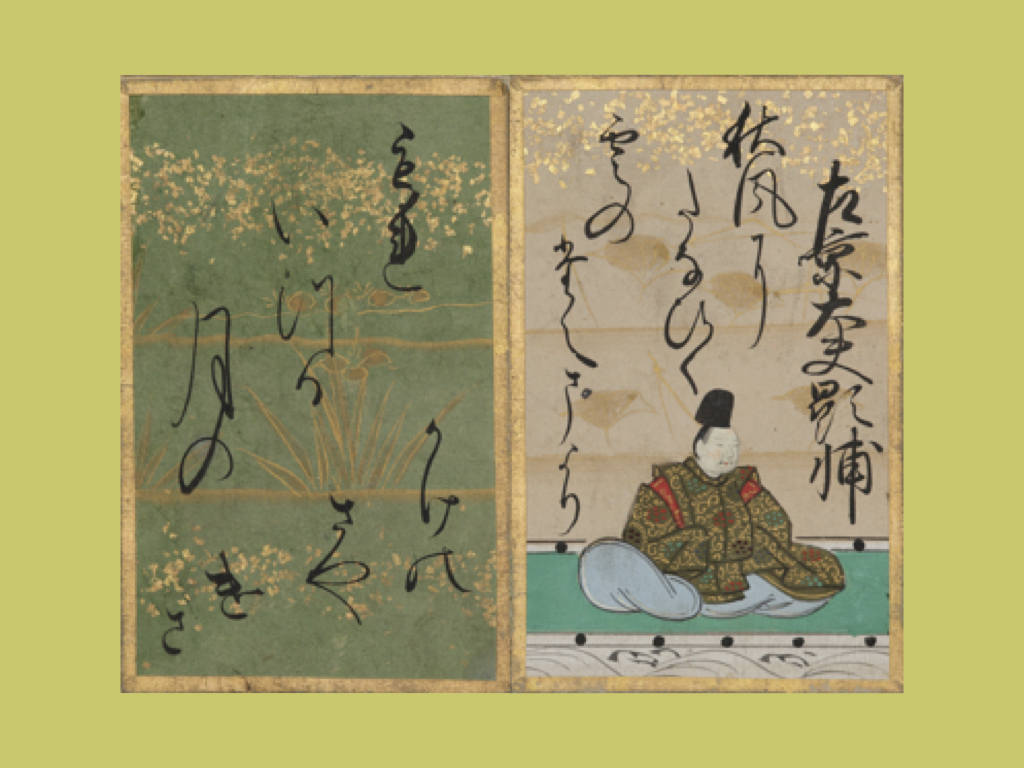

左京大夫顕輔(さきょうのだいぶあきすけ)は本名を藤原顕輔(ふじわらのあきすけ)といいます。平安時代後期の公卿であり歌人で…

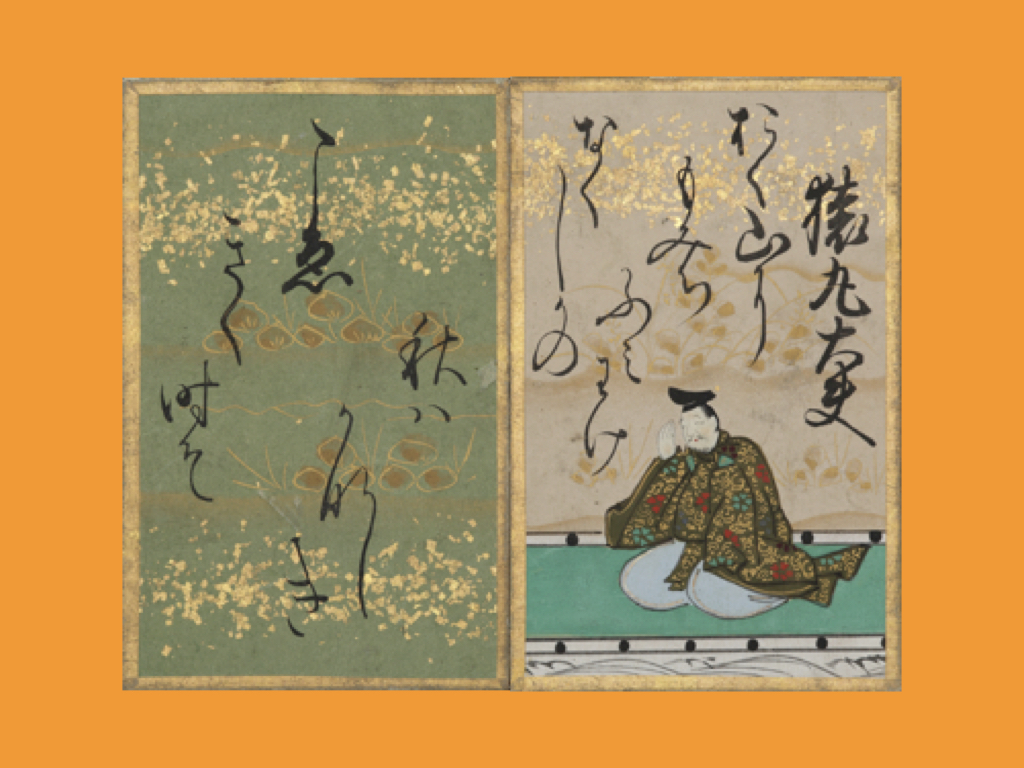

猿丸大夫(さるまるだゆう)の正体は、何一つわかっていません。生没年不詳、素性不明。それどころか、実在した人物かどうかさえ…

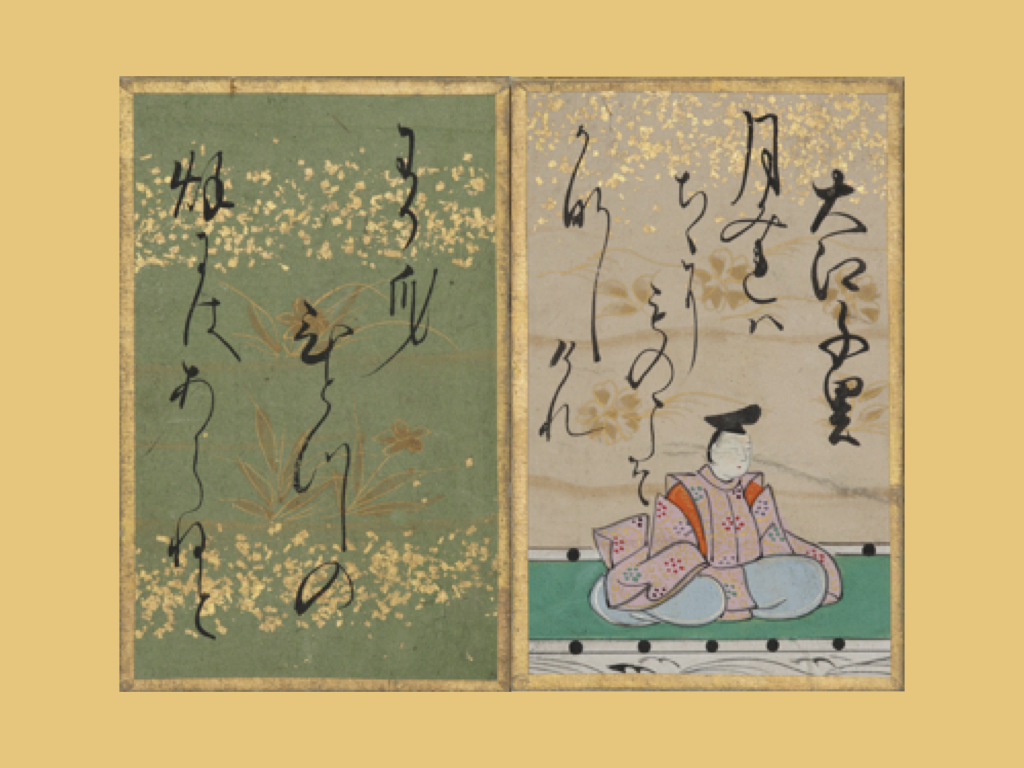

大江千里(おおえのちさと)は、平安時代初期の学者・歌人で、在原業平(ありわらのなりひら)、在原行平(ありわらのゆきひら)…

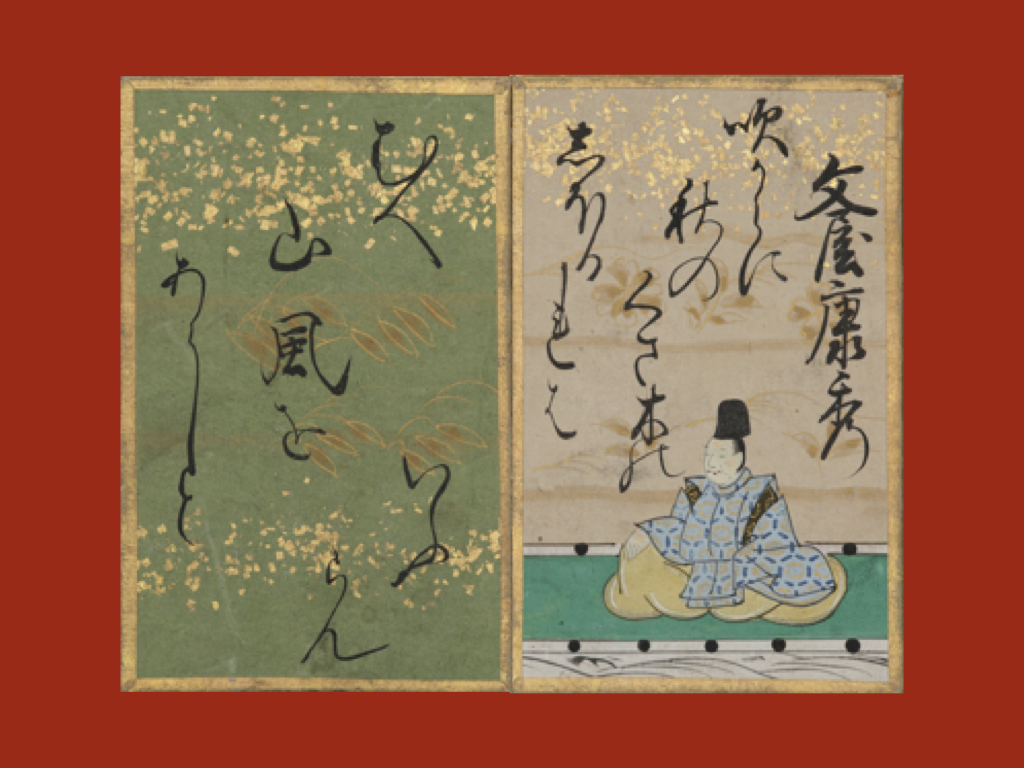

文屋康秀(ふんやの・やすひで)は平安初期の歌人で、六歌仙の一人に数えられる名高い歌人です。生没年は不詳ですが、平安時代の…

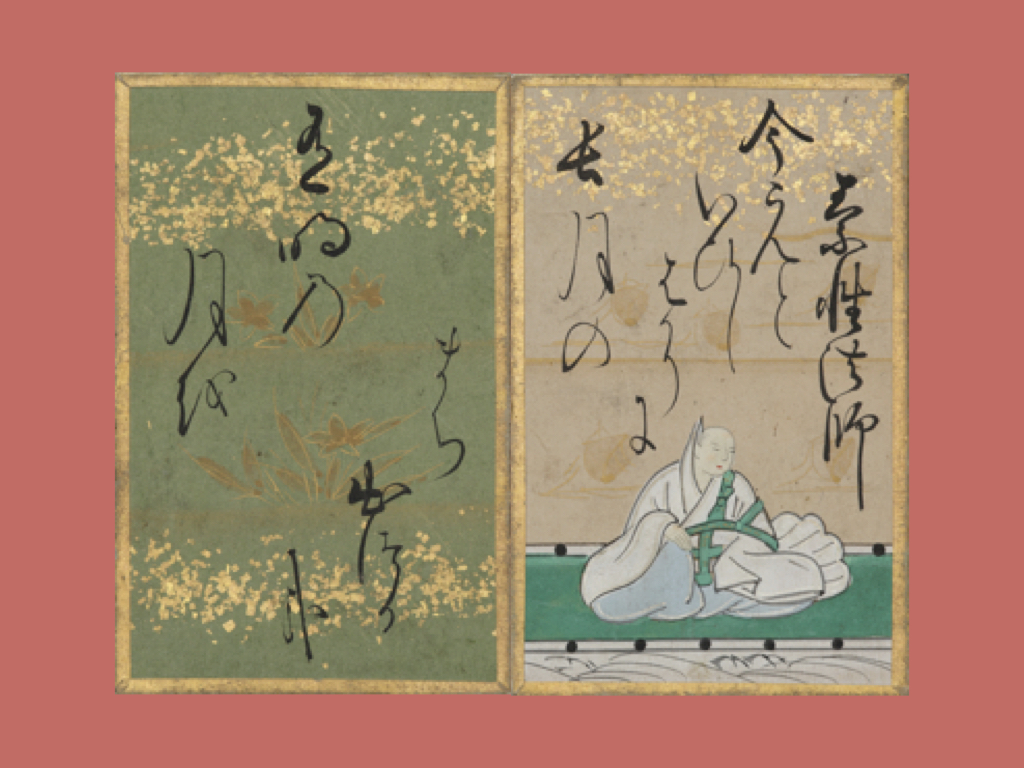

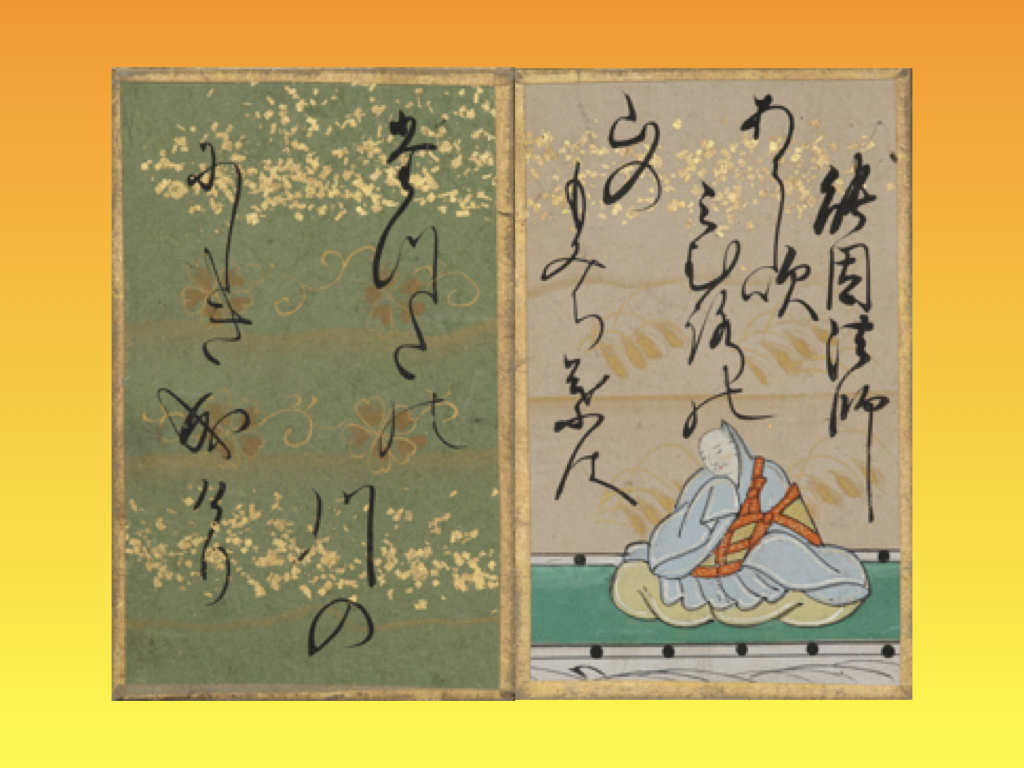

素性法師(そせいほうし)は、平安時代前期を代表する歌僧です。本名は良岑玄利(よしみねのはるとし)。出家して素性と号しまし…

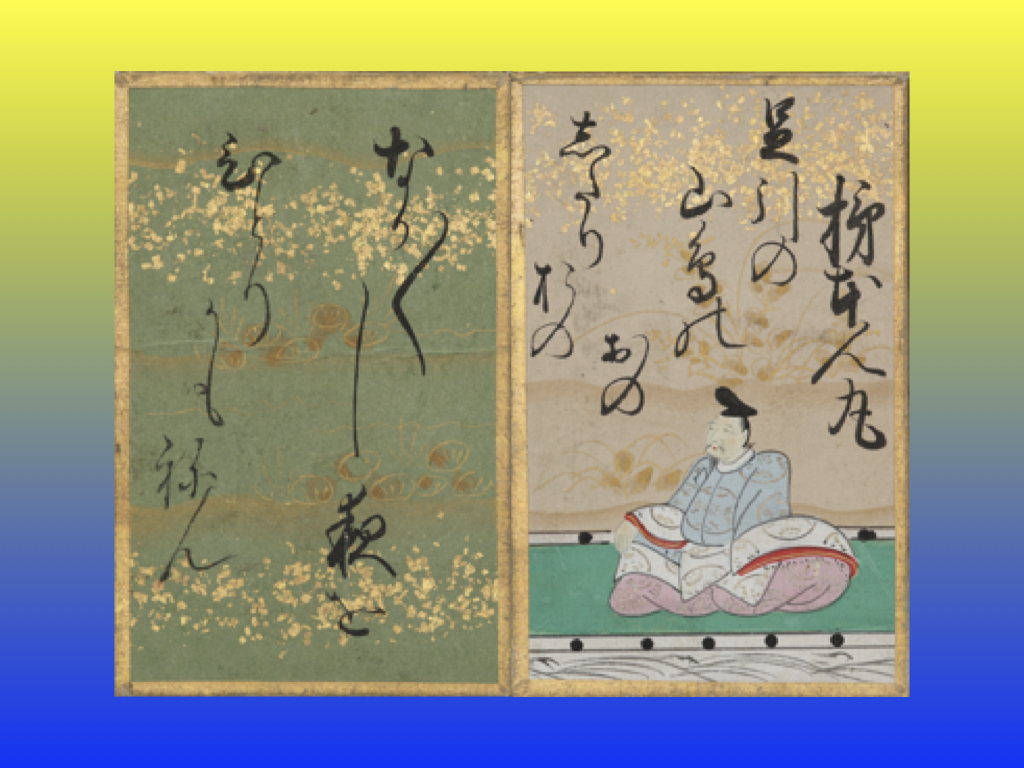

柿本人麻呂(かきのもとの・ひとまろ)は、飛鳥時代後期から奈良時代初期にかけて活躍した宮廷歌人です。生没年は明確ではありま…

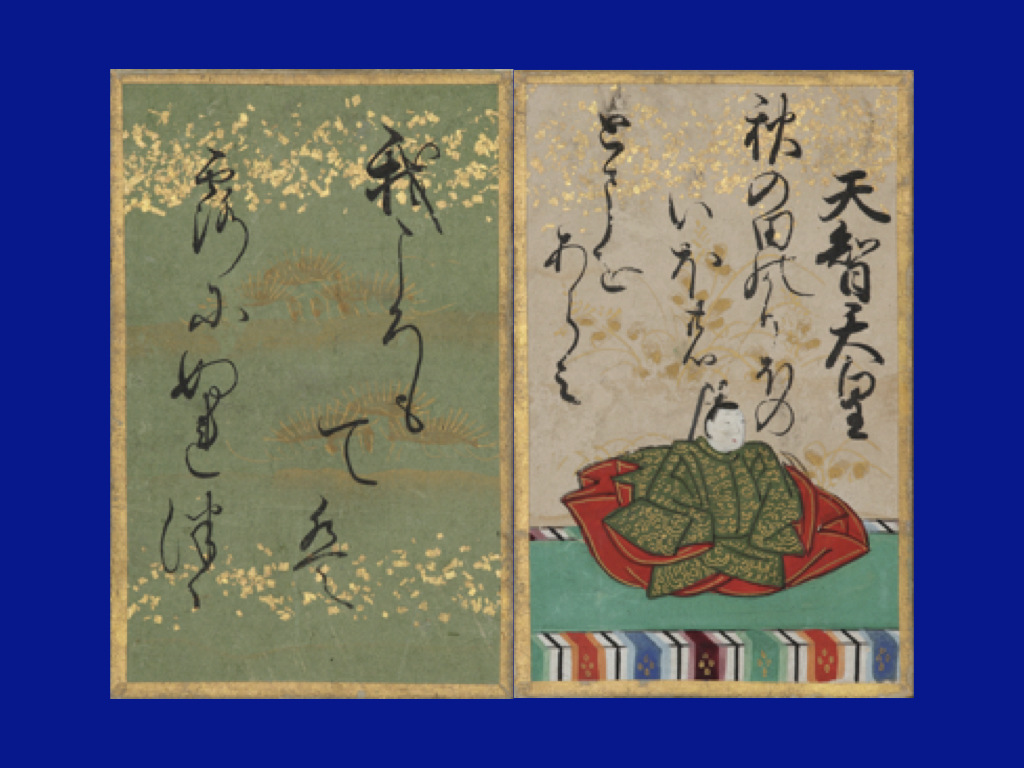

天智天皇(てんじてんのう)は、飛鳥時代の日本の第38代天皇です。即位する前は「中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)」として…

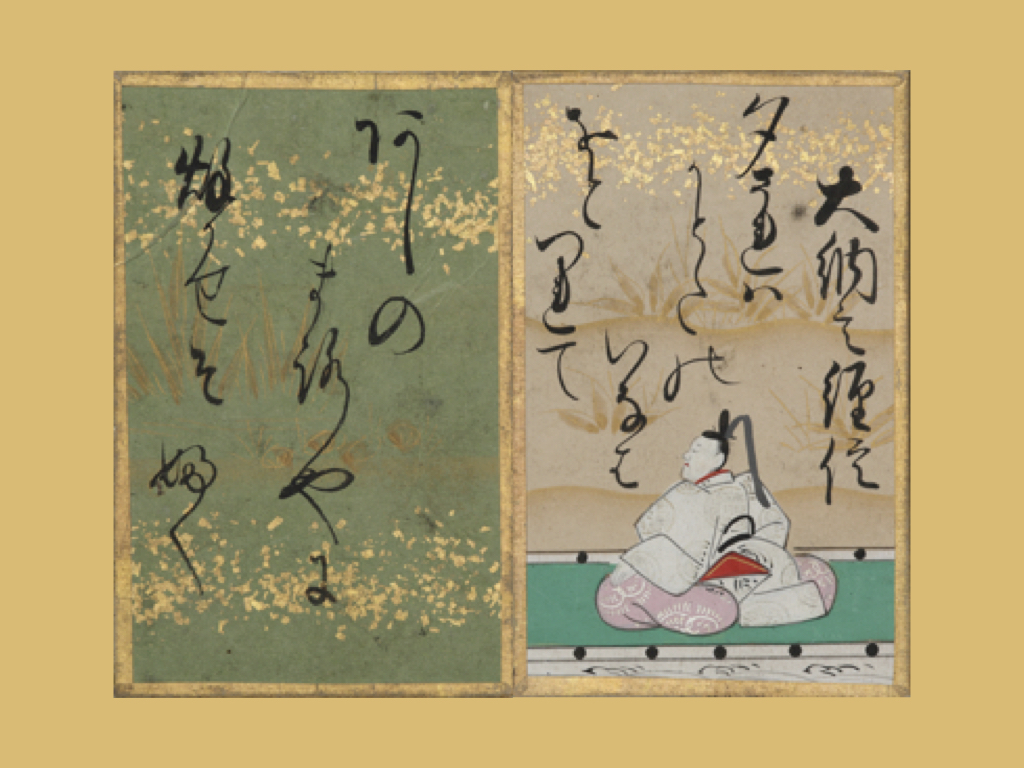

大納言経信(だいなごんつねのぶ、源経信)は、宇多天皇を祖とする宇多源氏の出身で、権中納言・源道方の六男として京都に生まれ…

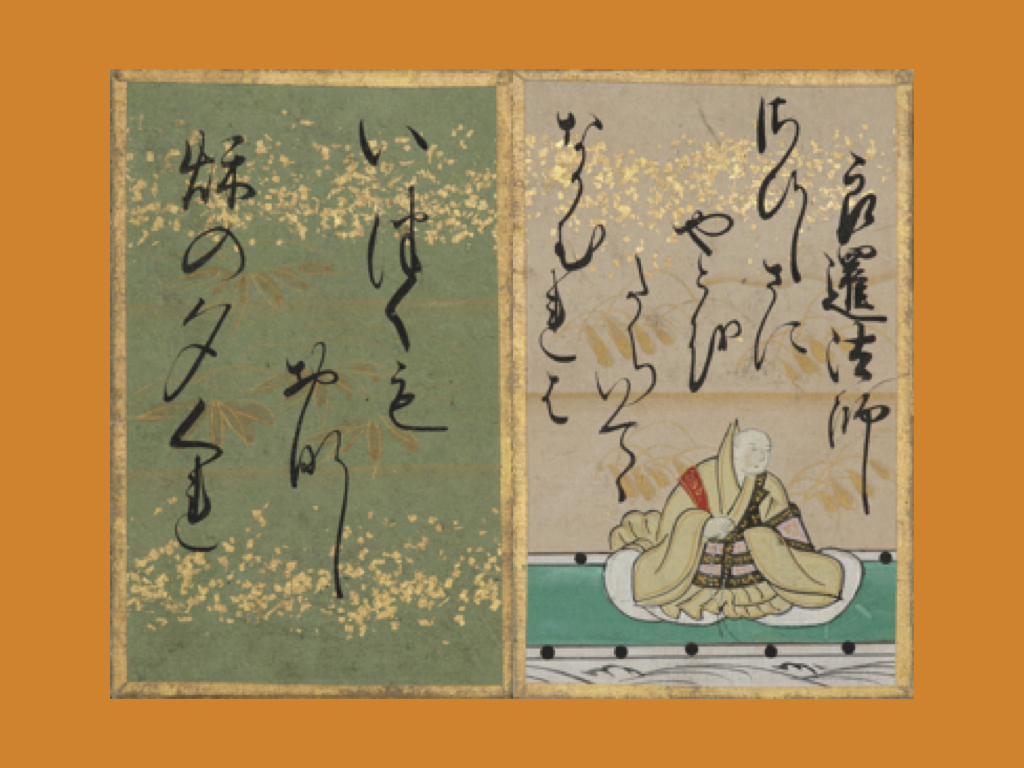

良暹法師(りょうぜんほうし)は、平安時代中期の歌人であり、僧侶です。出自については、詳しいことはわかっていません。比叡山…

能因法師(のういんほうし)は、俗名を橘永愷(たちばなのながやす)といい、永延2年(988)に橘一族の名門に生まれました。…

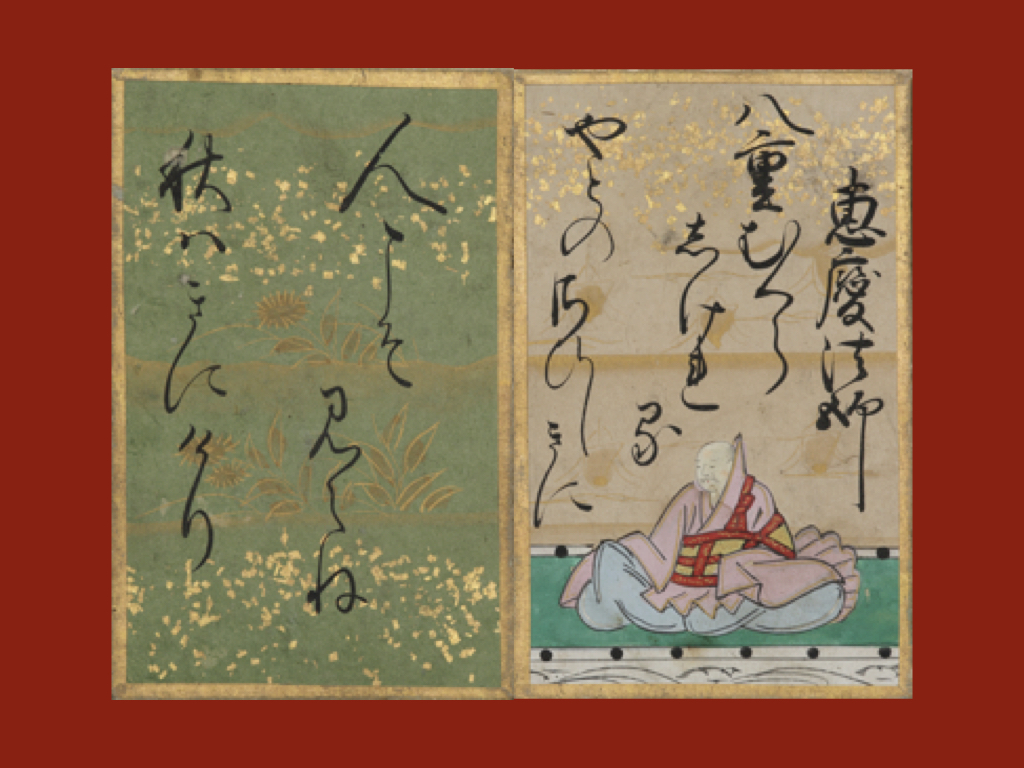

恵慶法師(えぎょうほうし)は、平安時代中期に活躍した僧侶であり歌人です。生年や没年については明確な記録が残されていません…

参議等(さんぎひとし)の本名は源等(みなもとのひとし)。嵯峨天皇の曾孫という名門の出身です。若い頃は近江や三河、丹波、美…

殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ)は、藤原信成の娘として生まれました。彼女の人生を決定づけたのは、後白河天皇の第一皇…

ランキング

人気のキーワード

新着記事

ピックアップ

公式SNS

サライ公式SNSで最新情報を配信中!