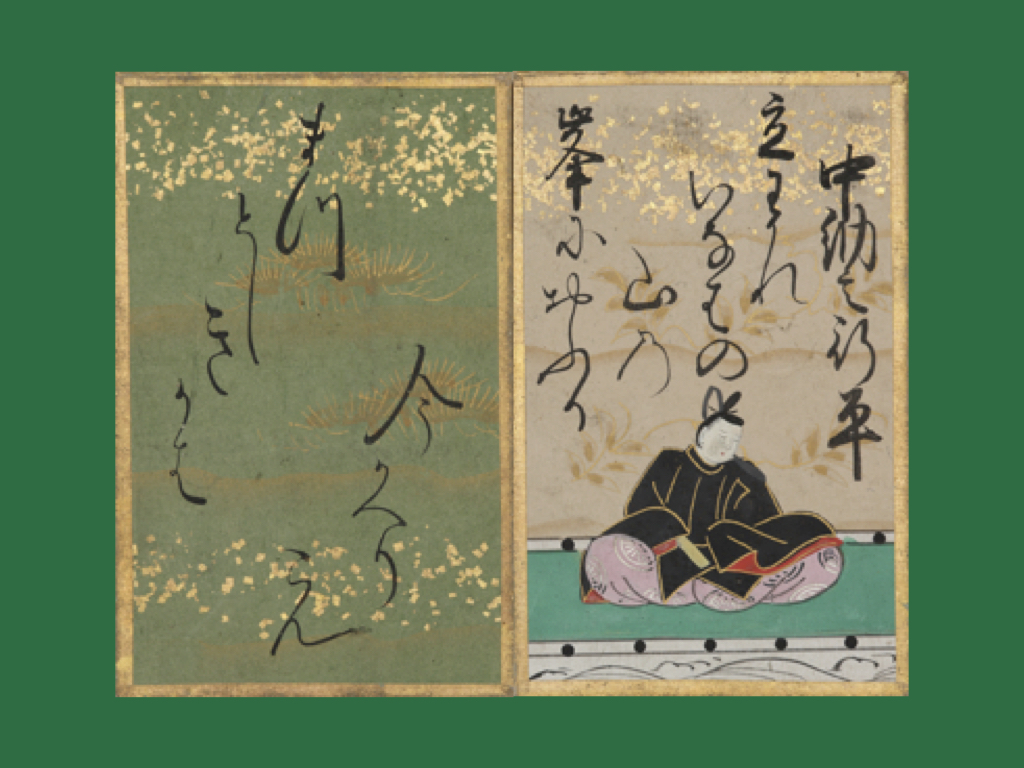

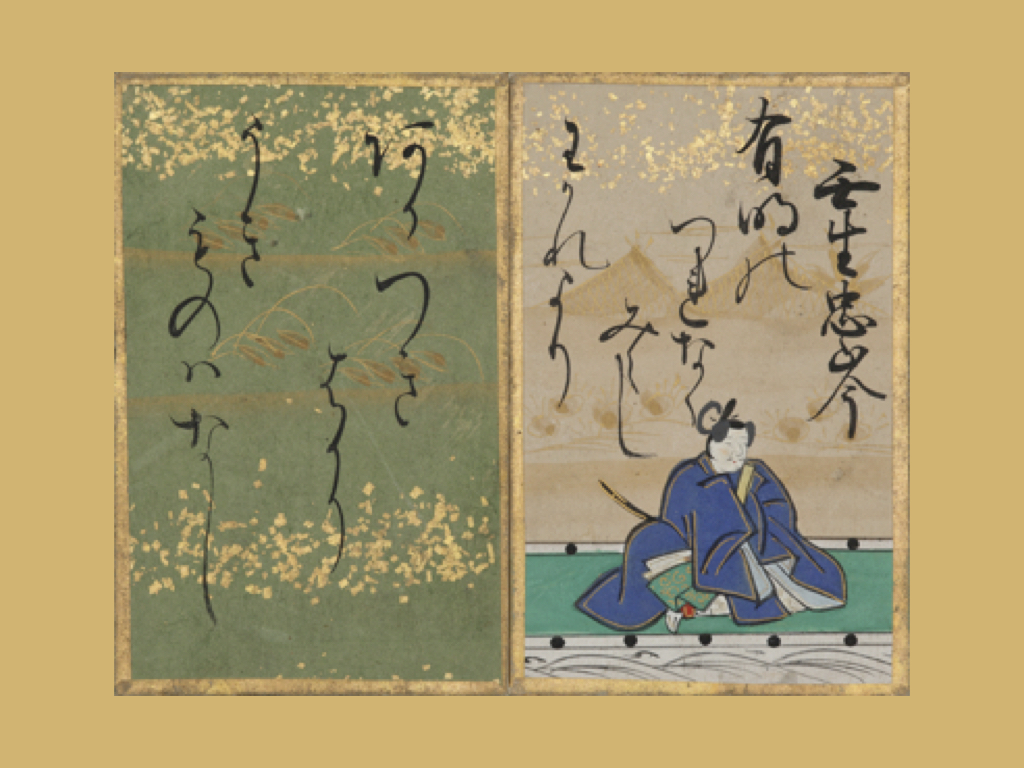

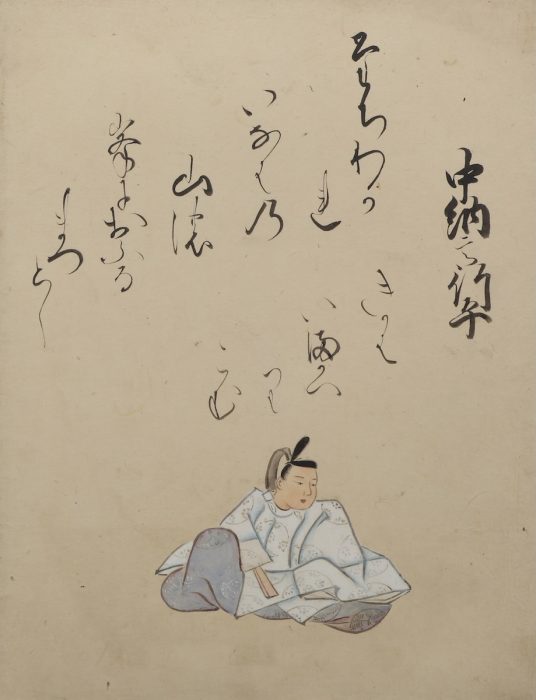

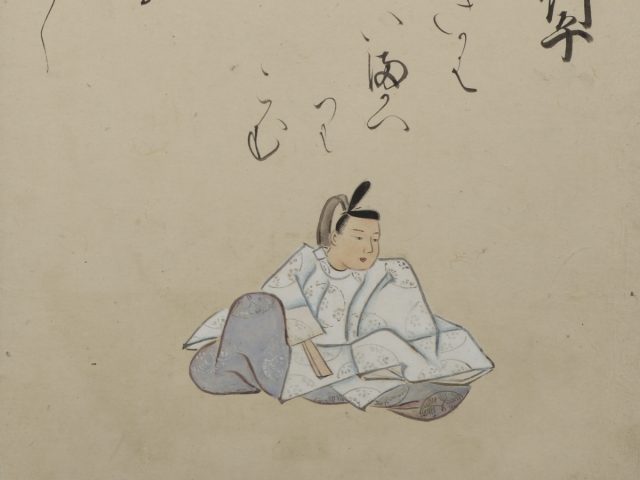

中納言行平(ちゅうなごんゆきひら、在原行平)は、平安初期の貴族であり、在原業平の兄にあたります。阿保親王(あぼしんのう)の第二子として生まれ、『古今和歌集』に収められた優れた和歌を残しました。官僚としては中納言から正三位民部卿にまで昇進し、太宰権師としても実績を上げています。

文化面では私立学寮「奨学院(しょうがくいん)」を設立し、教育に尽力しました。行平は後に須磨に流されたことが伝えられ、『源氏物語』の須磨巻のモデルともいわれています。この事件は、彼の人生における重要な転機であり、後世の文学に多大な影響を与えました。

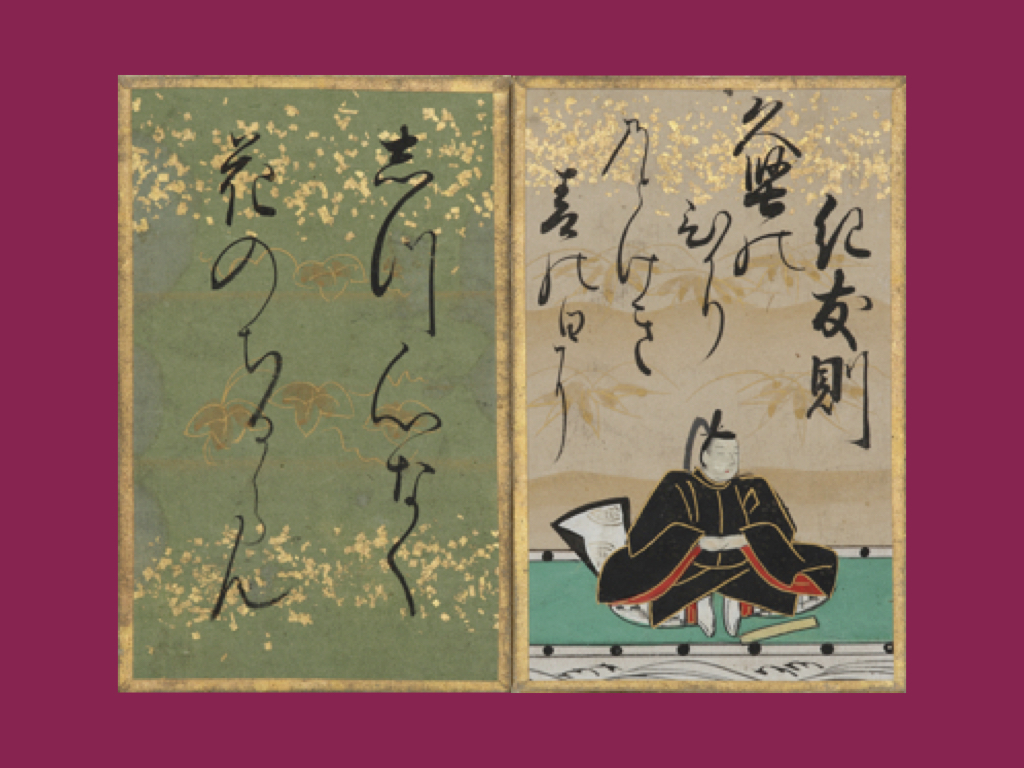

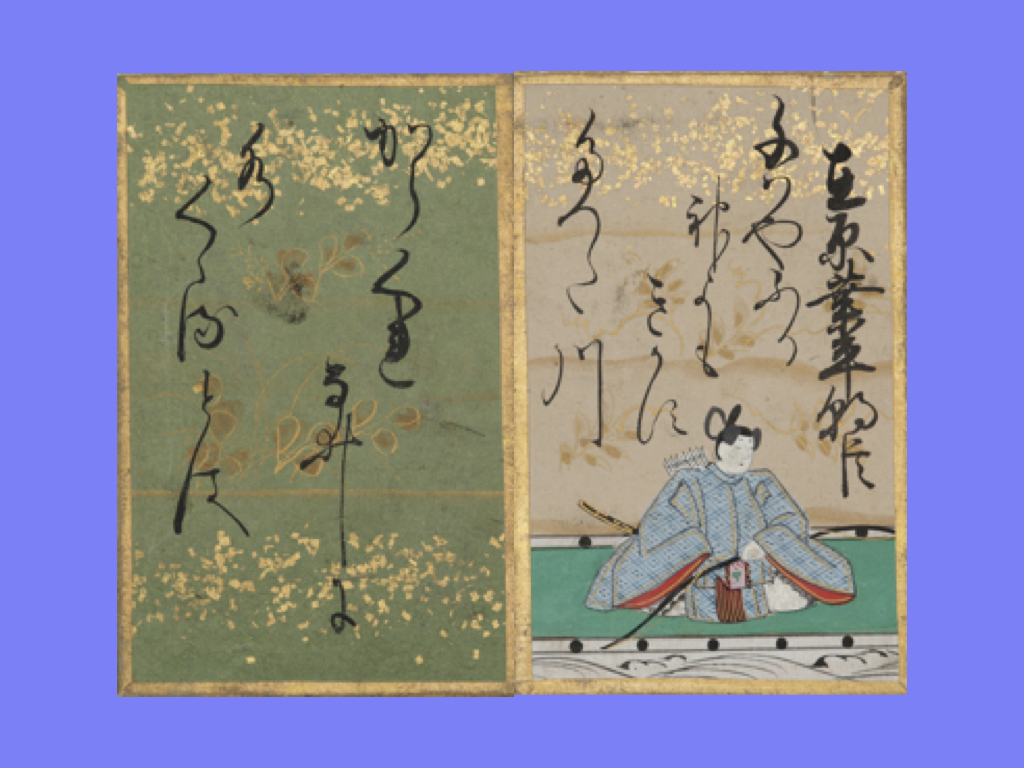

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

中納言行平の百人一首「たち別れ~」の全文と現代語訳

中納言行平が詠んだ有名な和歌は?

中納言行平、ゆかりの地

最後に

中納言行平の百人一首「立ち別れ~」の全文と現代語訳

立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む

【現代語訳】

別れて因幡国に行ったとしても因幡の稲羽(いなば)山の峰に生えている松ではないが、あなたが待っていると聞いたならば、すぐに帰ってこよう。

『小倉百人一首』16番、『古今和歌集』365番に収められています。この歌は、作者である中納言行平が、天皇の命により都から遠く離れた因幡国(現在の鳥取県東部)へ赴任する際に、都に残していく人々への想いを詠んだものです。

注目すべきは、巧みに使われた 掛詞です。因幡の国庁近くにある稲羽(いなば)山と「往(い)なば」、「松」と「待つ」。この掛詞によって、歌は単なる別れの挨拶にとどまらず、深い情愛と再会への強い意志を響かせます。

「たとえ遠く因幡へ行ってしまっても、山の松ではないですが、あなたが私を待っていてくれると聞いたなら、すぐにでも飛んで帰ってきますよ」という、相手を安心させ、自身の帰還を強く願う気持ちが凝縮されているのです。

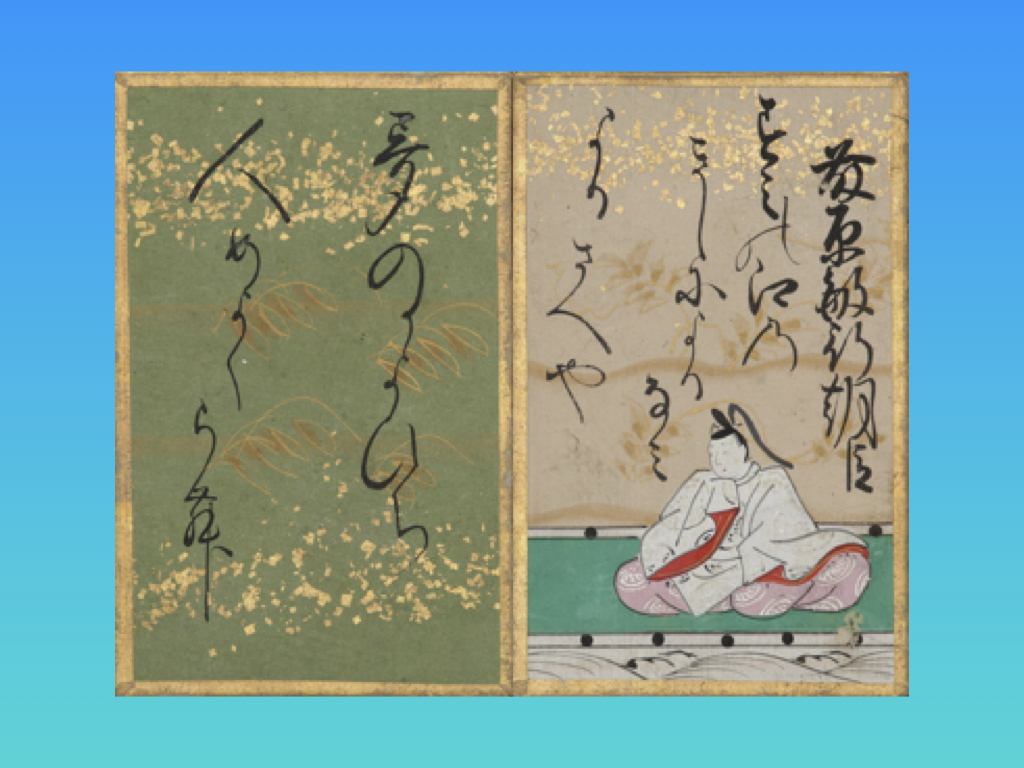

(提供:嵯峨嵐山文華館)

中納言行平が詠んだ有名な和歌は?

他にも中納言行平が読んだ和歌を紹介します。

わくらばに とふ人あらば 須磨の浦に 藻塩たれつつ わぶとこたへよ

【現代語訳】

たまたまでも私のことを尋ねる人がいましたら、須磨の浦で藻塩にかける潮水を垂らしながら涙に濡れて侘びしく暮らしていると答えてください。

『古今和歌集』962番に収められています。詞書には「田むらの御時に、事にあたりて津の国の須磨といふ所にこもり侍りけるに、宮の内に侍りける人につかはしける」とあります。文徳天皇の時代に事件に関わって須磨に流されたときに宮廷の人に書き送った歌です。須磨は古代から、都から離れた寂しげな土地として和歌に詠まれていました。行平の心情を偲ばせる歌として、須磨での隠棲伝説と関連付けて語られることが多い歌です。

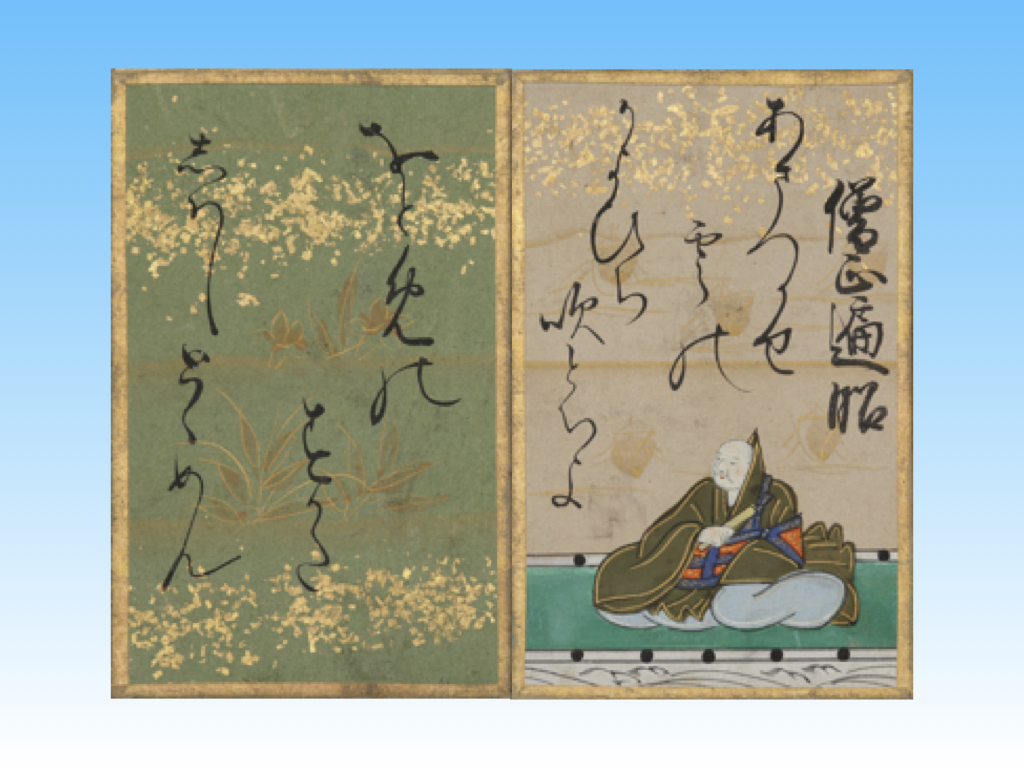

春のきる 霞の衣 ぬきをうすみ 山風にこそ みだるべらなれ

【現代語訳】

春が着る霞の衣は、緯糸(ぬきいと)が薄いので、山を吹く風に乱れるものらしい。

この歌は、春霞を春が着る衣に見立て、それが山風に乱れる様を、緯糸(ぬき)が薄いために破れたのだろうと詠んでいます。中心となる比喩に加え、「はる(張る)」「きる(着る/截る)」「ぬき(緯/脱ぎ)」「みだる(乱れる/破れる)」といった衣関連の縁語を重ねて織り込み、非常に技巧的で複雑な構成となっています。

中納言行平、ゆかりの地

中納言行平ゆかりの地を紹介します。

奨学院址(しょうがくいんあと)

奨学院は、元慶5年(881)に行平が藤原氏の勧学院を模して、大学寮の西の南に創建した大学別曹です。この学院は、諸王や在原氏など同族の子弟の教育機関として設立されました。その後、昌泰3年(900)には大学寮南曹となり、勧学院と並んで「南曹の二窓」と称されるほどの地位を築きました。

現在、奨学院の址は京都市中京区西ノ京南聖町にあり、石碑が建てられて往時を偲ぶことができます。行平が果たした教育と文化の貢献を象徴する重要な史跡です。

最後に

今回紹介した歌は、単なる恋の歌にとどまらず、平安時代の貴族の心情や当時の社会状況を映し出す鏡でもあります。地方への赴任を嘆き、都に残る人を思う気持ちは、現代の単身赴任や遠距離恋愛に通じるものがあるかもしれませんね。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp