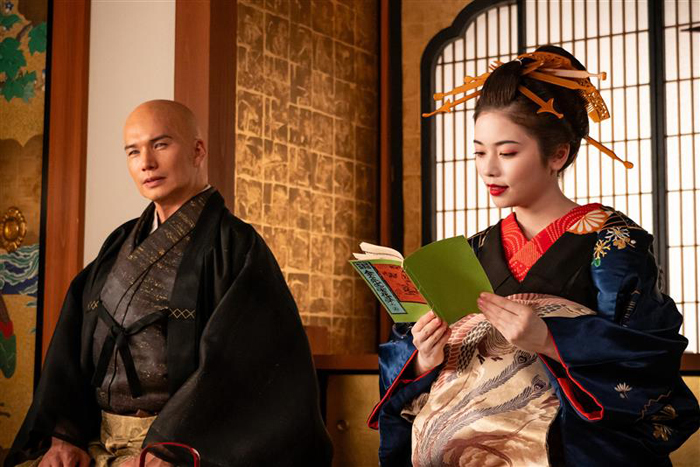

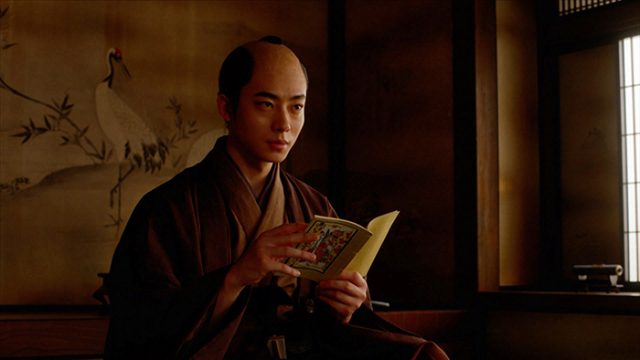

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第30回冒頭、『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』を手にとっていた青年は松平定信(演・井上祐貴)のようです。

編集者A(以下A):世の中は、風雲急を告げる状況です。この松平定信を一橋治済(演・生田斗真)が幕閣へと誘います。当時、松平定信は白河藩の藩主となっていますが、第8代将軍吉宗の孫という毛並みのよさ、将軍家治(演・眞島秀和)とは「いとこ」という関係になります。歴史教科書的には、賄賂政治の田沼意次(演・渡辺謙)から執政が代わり、「寛政の改革」で手腕を振るい世直しを図ったという人物です。

I:600石という軽輩の身から老中へと昇りつめた田沼意次、意知(演・宮沢氷魚)親子からの「政権交代」で白羽の矢が立ったのは「毛並みの良い人物」を選択したということになるんですね。そして、彼らが徹底したのは「田沼政治=悪」というレッテル貼りになるわけですが、それはもう少し先のことになります。

A:ちょっとこのあたりは『べらぼう』でどのように描かれるのか、あるいはスルーされるのか、重大案件になりますから見逃せません。大河ドラマで描かれるのももちろん初めてのことです。江戸に熟成した文化が広まって、庶民の生活にも活気や娯楽が醸成された時代の政権交代が市井の人々にどんな影響を与えたのか。必見の回が続きます。

田沼政治にも「光と影」

A:さて、松平定信が養子に入った松平家は、徳川家康の母、於大の方が嫁いだ久松俊勝の家系に連なる松平家です。久松俊勝は2023年の大河ドラマ『どうする家康』でリリー・フランキーさんが演じていました。久松俊勝の四男で家康の異父弟にあたる松平定勝―定綱と続く家系が定信が養子に入った松平家です。劇中では、家格をあげたいということで、吉宗の孫にあたる定信を養子に迎えたということになっています。

I:佐野政言(演・矢本悠馬)も家名をあげたいと切望していましたね。

A:家康異父弟を源流に持つ松平家であっても家格をあげたいという欲求があったということです。定信の名声が急上昇したのは、天明の大飢饉で領内から餓死者を出さなかったということです。米沢藩の上杉治憲(鷹山)も同様に領内から餓死者を出すことがなかったといいます。

I:奥州各藩の中では江戸からの距離が比較的近かったという地理的要因もあったかもしれませんが、特筆すべきことですね。

A:多くの餓死者を出した藩の中には、本来お救い米として領内にとどめておくべき米を廻米として売ってしまい、結果、餓死者が爆増した藩もあったようです。田沼意次の重商主義の負の部分といっていいのかもしれません。

I:当欄では田沼意次の政策を評価することが多いですが、「光と影」の影の部分もあったのですね。

貸金会所と「幕府銀行」構想

A:さて、嫡男で若年寄を務めていた意知を亡くした意次ですが、政(まつりごと)への意欲は衰えていなかったようです。ここでは、意次が導入に意欲を示していた「貸金会所」について触れたいと思います。藤田覚東京大学名誉教授の『田沼意次:御不審を蒙ること、身に覚えなし』(ミネルヴァ日本評伝選)によれば、「全国の寺社・百姓・町人からの御用金に幕府がお金を加えて大坂に会所を設け、その会所が、融資を希望する大名に年七朱(7%)の金利で貸し付ける、という構想である」「貸金会所は、大名向けの幕府の金融機関であり幕府銀行といえる」と説明されています。

I:「幕府銀行構想」ですか? 意次の時代にはそんなことまで志向していたのですね。すごいですね。でもなぜ、そうした構想が頓挫したのでしょうか。

A:劇中でも「貸金会所」について反対の意見を表明する大名の声がありましたが、新しいものに対して反対の声があがるのは定石ともいえます。例えば、現代でも東海道新幹線の計画当初には建設に反対の声があったことが知られています。現代の企業でも大ヒット商品開発の過程で「そんなの売れない」という反対の声を乗り越えた製品が意外に多いこともわかっています。

I:なるほど。

A:劇中では、将軍家治と意次のやり取りの中で、家治の父で第9代将軍家重が「(意次は)まとうどの者である」と言い遺して亡くなったエピソードに触れられました。正直者ということですね。その遺言を以て、意次は2代の将軍治世で辣腕をふるうことが可能になったわけです。なんと理想的な関係でしょう。

【なぜ「天明の改革」ではないのか。次ページに続きます】