安倍仲麿(あべのなかまろ)は、698年に律令制下の中務大輔の子として奈良の安倍山で生まれ、幼少期から非凡な才能を発揮した遣唐使の学者です。716年に遣唐留学生として唐に渡り、長安で「朝衡(ちょうこう)」と名を改め、異例の出世を遂げました。

当初、校書(きょうしょ)という皇太子に仕える役職に就き、その後、皇帝の過失を諌める左拾遺、左補闕(さほけつ)へと昇進。玄宗皇帝の信頼も厚く、順風満帆な官僚生活を送っていました。

733年、帰国の機会が訪れますが、玄宗皇帝に引き留められ、帰国を断念。20年以上経った752年、一時帰国を許可されますが、唐の使者としての派遣という形でした。この時に詠んだ歌が今回紹介する「天の原~」です。

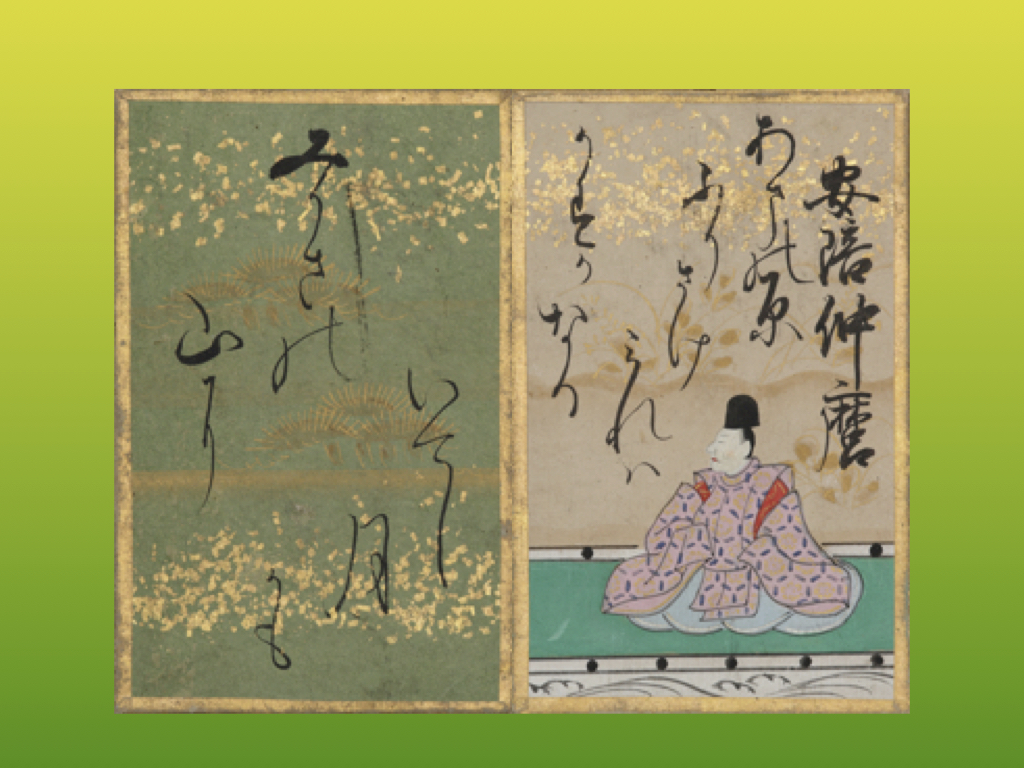

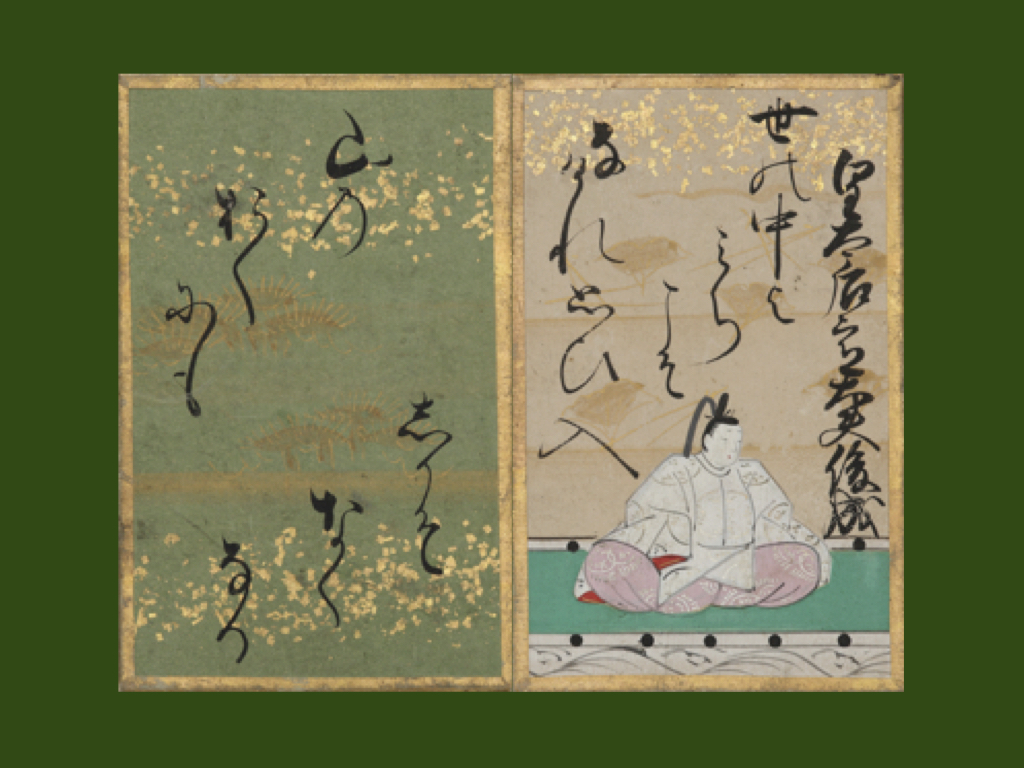

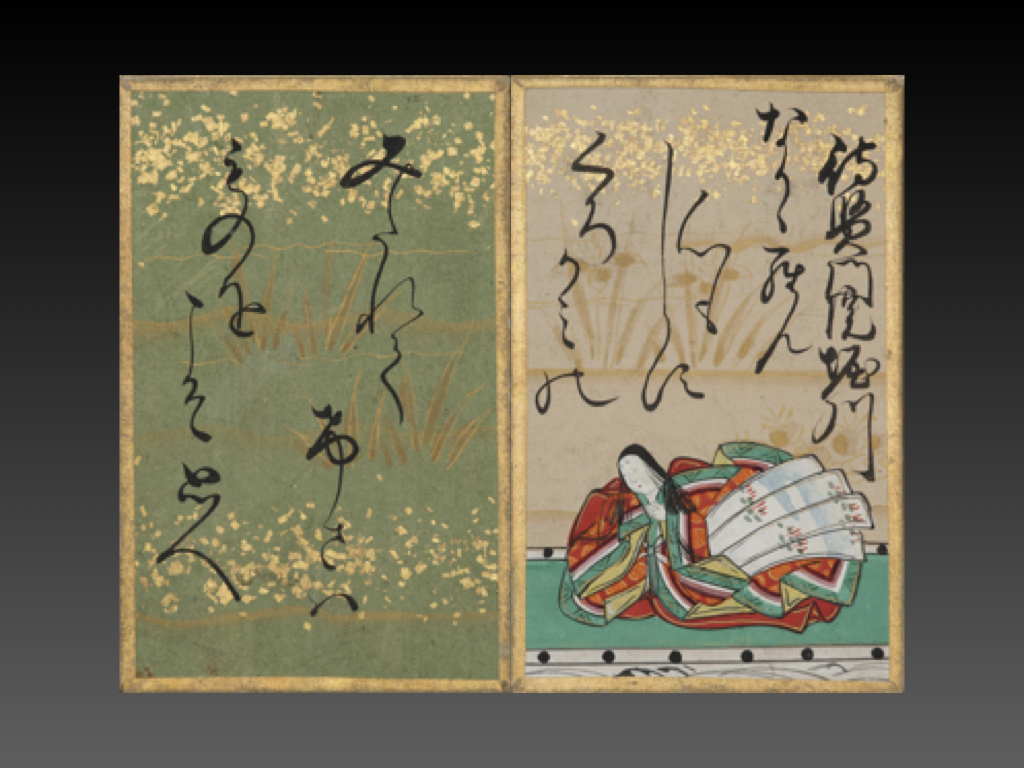

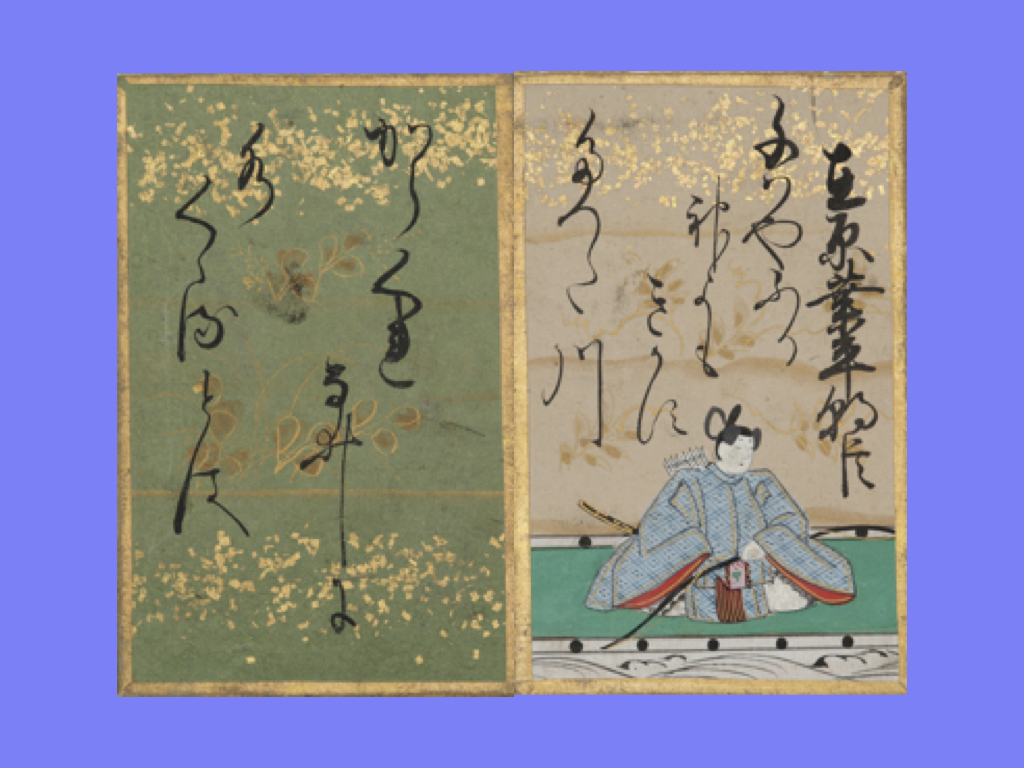

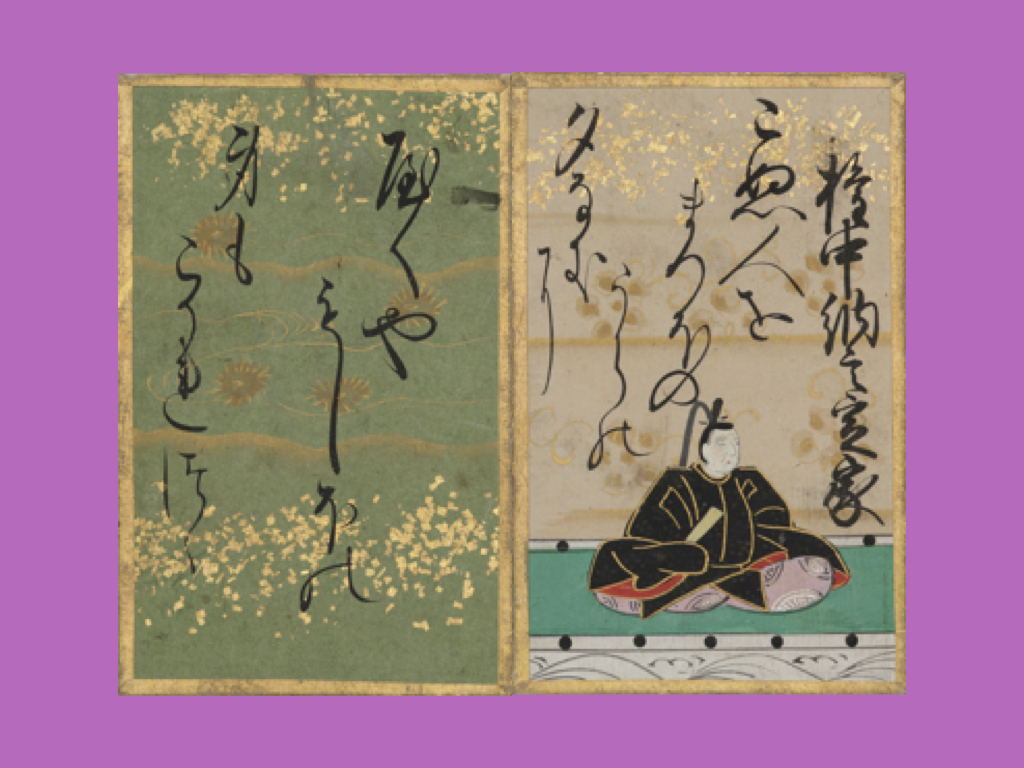

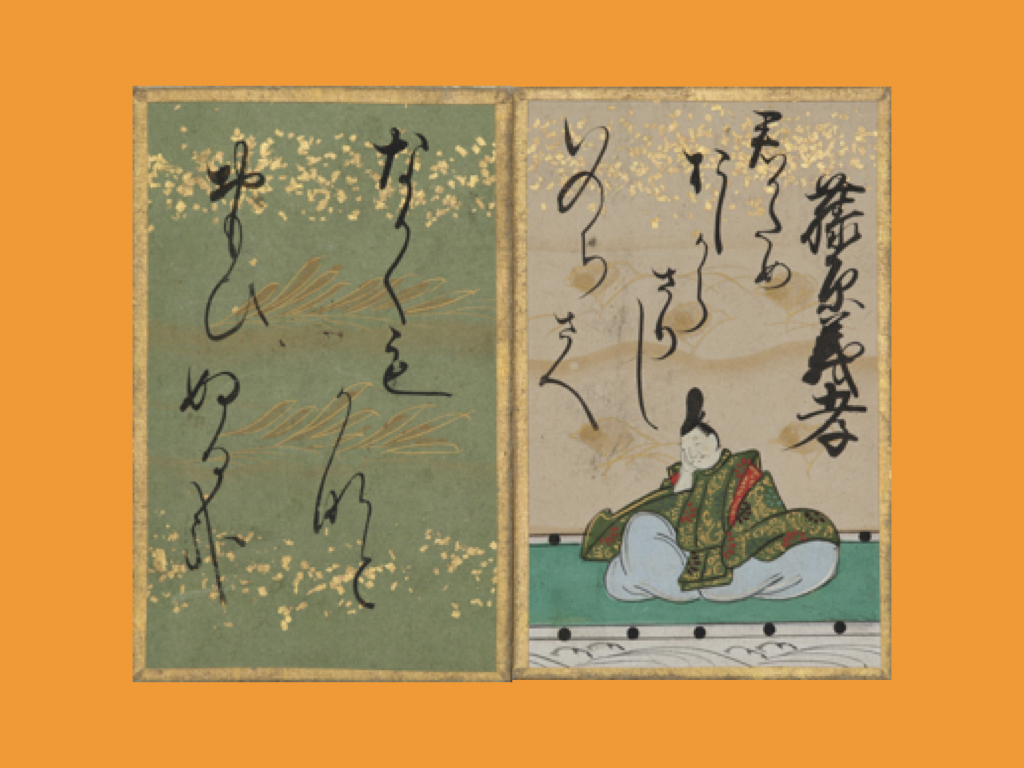

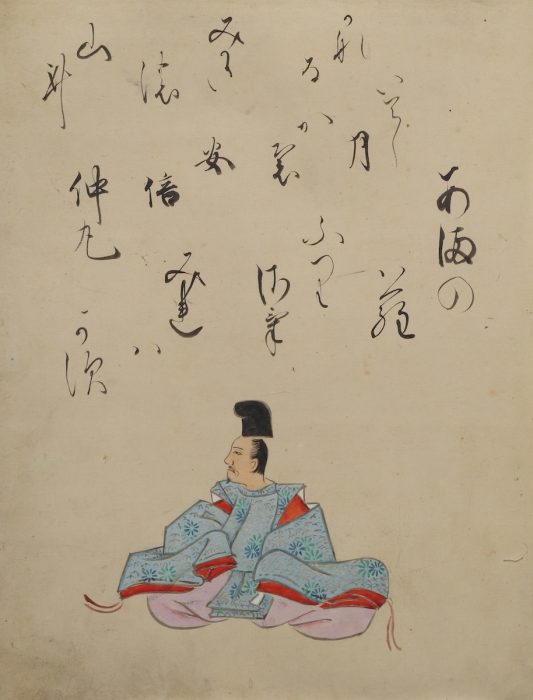

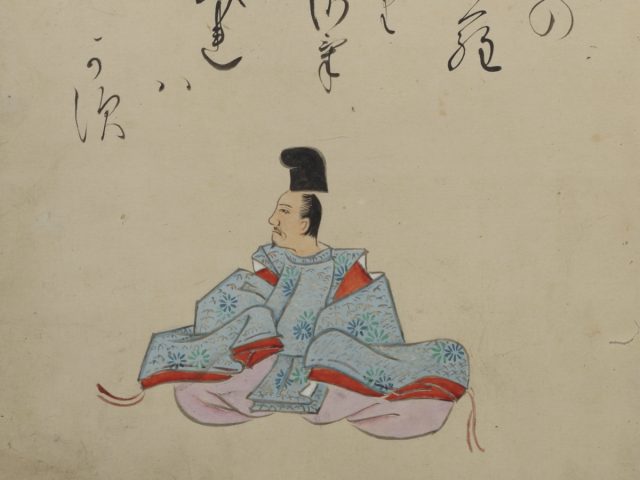

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

安倍仲麿の百人一首「天の原~」の全文と現代語訳

安倍仲麿が詠んだ有名な和歌は?

安倍仲麿ゆかりの地

最後に

安倍仲麿の百人一首「天の原~」の全文と現代語訳

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

【現代語訳】

大空を仰いではるか遠くを眺めると、月が出ている。あの月はかつて、奈良の春日にある三笠山の上に出ていた月と同じ月なのだなあ。

『小倉百人一首』7番、『古今和歌集』406番に収められています。この歌は前述したように長い留学生活を終えて帰国するときに、送別の宴に集まってくれた友人たちを前に詠んだ歌とされています。

遣唐留学生として30年の月日が流れており、広がる夜空を見るたび、故郷である奈良の春日地方の三笠山に沈む月が脳裏に浮かび、郷里への深い想いに駆られたことでしょう。日本人なら誰もが共感できる「故郷を懐かしむ気持ち」が、千年以上経った今でも強く心に響きます。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

安倍仲麿が詠んだ有名な和歌は?

唐では王維や李白といった、当時の一流の文人たちとも深い交友関係を築き、多くの漢詩を残していますが、安倍仲麿の名で残っている和歌はこの一首のみです。ここでは、733年に帰国を断念したときに詠んだ「失題」という漢詩を紹介します。

慕義名空在 輸忠孝不全

報恩無有日 帰国定何年

【書き下し文】

義を慕いて 名空しく在り 忠をいたして孝全(まった)からず

報恩 日有る無し 帰国 定めていずれの年ぞ

【現代語訳】

私はこれまで天子に対する義を大切にし、こうした官職を得たけれど、遠い異国にいて故郷に錦を飾ることができない私なら、名誉もむなしいだけだ。今回帰国の機会がなくなってしまったので故郷にいる両親に恩返しをできないのが恨めしい。日本に帰れるのは、あと何年後のことになるのだろうか。

天子に対する「義」は尽くしたが、親に対する「孝」は全うすることはできなかった。帰国できるのはいつになるのだろう、老親にはもう会えないかもしれない、といった絶望に似た失意が伝わってきます。

安倍仲麿ゆかりの地

安倍仲麿ゆかりの地を紹介します。

興慶宮公園

興慶宮公園(こうけいきゅうこうえん)は、唐の都・長安(現:西安)の宮殿跡地に造られた、西安市民の憩いの場です。ここは、玄宗皇帝と楊貴妃が過ごした興慶宮の跡地で、かつては広大な庭園に楼閣が立ち並んでいました。

遣唐使として唐に渡り、高官となった安倍仲麿もこの宮殿を訪れ、玄宗皇帝や李白ら文人たちと交流しました。園内には、仲麿の入唐1200年を記念して1979年に建てられた記念碑があり、日中の歴史的な繋がりを今に伝えています。

最後に

この歌にある、同じ月を見上げることで故郷との精神的なつながりを感じるという普遍的な心情は、現代に生きる私たちの心にも深く響きます。仲麿は唐で高い評価を受けながらも、最期まで故国を想い続けた人物でした。その純粋な望郷の念が、千年以上の時を超えて、百人一首を通じて私たちに伝わってきているのです。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp