取材・文/ふじのあやこ

一緒にいるときはその存在が当たり前で、家族がいることのありがたみを感じることは少ない。子の独立、死別、両親の離婚など、別々に暮らすようになってから、一緒に暮らせなくなってからわかる、家族のこと。過去と今の関係性の変化を当事者に語ってもらう。

*

株式会社アタムは、「子どものコミュニケーション能力に関する意識調査」(実施日:2025年6月26日~7月1日、有効回答数:中学生までの子どもがいる親493人(女性396人/男性97人)、インターネット調査)を実施。同調査にて、「子どもが普段よくコミュニケーションをとる場面」を聞いたところ、最も多かったのは「学校にいるとき(56.6%)」で、半数以上の回答が集まった。次に「習い事をしているとき(30.8%)」や「幼稚園・保育園にいるとき(25.2%)」という結果になっている。続いて、「子どものコミュニケーション能力を伸ばす方法」に対しては、1位は「親子でコミュニケーションをとる(25.6%)」、2位は「習い事をさせる(17.8%)」、3位は「家族以外との関わりを持つ(17.6%)」となっている。

今回お話を伺った史帆さん(仮名・45歳)は、小学校卒業間際のタイミングで家族との別居を選択し、そこから1度も家族で暮らすことはなかった。

転校が嫌で、祖父母の家で暮らすことに

史帆さんは両親との3人家族。一緒に暮らしていたときの家族仲は悪くなかった。しかし、別居に至った理由は父親が転勤族だったことが原因だったという。

「小学校のときには3度転校を経験しました。生まれてから小学校2年生まではずっと同じ場所で生活していたのですが、その後は転々と。それが嫌だったので、2年生までいた場所で暮らすために親元を離れました」

その史帆さんが生まれてから8年間暮らした場所は、母親の地元だった。母方の祖父母が暮らしていた。

「一番長くいた場所は、一番友人が多かったところでした。2年生まででできた友人とは手紙や、年賀状のやりとりをしていて、祖父母の家に泊まりに行ったときには遊んでくれる子もいました。だから、中学に進学する前に、遠方に引っ越しをすることが決まったときに、私から親に『元の場所に残りたい。祖父母と暮らす』と伝えました。

実はほかの場所では、私はうまく友人が作れなかったんです。全然馴染めずに、いないような存在として扱われたこともありました。まぁ、ここにずっといるわけじゃないからと思って開き直ることもできたんですけどね。でも、何度も繰り返すことが辛かった。あの転校して馴染むまでの緊張感は何度やっても慣れませんでした」

母親は私の思いを尊重してくれたという。すぐに祖父母の家に一緒に行き、事情を説明。史帆さんはもっと反対されると思っていた。

「それまで、母親には転校が嫌だとずっと伝えていたので、母親はその思いを汲み取ってくれたのかな。

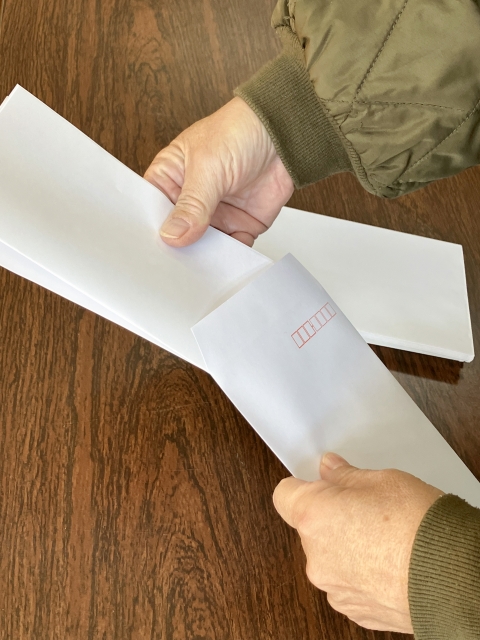

そこからは早かったです。父親の転勤のために両親も引っ越しの準備などがあったのに、私のことを優先してくれました。私は中学に進学する前から慣れるために祖父母の家で暮らしていたのですが、進学する中学の制服の採寸を学校で合同でするイベントに参加できなかったので、取り扱う店舗を回ったりしなければいけなかったんです。母親は制服だけでなく、足りないものがわかると何度も足を運んでくれました」

【中学校は学生生活の中で一番楽しかった。次ページに続きます】