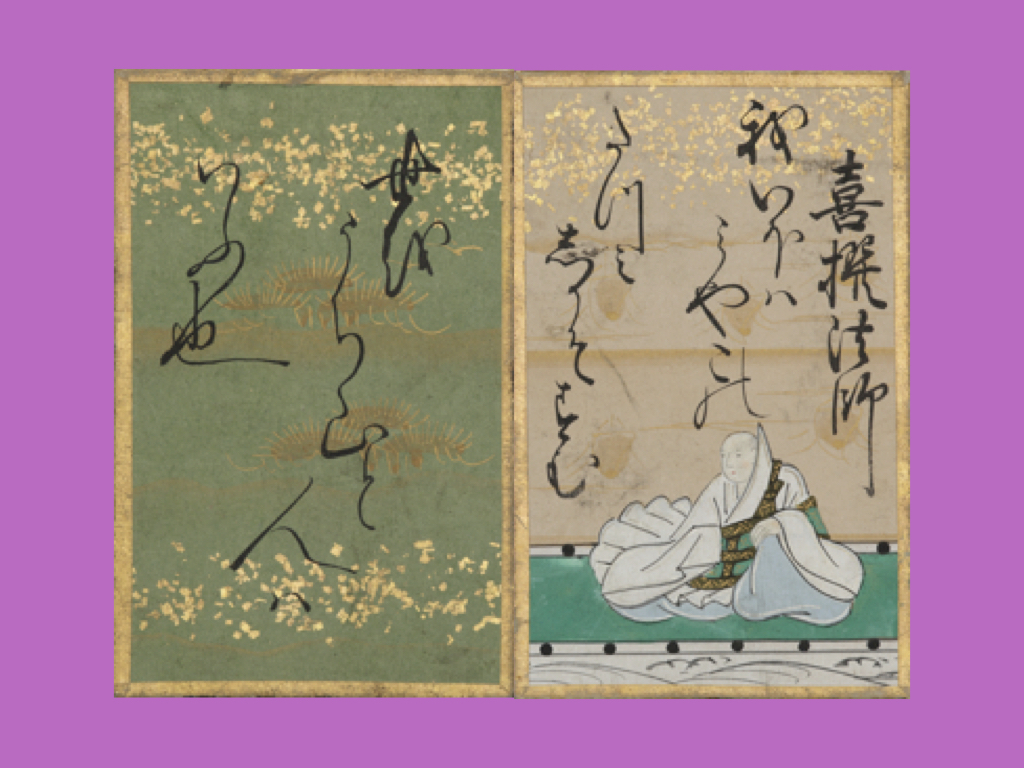

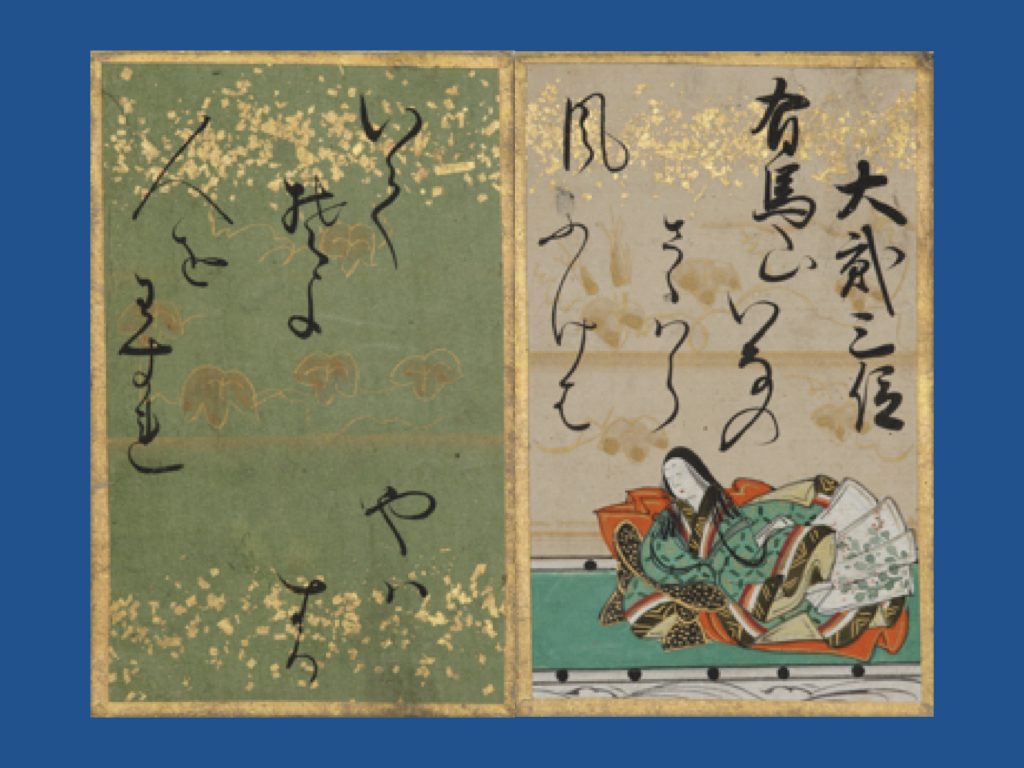

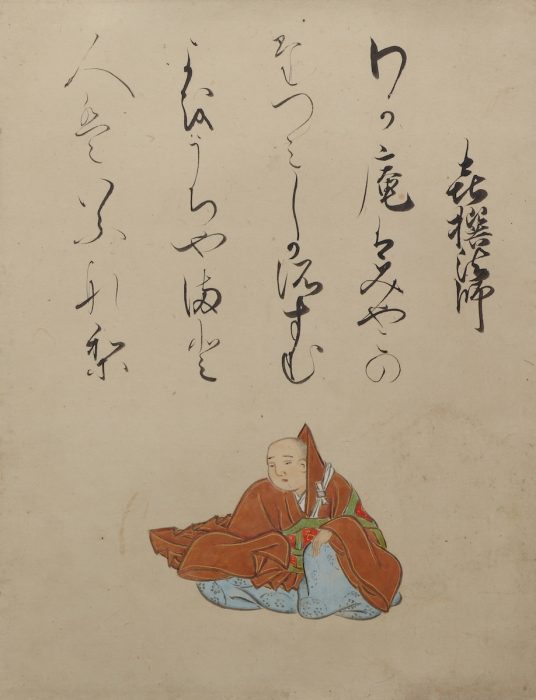

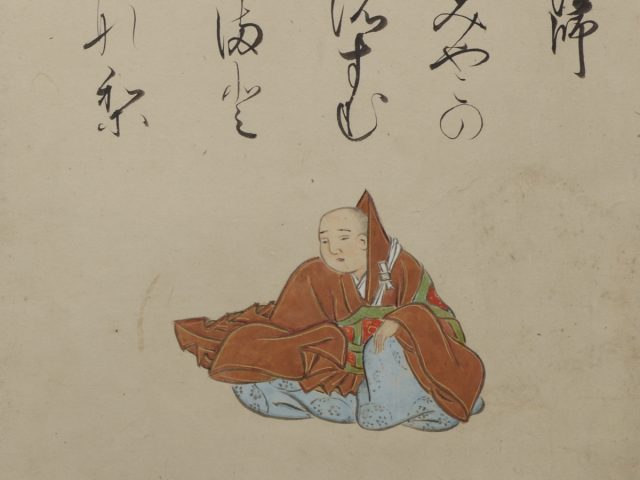

喜撰法師(きせんほうし)は、平安時代初期に活躍した六歌仙の一人で、詳しい生没年は不明です。真言宗の僧として山城国(現在の京都府宇治市)に住み、宇治山に籠もり仙人のような生活をしていたといわれています。歌舞伎や日本舞踊の演目にも登場し、現代でも宇治の喜撰山にその名が残るなど、多方面で後世に知られ愛されている歌人です。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

喜撰法師の百人一首「わが庵は~」の全文と現代語訳

喜撰法師が詠んだ有名な和歌は?

喜撰法師、ゆかりの地

最後に

喜撰法師の百人一首「わが庵は~」の全文と現代語訳

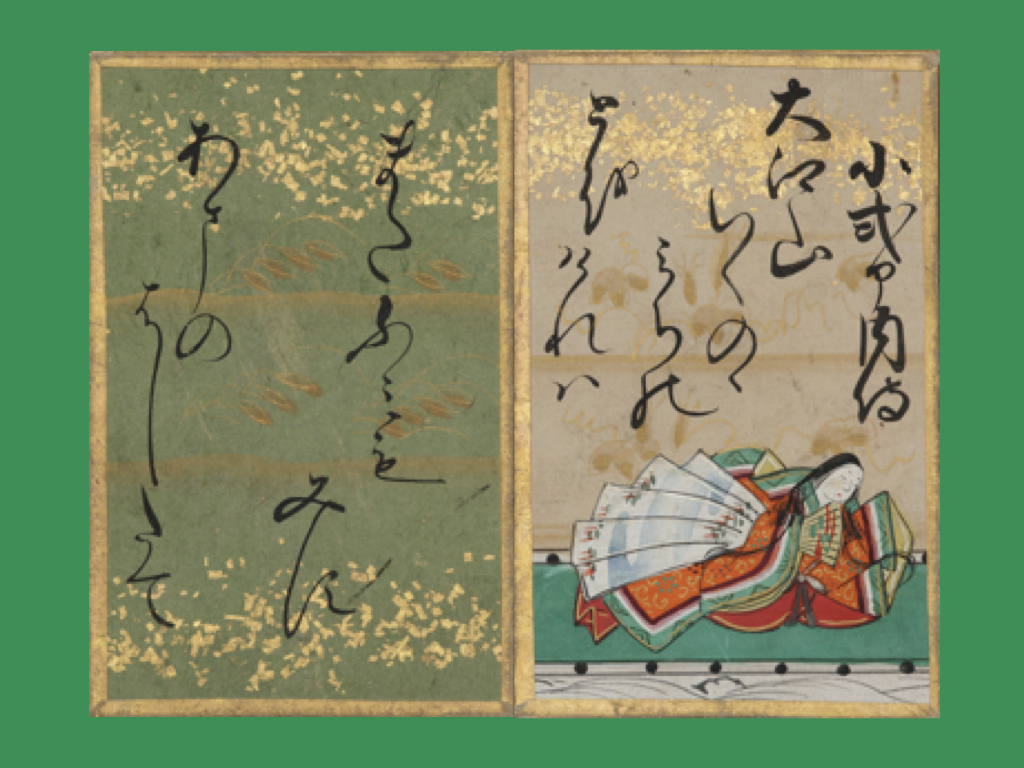

わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり

【現代語訳】

私の庵は都の東南にあってこのように心のどかに静かに暮らしている。それなのに私がこの世を辛いと思って逃れ住んでいる宇治山だと、世間の人は思っているようだ。

『小倉百人一首』8番、『古今和歌集』983番に収められています。「わが庵」は自分の住んでいる粗末な家を指します。「庵」は、草木で作られた簡素な小屋のこと。「たつみ」は、東南の方角を指します。「辰巳」と書きます。

「しか」は、「然」で、「このように」という意味です。「ぞ」は強意の係助詞。「すむ」は、「住む」と「澄む」を掛けています。つまり、「心穏やかに住んでいる」という意味と、「心が澄みきっている」という二つの意味が込められています。

「うぢ」は、「憂し」と「宇治」を掛けています。「憂し」は、「つらい」「嫌だ」という意味です。「世を憂し」で、「世の中を嫌だと思う」という意味。世間の人は、喜撰法師が世の中を嫌って宇治山に隠棲していると思っている、ということを表しています。

「いふなり」は、「言うようだ」という意味です。「なり」は伝聞・推定の助動詞。

この歌は、世俗を離れて隠棲している喜撰法師の心境を詠んだものです。当時、「宇治」という地名には、「憂し(つらい)」や「世を憂える」といったニュアンスが重ねられていました。そのため、宇治に住まう喜撰法師の庵が、「世を捨てた僧侶の住処」として語られたのです。

世間の人は、喜撰法師が世の中を嫌って宇治山に隠棲していると思っていますが、実際には、本人は心穏やかに、自然の中で静かに暮らしているのです。このギャップが、この歌の面白さであり、魅力でもあります。

また、あるとき都で「喜撰法師は失恋したので宇治の山で暮らしている」という噂がたち、その時に都の人に届けた歌だという説もあります。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

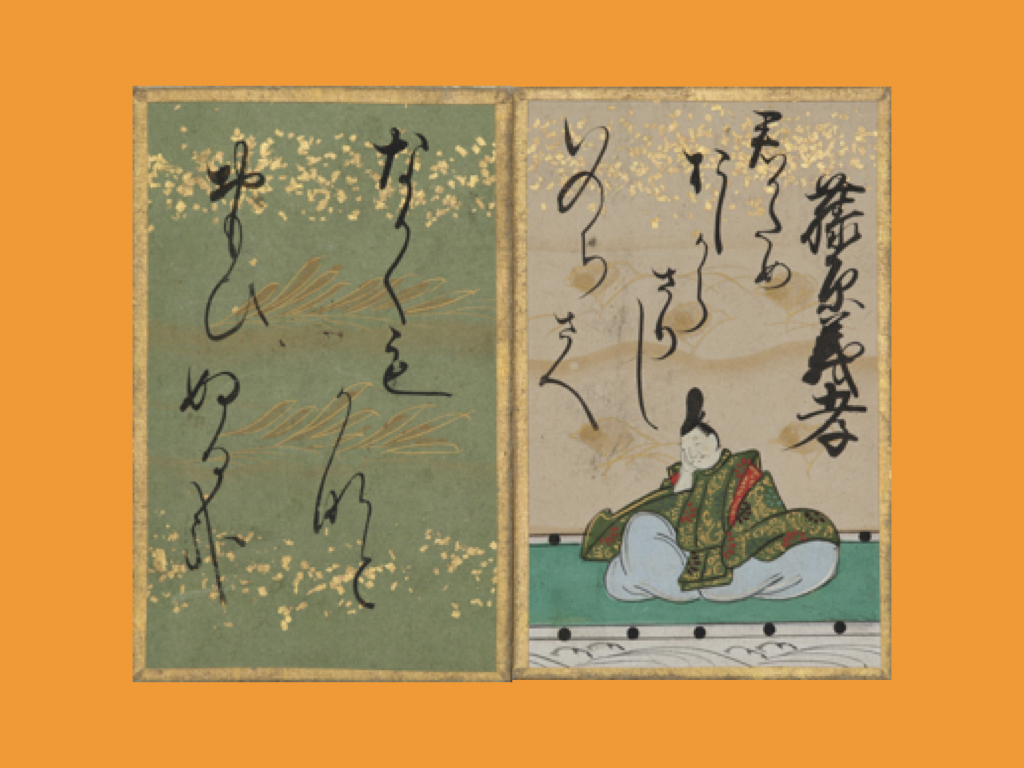

喜撰法師が詠んだ有名な和歌は?

喜撰法師は六歌仙の一人に挙げられるものの、彼の詳細な人物像や作品については不明な点が多く、『古今和歌集仮名序』でも「言葉がかすかで始めから終わりまで確たるものではない」と評されています。

唯一確実に伝わる和歌は百人一首の「わが庵は~」のみで、それ以外の歌は伝承や曖昧な記録によるものが多く、真偽が定かではありません。

『喜撰式』の著者と信じられたこともありますが、それも偽書との説が有力で、確かな歌がほとんど残らない歌人とされています。

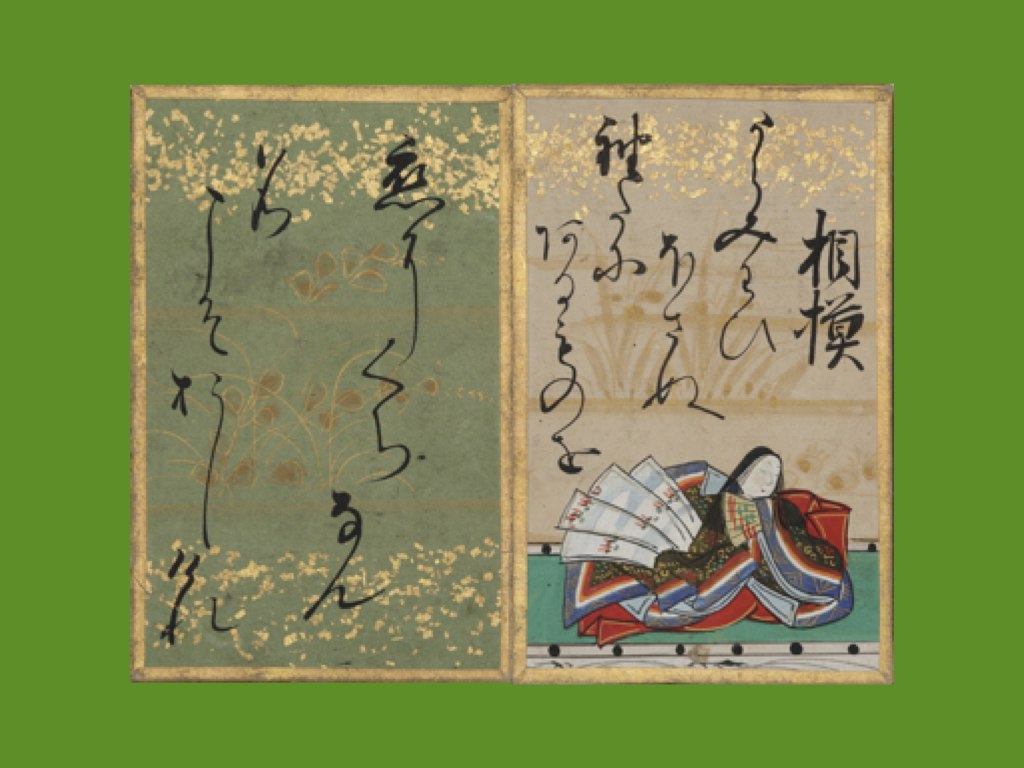

喜撰法師、ゆかりの地

喜撰法師ゆかりの地を紹介します。

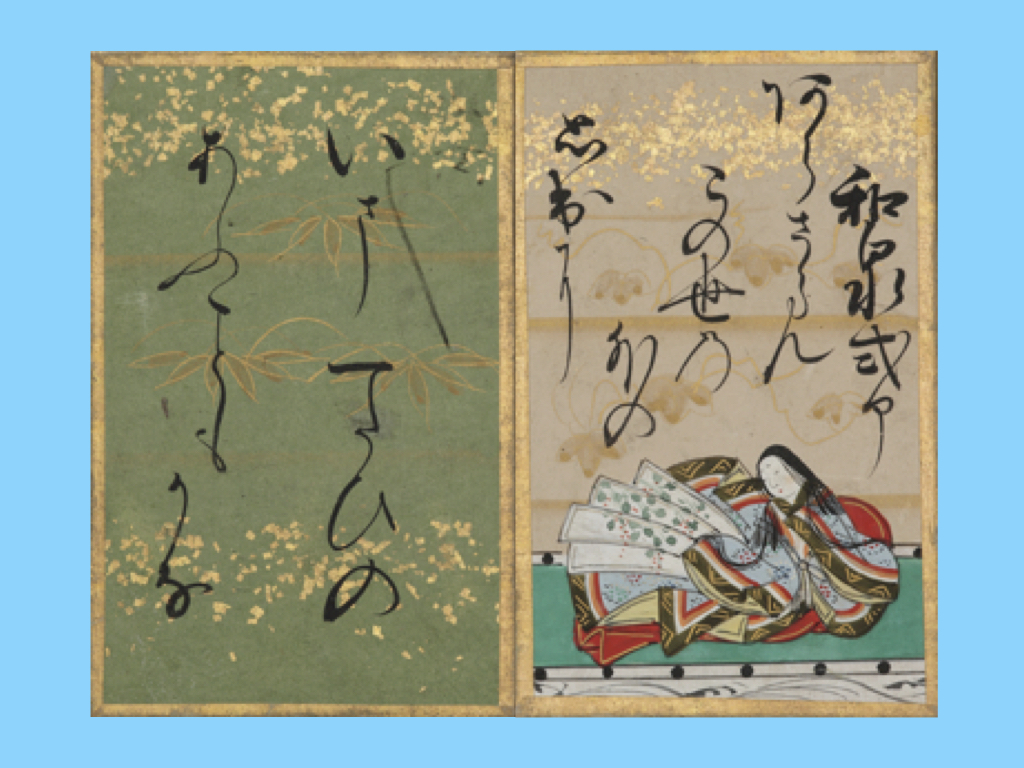

宇治神社

宇治神社は、喜撰法師にゆかりのある神社で、京都府宇治市の宇治川沿いに位置しています。赤い鳥居を潜り、階段を上ると拝殿が現れ、その右側には喜撰法師の歌碑が建っています。碑には「わが庵は ~」の和歌が刻まれています。

神社は応神天皇と仁徳天皇の皇子、菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)を祀り、平等院の鎮守としても知られています。かつては上下二社から成る宇治離宮明神と呼ばれていましたが、明治時代に分離され、現在の形となりました。また、本殿近くの静かな木々に囲まれた空間は、訪れる人々に愛されています。

最後に

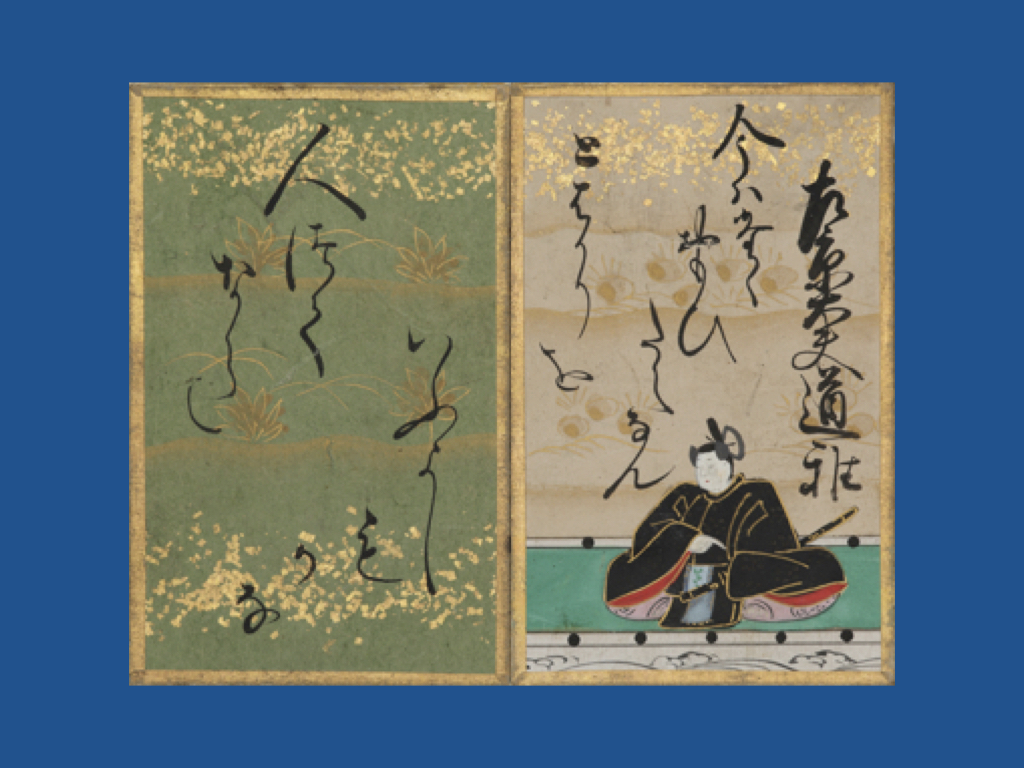

喜撰法師は、謎多き歌人でありながら、百人一首の中でも強い印象を残しています。現代を生きる私たちにも、物質的な豊かさだけでなく、心の豊かさを追求する生き方のヒントを与えてくれているようにも思えます。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

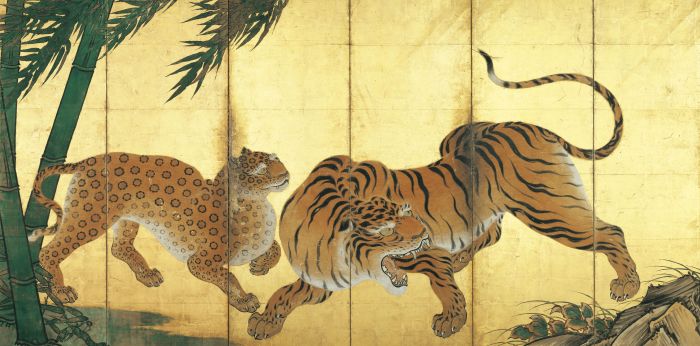

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp