展覧会/美術展

展覧会/美術展に関する記事583件

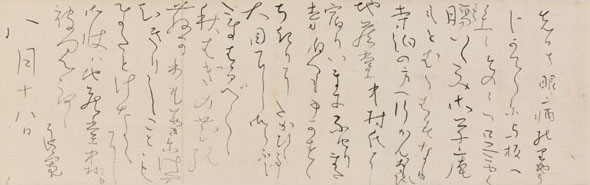

取材・文/池田充枝 能書家として名高い江戸期の僧・良寛(りょうかん、1758-1831)は、越後出雲崎(現・新潟県三島郡…

取材・文/小坂眞吾(『サライ』編集長) いよいよ本日(9月26日)から、興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」(以下、便宜上…

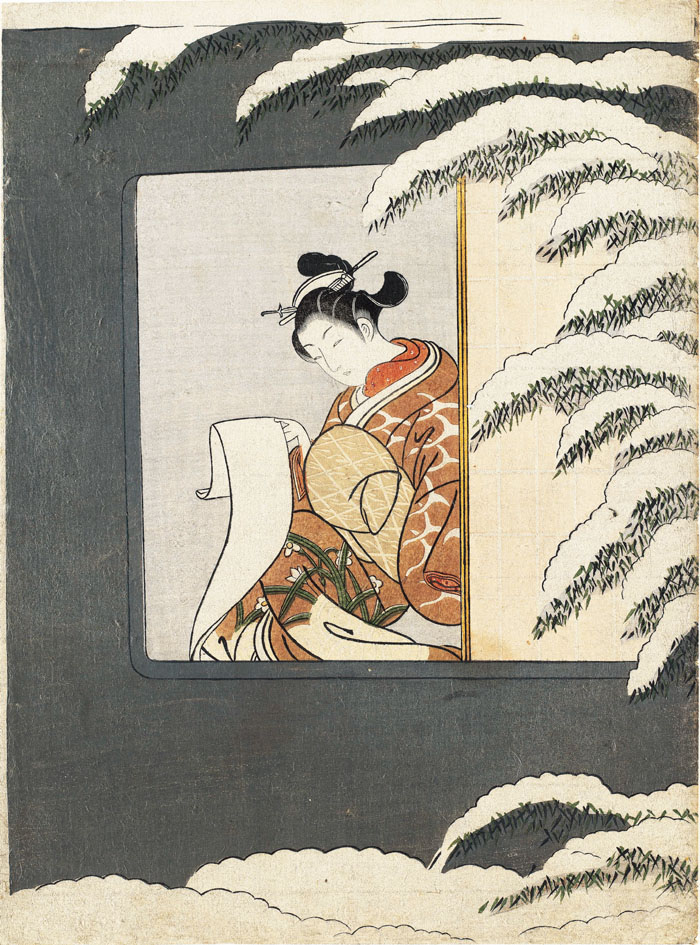

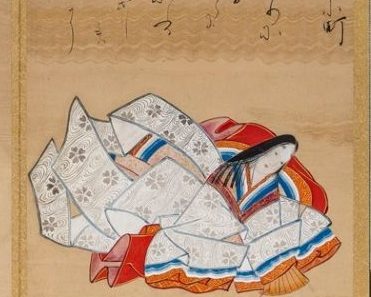

取材・文/藤田麻希 「浮世絵」と聞くとカラフルな木版画をイメージする方が多いかもしれませんが、じつは、このような多色摺の…

今年で生誕120年を迎える洋画家・東郷青児(1897-1978)は、幾何学的な構成と抒情性を統合した独自の画風を作り上げ…

取材・文/藤田麻希 喜多川歌麿(きたがわ・うたまろ)といえば、女性の身分や微妙な表情の変化をも描き分けた、美人画で一世を…

■秋の一夜、天才仏師の偉業をゆったり鑑賞 史上最も著名な仏師といわれる運慶。その傑作が多数集結する展覧会が、東京国立博物…

取材・文/藤田麻希 アメリカ最大級の美術館であるボストン美術館は、その名称・規模から公共の美術館をイメージする方が多いか…

■オランダの鬼才が生み出した、風力で動く立体作品 風力をエネルギーにして動く巨大な人工生命体「ストランドビースト」。まる…

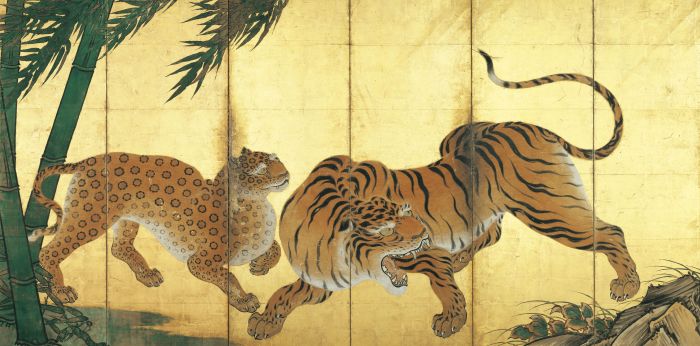

四季の自然や、そこに生きる人や生き物を優美に描いた日本の伝統的な絵画様式を「やまと絵」といいます。大和絵とも書き、古くは…

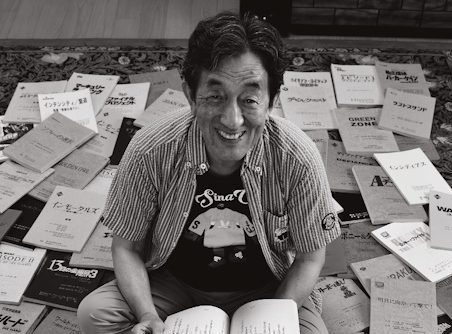

毎日発行される新聞に掲載される新聞小説。夏目漱石が朝日新聞で数々の作品を発表したように、その歴史は古い。新聞小説には挿画…

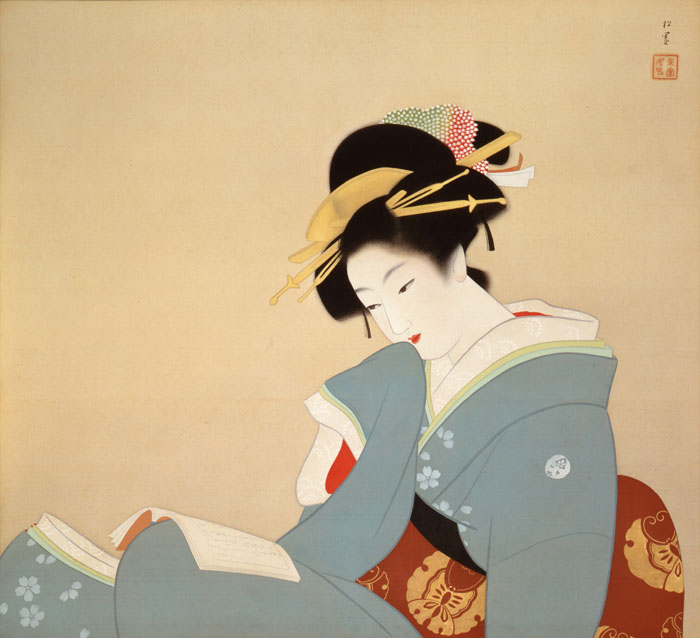

取材・文/池田充枝 女流画家・上村松園(うえむらしょうえん 1875-1949)は、自らと同じ“女性”を描き続けた日本画…

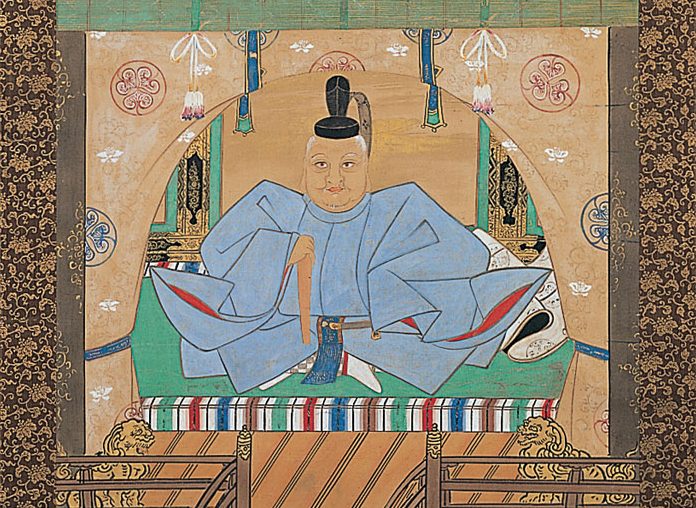

取材・文/池田充枝 関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が、征夷大将軍の宣下を受け、江戸幕府を開いたのは1603年(慶長8)の…

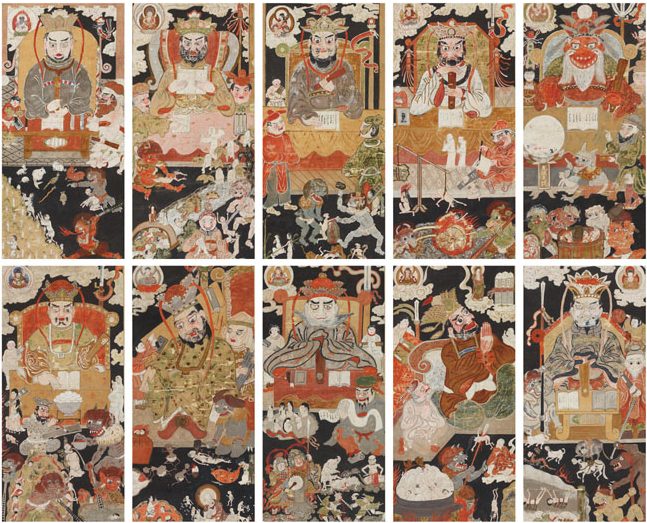

取材・文/藤田麻希 今から1000年前に、日本人の死生観に大きな影響を与えた僧が亡くなりました。その名を源信(げんしん/…

取材・文/藤田麻希 美術に造詣が深く、小説のなかでも美術に関して多く言及している夏目漱石。『三四郎』には、主人公の三四郎…

取材・文/池田充枝 向井潤吉(1901-1995)は、10代半ばより京都の関西美術院で洋画を学び、戦前には単身渡欧して研…

取材・文/藤田麻希 いつの世も、人は死に対する不安を抱えています。だからこそ「あの世には苦しみから開放された世界が待って…

取材・文/藤田麻希 普段、食事の際に何気なく使っている、やきものの皿。季節の食材で料理を作り、それに対応する装飾の皿を選…

取材・文/池田充枝 奈良・西大寺の創建は天平神護元年(765)。光明皇太后の信任を得て淳仁天皇を擁立して権力を握った藤原…

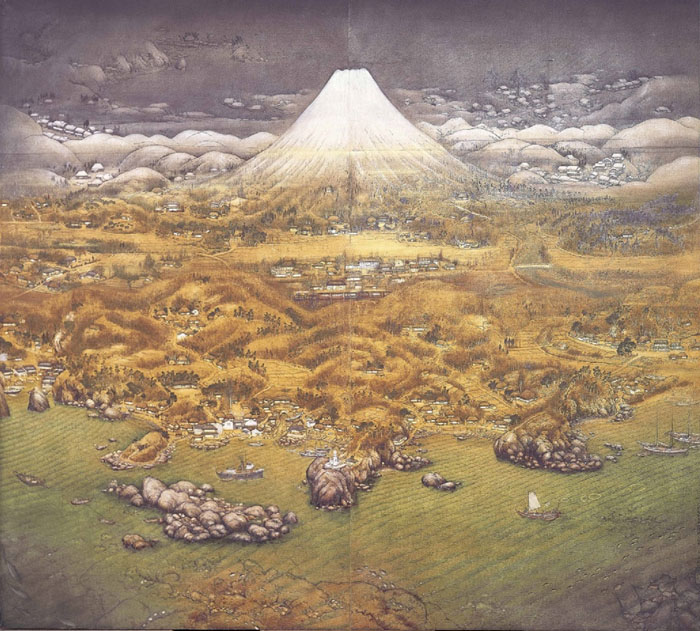

取材・文/藤田麻希 大正時代から昭和にかけて活動した、不染鉄(ふせん・てつ)という日本画家がいます。どの流派にも属さず、…

取材・文/池田充枝 国技と言われ、日本の伝統文化の代表格ともいえる相撲。古事記や日本書紀のなかにある力くらべの神話や、宿…

ランキング

人気のキーワード

新着記事

ピックアップ

公式SNS

サライ公式SNSで最新情報を配信中!