向井潤吉《聚落》[山形県東田川郡朝日村田麦俣(地名は制作時の記録に基づく)]〔1966年〕

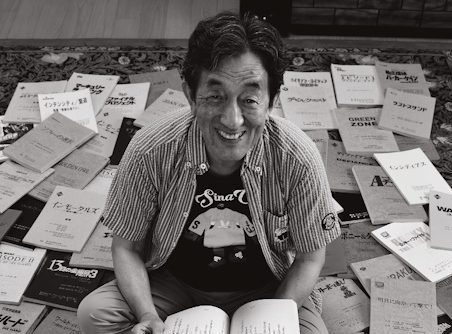

向井潤吉(1901-1995)は、10代半ばより京都の関西美術院で洋画を学び、戦前には単身渡欧して研鑽を積み、戦中の従軍画家の経験を経て、戦後は一貫して日本各地の民家を描き続けた画家です。

「私の民家を扱う気持ちにも徐々と変移があった。むろん草屋根を主とする民家が興味と採集の中心目標だが、あまり家のみに力点をおくと、何か設計図みたいな窮屈さと味気ない説明になりやすいので、むしろ家を大切にしながらも、その家をとり囲む風土風景を主とするようになってきたのである。」(『中央公論』1968年12月号掲載、向井潤吉「民家遍旅」より)

戦後の高度経済成長の中で、次々とその姿を消していく草屋根の民家を求め、つねに現場におもむき、取材した民家は1000軒以上、油彩による作品として残したのは2000点以上に及びます。それらは、誇張のない的確な写実表現によって、民家のありのままの姿をいきいきととらえています。それはまさに日本の美しい風土そのものの記録といえます。

そんな向井潤吉の展覧会『向井潤吉1960’s 民家遍歴』が、世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館で開かれています。(~2017年12月3日まで)

同館では本年度、向井潤吉の画業を3期に分けて展観していますが、本展はその第2期にあたり、1960年代の作品を中心に紹介します。日本の民家作品に併せて、1960年代にヨーロッパや中国を旅した際に描いた作品も紹介します。

向井潤吉《山間草炎》[山形県東田川郡朝日村田麦俣(地名は制作時の記録に基づく)]〔1962年〕

「向井潤吉にとって1960年代は、民家を見つめ、これを描く姿勢を確立していく時期でした。

この時代は新幹線、高速道路などの交通網が整備され、大都市への人口流入が続き、さらに山間部ではダム建設などの影響から、集落そのものが姿を消していきました。各地の風土や暮らしに育まれてきた民家は徐々に姿を少なくし、向井は焦燥感をいだきながら、絵具箱を背負って列島を奔走したのです。

本展では、“現場主義”を貫いた向井潤吉が、民家を前にイーゼルを立てて描いた、現地制作の作品を中心にご紹介します。各作品には、制作時のエピソードについて述べた向井本人による文章もあわせて展示します。戦後日本を歩き、まなざし、そして思考し続けた画家の足跡を、絵画と言葉をとおして辿っていただければと思います」

向井潤吉《森かげの家》[長野県上水内郡戸隠村(地名は制作時の記録に基づく)]〔1961年〕

【展覧会情報】

『向井潤吉1960’s 民家遍歴』

■会期:2017年8月5日(土)~12月3日(日)

■会場:世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館

■問い合わせ先:電話03・5450・9581

■Webサイト: http://www.mukaijunkichi-annex.jp

■開館時間:10時から18時まで(入館は17時30分まで)

■休館日:月曜(ただし9月18日、10月9日の祝日は開館)、9月19日(火)、10月10日(火)

取材・文/池田充枝