ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)劇中では、「尊号一件」と称される案件も描かれています。これは、当時の朝廷の問題です。第114代中御門(なかみかど)天皇から皇統は桜町天皇、桃園天皇、後桜町天皇、後桃園天皇と継承されますが、第118代の後桃園天皇で途絶えます。ここで第114代中御門天皇の弟で閑院宮を設立していた直仁親王の孫が第119代光格天皇として即位します。

編集者A(以下A):光格天皇の即位は、安永8年(1780)。『べらぼう』劇中でも描かれている「尊号一件」は、寛政3年(1791)のことなのですが、光格天皇の父である閑院宮典仁親王が、天皇の実父でありながら、宮中での席次が、太政大臣、左大臣、右大臣の下であることを是正するために、典仁親王に「太上天皇」の位を贈りたいという思いを抱いたことが発端になります。

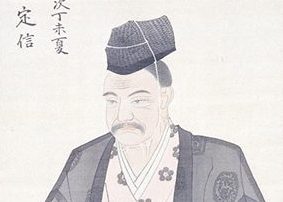

I:光格天皇の「親孝行」的な考えから発した問題ですね。朱子学を是とする松平定信(演・井上祐貴)のことですから、認めていてもおかしくない案件なのですが、なぜかかたくなに拒絶します。

A:幕府内では、将軍家斉(演・城桧吏)の実父一橋治済(演・生田斗真)の「大御所」問題を抱えていました。一橋治済は御三卿一橋家の当主でもありますが、御三卿は、席次でいえば、尾張、紀州、水戸の御三家の下。『べらぼう』劇中でも御三家当主の下座に一橋治済が座す場面が描かれていますが、松平定信としては、治済に「大御所」の称号を認めて、治済が御三家の上位になることは避けたかったのかもしれません。

I:ということで、光格天皇の願いを松平定信が認めようとしない、というのが、『べらぼう』現在地になります。劇中では、公家の正親町公明(おおぎまち・きんあき)が、一橋治済に工作していて、「尊号一件」は、内諾を得ていたという流れになっていました。

A:松平定信は、その件で一橋治済とやり取りするのですが、松平定信が将軍家斉に上呈した「御心得之箇条」の中で、「60余州は、朝廷よりの預かりもの」と主張していたという説明がありました。いわゆる「大政委任論」で、ここ、歴史上の重要なポイントです。戦国時代から織田、豊臣政権を経て、徳川家康の江戸幕府開設の流れを振り返ってみても、徳川家康が、当時の朝廷から全国統治を委任されたという感覚はあったでしょうか。

I:江戸幕府が開かれた慶長8年(1603)は後陽成天皇の時代ですが、この頃の朝廷に家康に対して大政を委任するという、それだけの「力」はなかったように思います。

本多正純と松平定信

A:繰り返しますが、ここが歴史のターニングポイントになります。松平定信の「大政委任論」ですが、これが幕末にかけて、尊王思想と強烈に結びつき、幕末の政局に多大な影響を与え、ついには徳川慶喜による「大政奉還」へとつながるのです。

I:「大政奉還」という発想は、「大政委任」が前提となりますから、起点が松平定信といっていいのでしょうね。ほんとうに歴史上の重要場面ですね。

A:『べらぼう』で松平定信を演じている井上祐貴さんですが、実は2023年の大河ドラマ『どうする家康』では、本多正純を演じています。しかも『どうする家康』第44回では、朱子学についての重要な台詞を発していて、当時の『どうする家康』満喫リポートでは、それについて言及しています。重要な箇所ですので、再録します。ご覧ください。

(以下、『家康が選択した政道の基本原理としての朱子学。2年後の大河ドラマにつながる重要な台詞があった!【どうする家康&べらぼう 蔦重栄華之夢噺 満喫リポート】秘話発信編(https://serai.jp/hobby/1163339)』再掲)

編集者A(以下A):さて、『どうする家康』第44回では、本多正信(演・松山ケンイチ)の嫡男・本多正純(演・井上祐貴)から重要な台詞が発せられました。再来年の大河ドラマ『べらぼう 蔦重栄華之夢噺(以下、べらぼう)』の時代にもつながってくる重要な台詞です。具体的には、家康(演・松本潤)とのやり取りの中で正純が発した〈新しき朱子学をもって正しき人の道を広く説かねばなりませぬ。乱れた世は乱れた心から〉です。

ライターI(以下I):朱子学ですね。

A:戦国の荒れた世から平和な世に転じるにあたって、家康は政道の基本原理として朱子学を採用しました。藤原惺窩(ふじわら・せいか)が基礎を固め、門弟の林羅山らによって体系化されていきます。一作年の大河ドラマ『青天を衝け』で主人公だった渋沢栄一が『実験論語処世談』の中で説明している文章がわかりやすいので引用します。

「家康は関ケ原の乱も平いで愈々天下を一統するやうになるや、民心を統一するには正心誠意を標榜し、仁義礼智を説く朱子学を以て最も功のあるものだと稽(かんが)へたので、斯方面に(藤原)惺窩を重用したのである」とあります。

I:『青天を衝け』の渋沢栄一の文章を引用ですか。「大河つながり」ですね。

A:家康が民心を統一するために導入した朱子学は、徳川幕府の基礎を固めることに役立ちました。しかし、長い年月を経ると、商業化、近代化への対応で弊害が顕著になっていきます。江戸中期には、商業化の進展で、武士よりも商人の方が裕福となりますが、その地位は従前通り、圧倒的上位に武士がいたわけです。それがより顕著になったのが田沼意次の時代になります。2年後の大河ドラマ『べらぼう』の時代ですね。

I:『べらぼう』では、渡辺謙さんが田沼意次を演じます。

A:田沼意次は、商業化を推進し、封建体制を近代化に舵を切ろうと試みます。ところが、家康の時代に導入された朱子学が弊害になる。ざっくりいうと、封建体制化で、身分による秩序で固められた世の中で、商業化を推進すると、秩序が混乱するというのが守旧派の考えです。その筆頭が、松平定信。教科書では「寛政の改革」を主導した人物として知られていますが、田沼意次の政を批判し、失脚させた人物になります。この「権力闘争」や歴史の機微がどう描かれるのか。大河ファンにとっては楽しみなところですね。

A:はい。田沼意次といえば「賄賂政治の悪役」という見方が定番だった時代が長く続きました。しかし、学界での評価は大きく変わってきています。「水戸黄門の印篭」「遠山の金さんの桜吹雪の彫物」と同様に「田沼意次の賄賂政治」が強くインプットされている方は、時間をかけて修正いただきたいと思います(笑)。

I:印籠のない水戸黄門が物足りないと思う人が、「悪役ではない田沼意次だと面白くない」となる可能性はありますものね。これはけっこう重要ですよね。

A:田沼失脚後に「寛政異学の禁」を発して、朱子学以外の学問を学ぶことを禁じて封建体制の強化に走ったのが松平定信です。近年では旧態依然とした政治が指弾されるようにもなってきました。世界の中で近代化にやや遅れをとったことの原因を、田沼失脚に求める意見もあります。

I:歴史という川の流れは絶えることがないのですね。

A:ということで、『どうする家康』第44回で本多正純から発せられた台詞から「大河つながり」の話題をお送りしましたが、導入時には成果をあげたものも時代が経つに連れて弊害もでてくるという好例ですね。ざっくりいうと、江戸時代以降の「男尊女卑」の風潮も起源は朱子学の導入ともいわれていますから、現代人にも無縁の話ではないのですよね。

I:「変わらぬ価値を維持するために、変わり続けないといけない」といいますが、常にそうした意識を持つための戒めのようなエピソードですね。

(以上、再掲終わり)

A:2023年の『どうする家康』で発せられた〈新しき朱子学をもって正しき人の道を広く説かねばなりませぬ。乱れた世は乱れた心から〉という台詞を発した俳優井上祐貴さんが、2年後の大河ドラマ『べらぼう』で、松平定信を演じ、朱子学をさらに引き締める役割を担っている――。2年前には想像もつかないことでした。なんとも乙なことをしてくれるものです。

I:3年越しの伏線回収ですね。まさに「大河の流れの如し!」……。さて、再来年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』では、「大政奉還」も描かれると思われます。家康の時代に導入した朱子学は、秩序を重んじます。政体を秩序つけると、幕府の政権は、朝廷から委任されたものだという理解になってしまったということなのでしょう。そして、その流れのままに、幕末の「大政奉還」に至る。なんという歴史のダイナミズム!

A:こうなると、『どうする家康』→『べらぼう』→『逆賊の幕臣』での、さらなる伏線回収に期待ですね。

I:また、そんなこといってると怒られますよ。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり