展覧会/美術展

展覧会/美術展に関する記事586件

取材・文/藤田麻希 絵本作家エリック・カールの『はらぺこあおむし』といえば、世界中の子どもたちに愛されてきた絵本です。幼…

取材・文/池田充枝 日本洋画壇の先覚者として知られる明治期の代表的洋画家、浅井忠(あさい・ちゅう、1856-1907)は…

取材・文/池田充枝 戦前の三大コレクションとして著名な「松方コレクション」「斎藤コレクション」「三原コレクション」のうち…

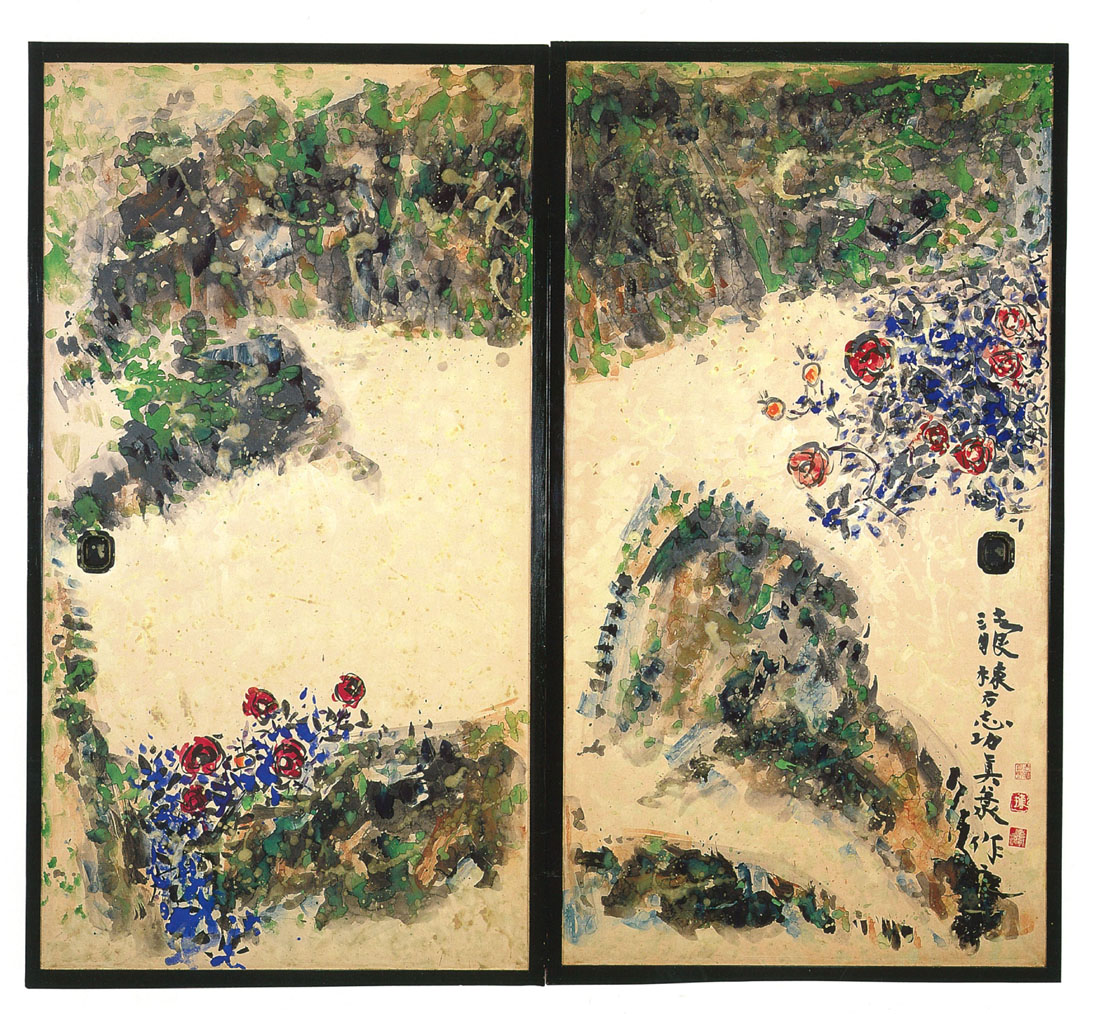

明治36(1903)年9月5日、青森市で鍛冶職人の家に生まれた棟方志功(むなかた・しこう)は、小学校卒業後、家業の手伝い…

取材・文/藤田麻希 徳川家康が五街道の一つとして最初に整備した東海道は、江戸と天皇の住まう京都を結ぶ大動脈でした。江戸時…

取材・文/池田充枝 蒔絵(まきえ)は、漆工芸の装飾法の一種で、器物の表面に漆で文様を描き、金、銀、錫(すず)などの粉や色…

取材・文/池田充枝 桃山時代、千利休により侘び茶が確立すると、中国から渡ってきた「唐物」を万能とするそれまでの茶の湯の価…

取材・文/藤田麻希 桃山時代に活躍した絵師、海北友松(かいほう・ゆうしょう)。でも、その名を聞いて頭に具体的な作品のイメ…

夏日、真夏日、猛暑日――。今年の夏は、こうした言葉を何度、耳にすることになるのだろう。ちなみに、猛暑日とは最高気温が35…

取材・文/池田充枝 日本には古来、超絶技巧の工芸作品が数多くあります。金襴を惜しげもなく使った能装束や、漆に金で絵画的な…

取材・文/藤田麻希 雪村(せっそん)という画僧をご存知でしょうか。戦国時代に関東地方を中心に活躍し、水墨画を多く残しまし…

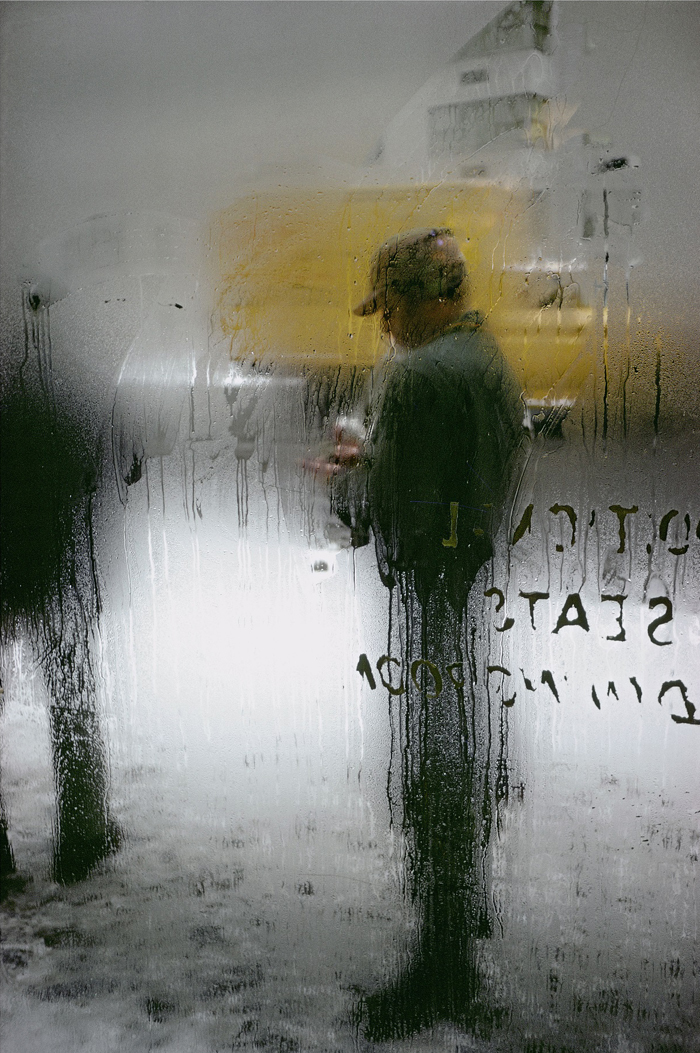

取材・文/池田充枝 2006年、ドイツのシュタイデル社から『Early Color』という一冊の写真集が出版されました。…

取材・文/藤田麻希 ご飯をよそう器を「茶碗」と呼び、旅館では懐石料理を食べるなど、私たちは知らず知らずのうちに茶の湯をル…

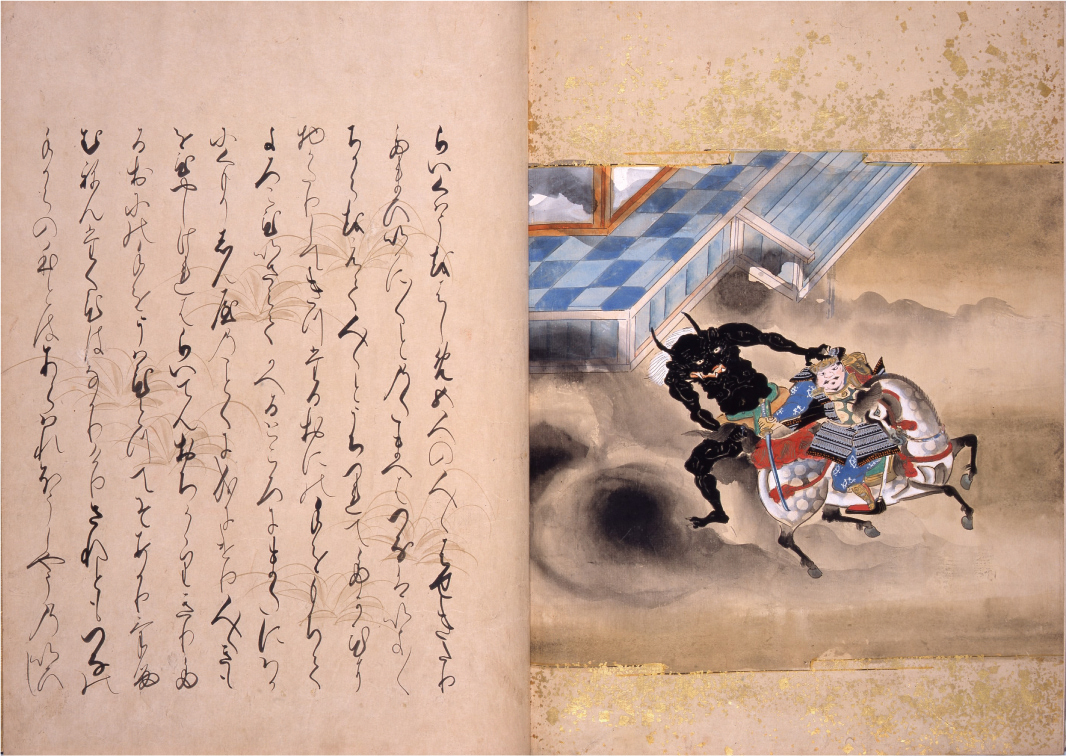

取材・文/藤田麻希 長く継いだ紙や絹に描かれた絵画を、鑑賞者が自由に広げ、巻きとりながら、楽しむ「絵巻物」は、平安時代の…

パリの東北東約150kmに位置するランス市は、シャンパーニュ地方の中心都市です。シャンパンの唯一の醸造地として知られてい…

取材・文/藤田麻希 近年、つとに注目を集め、毎年どこかで展覧会が開催されているといっても過言ではない浮世絵師・歌川国芳。…

旧約聖書の「創世記」に登場する「バベルの塔」の物語は、「世界中が同じ言葉を使って話をしていた頃、東の方から移動してきた人…

今では一般に広く普及している建築素材である瓦(かわら)ですが、一般家庭や店舗などに使われるようになったのは、あまり古い話…

私たちは昔からさまざまな方法で、情報の伝達をしてきました。最も有効だった方法は「書物」による伝達ですが、文字を書き記すの…

鎌倉彫刻様式の完成に重要な役割を果たした人物として、運慶と並び称されてきた仏師・快慶。運慶が出自や工房など、その人物像に…

ランキング

人気のキーワード

新着記事

ピックアップ

公式SNS

サライ公式SNSで最新情報を配信中!