文/鈴木拓也

「疲れが取れず、朝からだるい」「肩はこるし、腰が痛い」といった、40代で増えてくる身体の不調。

これをどうにかしようと、筋トレやランニングを始める人は少なくない。

しかし、それに待ったをかけるのは、スポーツトレーナーで理学療法士の中野崇さんだ。

中野さんは問う―「疲れているのに運動するのは最適な手段でしょうか?」と。

中野さんによれば、30代までは鍛えるのが中心でもいいが、40代からは整える(コンディショニング)ことを主軸に据えるべきだという。

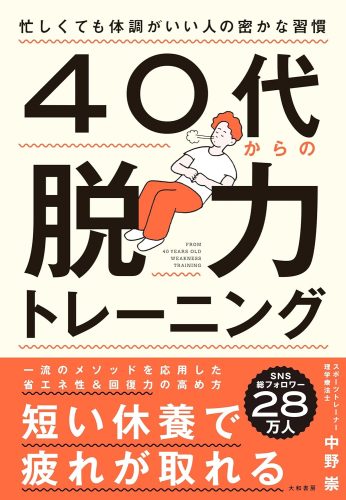

そのために、最優先でマスターすべきは「脱力」。適切に力を抜くことの重要性を、著書『40代からの脱力トレーニング』(大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp/book/b10134841.html)で説いている。

余計な力が疲れをもたらす

「脱力が大事」と言われても、ピンとこない方が大半だろう。鍛えるのと違って、力を抜くのは誰でも簡単にできる(はず)からだ。

しかし、本書で使われている脱力という言葉の意味合いは異なる。それは、「自分の意志で、適切なタイミングで、適切な部位に、適切な程度で力を抜くこと」。単に身体をゆるめて、ふにゃふにゃになることではない。

中野さんによれば、現代人の多くは「緊張状態がスタンダード」。無意識のうちに余計な力を入れており、それが疲れや不調をもたらしていると指摘する。そうした無駄な力は抜き、必要な力は入れるのが、脱力の核心だとする。

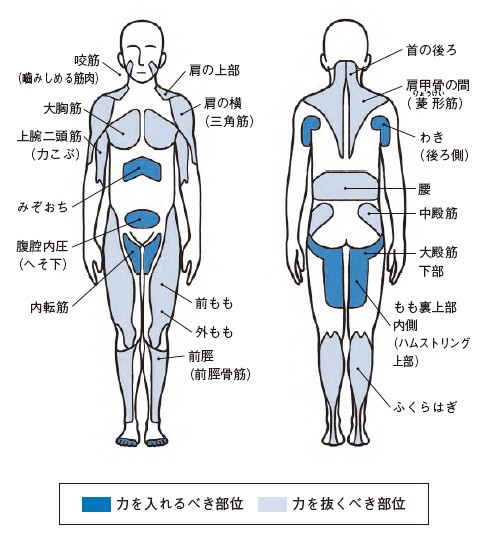

本書では、力を入れるべき部位と抜くべき部位がイラストで示されている。例えば、肩の上部は力を抜くべき部位で、腹のへそ下は力を入れるべき部位となっている。あべこべになっている人は、多いのではないだろうか。

足の指へのアプローチで身体機能を高める

身体の無駄な力みは、長年の生活習慣によるところが大きい。そのため、意識して力を抜こうと思っても、簡単にはいかないのが現実だ。

そこで、中野さんは、無理なく脱力ができるようになる一連の「脱力トレーニング」を考案。本書には、写真付きで方法が載っている。トレーニングは、足部、お腹まわり、肩まわりと部位別に分かれているが、最初に登場する「足趾スプリット」を取り上げよう。

足趾とは足の指のこと。各足趾が縦横にしっかり開き、可動域を広げるのが、トレーニングの目的となる。多くの人は、ここが凝り固まって機能が低下している。それだと、「膝や股関節、腰への負担が増えてしまいます」と中野さんは説く。逆に機能を高めれば、「姿勢の改善、全身の動作の安定性やパフォーマンス向上に直結する」ため、重要度は高い。

まず、ウォーミングアップとして「足趾にぎり」を行う。これは、足趾の間に手の指を入れて握るというもの。最初のうちは難しいかもしれないが、慣れると足趾は広がっていく。

足趾スプリットは以下の要領で、足趾を縦と横にしっかり開く。皮膚が柔らかくなる入浴中に行うのがベター。

足部のトレーニングは、このあと「脛内側ほぐし」「ふくらはぎ圧迫」と続く。これらはレベル2、3にあたり、レベル1の足趾スプリットが無理なくできるようになってから実施する。くれぐれも、結果を急がないのがカギ。即効性を期待して頑張るのではなく、少しずつの「ゆるい付き合い方」がすすめられている。忙しければ、とにかく1つだけやってみるのでもOK。やがて固まっていた各部の感覚や呼吸がラクになっていくが、それが脱力できている証拠。40代になって不調に悩んでいる方は、本書を読まれ、トライしてほしい。

本書内イラスト:林田秀一

本書内写真:丸矢ゆういち

【今日の健康に良い1冊】

『40代からの脱力トレーニング』

定価1760円

大和書房

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。