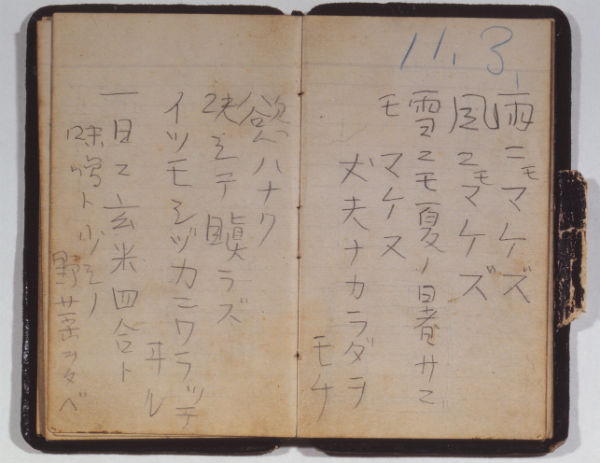

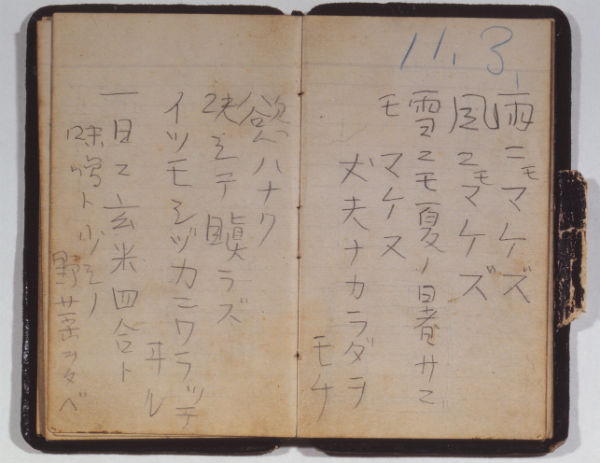

宮沢賢治の没後に発見された遺作メモ。賢治没後、弟の清六が遺品のトランクから一冊の黒革装手帳を発見。その中に『雨ニモマケズ』は書かれていた。写真提供/林風舎

いま発売中の雑誌『サライ』6月号「宮沢賢治特集」の取材でお会いした賢治ファンの方々が、異口同音に語った言葉がある。それは「宮沢賢治の作品には、読み返すたび新しい発見がある」ということだ。

作家の長野まゆみさんは、いつも文庫本の詩集『春と修羅』を持ち歩き繰り返し読んでいるが、折にふれ新しい言葉との出会いがあるという。

「まるで初めて読むみたいに、『あっ、なんだこれ、読んだことがない』という言葉があるんです。他の賢治好きの方たちが、雑誌などで、好きな作品の好きな文章というのをあげているのを見ても、作品自体は私も読んでいるのに、その言葉が全然思い当たらないことがある。ほんとにみんな、それぞれ読むところ、感じるところが違うんだなと思います。そこがまた楽しいんです」(長野さん)

同じ作品を読んで、人それぞれ様々な解釈ができるのも、賢治作品の魅力かもしれない。たとえば、賢治の没後に発見された手帳に書きつけられていた『雨ニモマケズ』。俳優の高見のっぽさんは、この一文を、賢治の最後のつぶやきであり、自分自身への慰めの詩(うた)のようなものだと受けとめている。

「こんなふうになれたらいいな、なれたかな。賢治さんが自分にそう問いかけているように思えるんです」

社会学者の見田宗介さんは、11月3日の日付が記されているこの詩を、登山家が次の登山の準備のために用意した「装備目録」のようなものと読み解く。詩の書き出しの前のページに「小サナ萱(かや)ブキノ小屋」の設計図と見られるものが書かれていることや、「一日ニ玄米四合ト/味噌ト少シノ野菜ヲタベ」という記述の具体性が、それを裏付けているという。

農家の人々が農業以外に学問や美的感覚を磨くことのできる活動拠点「羅須地人(らすちじん)協会」を設立して、理想の生活を目指しながら、健康を害し挫折した賢治。そこから立ち直り、再び高い山へアタックしていくためには何が必要か。周到綿密な装備の目録を、この手帳に書きつけたと見田さんはとらえる。

宗教学者の山折哲雄さんは、賢治は、「生き物を殺して食うからには、食われることも覚悟しなければならない」という動物世界を前提にした狩猟民的な倫理感覚の持ち主であったとして、「デクノボー」という表現に、エゴイズムに満ちた人間社会から解放されたいという心の叫びまでを読み取る。

どの作品も、どう読まなければいけないという決められた答えはない。想像力が大切なのだと、映画作家の大林宣彦さんは語っていた。私たち一般の読者も、自由に賢治と向き合えばいいのだろう。見田宗介さんのこんな助言が印象的だった。

「賢治の童話などは、よく最後に教訓めいた結びが添えられています。ともすると、教科書的な読み方からそうした部分にとらわれてしまうことがありますが、それでは本当の面白さを見落としてしまいます。それぞれが共感できるところに共感し、もっと楽しみながら読んでいくと、それだけで幸福感が味わえるし、より深い学びも、そのリンゴの果肉のような部分にこそ含まれているのです」

まずは、好みの作品をひとつ手にとり、味わい直してみることから始めたい。

文/矢島裕紀彦