白磁に魅せられ、日々、指先から生まれるうつわの形を愉しむ

崔在皓(チエジエホ)さん

(山口県)

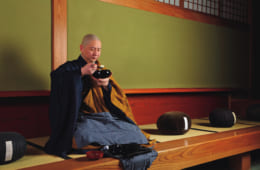

轆轤で中鉢を作る。使用する土の重さだけ量はかり、どんな形状に仕上がるかはそのときの指先の感覚に任せる。指につける水の分量によっても、仕上がり具合が変わってくる。

手前から時計回りに中鉢(直径21×高さ6cm)、蓋付き小吸碗(直径9・5×高さ9c)、面取り湯呑み(直径9×高さ8cm)、鎬湯呑み(直径5×高さ7cm)、片口(直径10・5×高さ8cm)、小鉢(直径13・5×高さ5・5cm)、蕎麦猪口 (直径6・5×高さ5・5cm)

「山口県周南市に、李朝白磁に魅せられた韓国出身の白磁の作家さんがいます。その時々の指先の感覚を大切に、魅力的なもの作りをされていますよ」

『暮らしのうつわ 花田』店主・松井英輔さん(東京都)にそう教えられ、崔在皓(チエジエホ)さんの工房を訪ねた。

昼食の献立はお手製の海鮮チヂミ。ナムル、スープ、漬物を添える。料理は崔さんの新旧のうつわに盛る。チヂミを盛った角皿(縦横20×高さ6cm)は崔さんの昔の作品。町で購入した古い皿(奥の2枚)も併用。

岩国空港から車を走らせること40分余り。どこかゆったりした時間が流れる里山の工房に轆轤をひく崔さんの姿があった。轆轤に置かれた乳白色のひとかたまりの土を指先で繊細になであげていくと、次第にうつわの姿が立ち上がってくる。最後に高台をヘラで削り出し、轆轤からひょいと持ち上げるとき、形状に自然なたわみができる。それが独得の味わいとなり、ひとつひとつのうつわに表情が吹き込まれる。

崔さんはもともと、韓国・ソウルの弘益(ホンイク)大学校美術大学で陶芸を専攻し、現代アートを志していた。ところが、美術展で李氏朝鮮時代の白磁を見て衝撃を受け、卒業後は伝統的な陶器の修復師に師事。そんなある日、崔さんの作品に目をとめた日本人の企画で、瀬戸焼(愛知県)の土で白磁を作り東京で展示会を催す機会があった。

「そのときの日本のお客さんの反応を見て、驚きました。誰もが素晴らしい感性を持っていて、ものすごく熱心に見てくれる。感激しました」(崔さん)

“陶芸をやるなら日本しかない”。そう思い立った崔さんの行動は早かった。日本の知人に相談し、写真だけで築130年の古民家を購入すると来日。それから13年。初めの2年間は半ば朽ちかけていた家を改修するのに追われ「これでは、何をしに日本へ来たのかわからない」と落ち込んだこともあったが、故国を離れて日本の細やかな自然の中で暮らすうちに、ものの見方や感性が豊かさを増したという。そうして「私の白磁」と呼ぶべき世界が構築されていった。

「韓国ではうつわを手に持つことはありません。だから、ずしりと重い。私の作る白磁は手に持てるように薄く、軽く仕上げています。白はありのままの線が見え、ごまかしのきかない仕事です。その日の気候や風を感じ、自分の気持ちを素直に指先に注いでいく。その日、その時にしか出せないラインを大切にしています」

人形付きお猪口 (手前/直径8×高さ4cm奥/直径7×高さ4cm)。お酒やお茶を「人形の腰のところまで入れて」などと会話のきっかけにもなる。

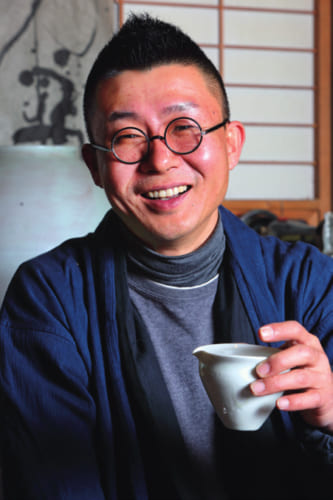

工房の傍らは自宅。妻と娘、犬1匹が寄り添う里山暮らし。陽が昇って沈むのを体で感じ、星空を見る生活の中でこそ自分が目指す作品が作れる。崔さんはそう言って、人懐こい笑顔を見せた。

崔在皓(チエジエホ) さん。1971年、韓国・釜 山(プサン)生まれ。平成16年、山口県に移住。「若い頃はかっこいい白磁 を目指していましたが、今は素朴で自然な美を追求しています」

取材・文/矢島裕紀彦 撮影/小林禎弘

※この記事はサライ2017年5月号より転載しました。データや写真、肩書き等は当時のものです。