文/印南敦史

とくに甘党ではなかったとしても、それどころか、日が暮れればアルコールが恋しくなる辛党だったとしても、「おやつ」と聞けば多少なりとも心が躍るものではないだろうか。

たしかにその語感は、多少なりとも子どもっぽいかもしれない。だが実際のところ、たとえ「いやー、甘いものはちょっとね」などと口にしてみたりしたとしても、おやつは年齢に関係なく人を魅了するものであるに違いない。

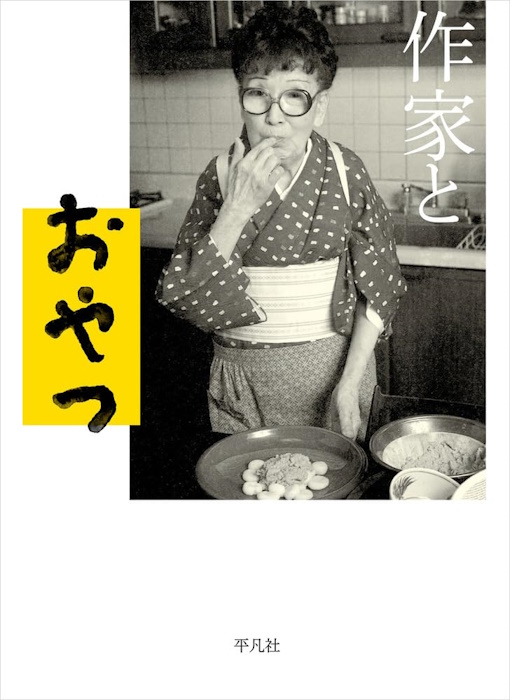

それは、『作家とおやつ』(平凡社編集部 編、平凡社)をぱらぱらと眺めていてもよくわかる。

歴史的な文豪や現代の作家、果ては漫画家や料理家が、おやつについての思いを綴ったエッセイ、詩、漫画、写真資料などをまとめたもの。

好きなおやつのタイプもさまざまだが、ひとつだけ共通点があるとすれば「みんな、おやつが大好き」だということになるだろうか。

しかも、「どんなおやつが好きなのか」「いつ、おやつが必要になるのか」についての考え方も人それぞれ。だから、読んでいるととても楽しい(そして、おやつが欲しくなる)。

ひと味変わった例として、ここでは開高健の「それでも飲まずにいられない」からの抜粋をご紹介しよう。

開高は、酒好きで有名な作家である。そのような立場から、ここでも「いまの若者はお酒を飲まない」と酒の飲み方の変化に触れたりもしている。

ところがその一方、「酒は、精神の飢餓が求めるもの」であるとも指摘する。

自身も大酒飲みだった時代、海外であろうと日本国内であろうと、山へマスを釣りに行ったときには、酒を飲まなかったというのだ。

むしろありがたいのは、キャラメルとかチョコレートとか、甘いもの。いつだったか真夏のガンガン照りに、小笠原に魚釣りに行ったことがあります。そのときに、段ボール一箱にミツ豆をつめて持っていった。あそこの真夏の釣りは、火ぶくれして、漁船の甲板をはだしで歩けないほど暑い。そんなとき、釣った魚をほうりこむカンコロという冷蔵庫に、ミツ豆をたたきこんでおいて、冷えたころ食べる。言うことなし。酒なんかぜんぜん飲みたくない。(本書201〜202ページより)

そんなことをよく思いつくものだなあと感じずにはいられないが、とはいえ状況を思い浮かべるだけでも、いかにもうまそうである。

ちなみにこれは、アマゾンでもアラスカでも、アンデスの山中でも同じだったという。つまりは、野外にいるときは酒を必要としないということのようだ。

野外にいて酒を必要とするのは、夜になって小屋に戻ってから。しかし、それでもあまり必要ではなく、必要になるのは都会に戻ってからだというのだ。

東京近辺でいえば、日光の山奥でイワナ釣りをしてから帰途につき、荒川放水路を越えたころから酒が飲みたくなってくるのだという。そしてそうなると、野外では必要だったミツ豆に見向きもしなくなるのだそうだ。少し前まで“ミツ豆愛”を語っていたのに、ずいぶんな変わりようだ。

というわけで、肉体の飢餓は甘いものを求めます。そのひとつの証拠としてミツ豆がある。もっとむかしのことをいえば、終戦直後の女の化粧品は、みんなヘリオトロープの甘い臭いがしていました。当時の男は、女のつけている甘い香りにひきつけられて、寄っていったものでした。けれど、いまは、甘い香りの化粧品はだんだん減っている。森のコケを連想させるものとか、なまの皮の臭いを連想させるものとか、そういう甘さとは違った臭いになっている。肉体が飢餓におちいっていない証拠です。(本書202ページより)

また、同じようにおもしろいのが練りはみがきについての考え方である。かなり長いあいだ、甘い臭いを使っていたのが練りはみがきだというのだ。

それでも、コルゲートが上陸してから、だんだん甘くなくなって、いまや日本製の歯みがきも、むかしのものに較べたら、甘さはグーンと減っている。女の香水が甘くなくなり、歯みがきが甘くなくなり、酒も甘くなくなる。焼酎が喜ばれる。ウォッカが喜ばれる。すべて共通の現象といえますね。だから、いまの若者は、ある年ごろから下は、甘いものを求めなくなるに違いない。(本書203ページより)

なにぶんにも昔の文章なので、現代の感覚とは異なる部分もあるだろう。とはいえ、いかにも開高らしい見解ではある。そもそも、「甘いもの」というくくりで、ミツ豆と歯みがきと酒を比較しているという点が非常にユニークだ。

したがって、これはこれで好意的に受け止めてみるべきだろう。そして、他の人の「おやつ論」も確認してみるといい。ゆっくり、好きなおやつでも楽しみながら。

平凡社編集部 編

2200円

平凡社

文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。