──木彫りを始めたのは何歳からですか。

「私は生まれてすぐに母親を亡くし、小学校へ上がるまで祖母に育てられました。入学は実家のある近文だったのですが、あちこちの観光地へ出稼ぎに行く父についていくため転校ばかりで、友達もできません。学校がすっかり嫌になり、2年生を終える頃には不登校になってしまいました。ですから、83歳になった今も文字を書くことが苦手です。

熊を彫っている父の傍らで、いつも木っ端で遊んでいたので、刃物の使い方は自然に覚えました。今でも忘れることができないのが11歳のときの出来事です。見よう見まねで一体の熊を彫り上げました。褒めてもらおうと父に見せると、黙ったまま鉞(まさかり)で割られ、薪ストーブの中にくべられてしまったのです」

──さぞ悔しかったことでしょう。

「泣きたかったですよ。けれど、それを見ていた祖母がこう言いました。“褒められて上手になった人はいないんだよ”と。悔しさをばねにしろということですね。祖母もアイヌで、抑圧や差別のひどかった時代の人です。アイヌの言葉を喋ることができ、アイヌの叙事詩・ユーカラを語れた最後の世代でしょう。祖先が語り継いできた民話や教訓話もたくさん聞かせてもらいました。私が熊彫りの技術を教わったのは父からですが、アイヌ民族としての精神は優しかった祖母に学びました」

── 阿寒湖畔へ来たのはいつ頃ですか。

「昭和25年、15歳のときです。父に連れられ、土産物店の住み込み職人として働き始めたのが縁でした。観光客の前で熊を彫るのです。今でいう実演販売。丸刈りの少年が器用に熊の姿を彫り出していくので、どんどん人が集

まりました。17歳のとき、北海道じゅうの観光地を回ってほかの熊彫り職人の技を学ぶ武者修行に出ました。ひと通り見終えた感じがしたのが8年後の25歳。再び、阿寒湖へ帰ってきました」

──北海道観光が最高潮の時代ですね。

「昭和35年です。旅館や土産物店がずいぶん増え、町全体が今の東京・原宿のようでした。木彫りの熊が飛ぶように売れました。当時の北海道は新婚旅行先として人気でした。旅行の前に餞別を包んだ時代で、木彫りの熊は、たくさん餞別をくれた人へのお返しとして大きさも値段も手頃だったのです。どの店も大繁盛し、職人は大事にされました。

当時の阿寒湖には、若い熊彫り職人たちを中心にアイヌ・ルネッサンスともいうべき活気が漂っていて、毎晩、酒を飲んでは表現論などを闘わせていました。観光で訪れた女性とアイヌ青年が恋に落ちることもよくありました。何を隠そう、私もそのひとり。青森県出身の妻・茂子とは、ここで出会いました」

──今も賑やかさが聞こえてくるようです。

「仲間に、やがてモダンアートに転向していく砂澤ビッキ(彫刻家、1931〜89)がいました。私より3歳上でひと月ほど父の下で熊彫りの修業をしていましたが、写実的なものにはそれほど興味がなく、ここでは抽象的なデザインのアクセサリーを作っていました。ビッキは気難しい男だといわれますが、私にとって数少ない幼馴

染みで、気のおけない親友でした」

──彫刻にはどんな木を使いますか。

「道内の木では、胡桃、槐(えんじゅ)、一位です。ただ、今はもう太い木は出ませんね。かつての乱伐のツケです。残っている大きな木は保護の対象になっていて、作品の大きさは手に入る木の太さに規定されてしまいます。アイヌが大事にしてきた自然を無計画に壊した影響が、こんなところにも表れているわけです。等身大像のような大きな作品を頼まれたときは、不本意ですが本州産の楠を使います」

──彫る前にデッサンはするのですか。

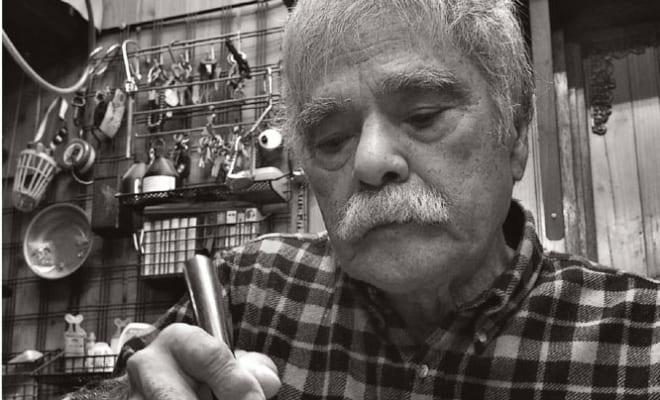

「しません。というより、私はそもそもデッサンというものを知らないのです。頭の中に思い浮かんだ形を、鉞や鑿(のみ)で木の塊から直接彫り出すだけ。事前に完成イメージを描いてみたり、木塊に線を引いて彫るような作り方はやったことがありません」