サライ世代の範とすべき人生の先達の生き様を毎号お伝えしている『サライ』本誌連載「サライ・インタビュー」。2018年新春企画として、昨年本誌に掲載されたインタビューの数々を紹介する。

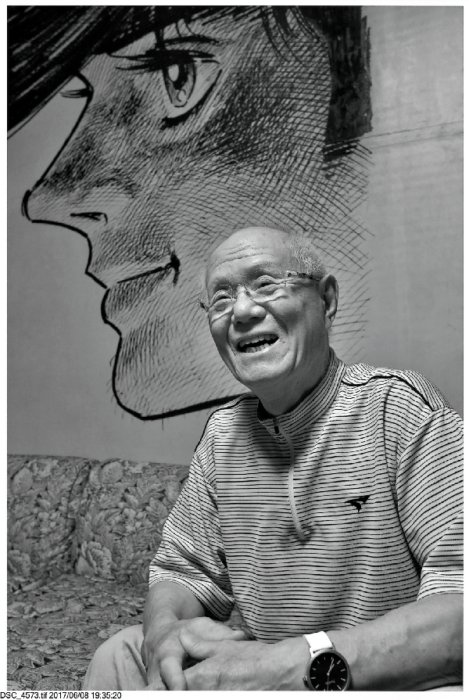

ちばてつやさん

(漫画家)

――漫画家デビュー60年、戦争体験を描き続ける

「子供の前では優しかったお父さんが、武器を持つと鬼になる。それが戦争です」

撮影/宮地 工

※この記事は『サライ』本誌2017年8月号より転載しました。肩書き等の情報は取材時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)

──大学で漫画を教えているのですね。

「週に2度、宇都宮の文星芸術大学で教えています。マンガ専攻があって、学生は1学年約30人で4年制ですから120人ほど。肩書は教授ですが、落ち込んでいる子がいたら話を聞いてあげたりね。漫画を描く子って引きこもりが多い。私も昔はそうだったから、気持ちがわかる。天気のいい日は虫干しじゃないけど、声をかけて外へ連れ出します」(笑)

──学生は“ちばてつや”を知っていますか。

「漫画家だというのは知ってますが、何を描いていたかまでは知らないんじゃないかな。その子たちから見れば、私の漫画を読んでいるのはお祖父ちゃん、お祖母あちゃんの世代です。“大学にはちば先生の描いた漫画がたくさんあるから、読んで、構図や演出についてどんどん聞きなさい”って、周りの先生は言ってくれますけどね」

──今、連載はされていますか。

「『ビッグコミック』(小学館/毎月10日と25日発売)に『ひねもすのたり日記』というのを描いていて、連載はこの1本だけ。少しゆとりをもってやらせてもらっています。中身は自伝的というか、のそのそ生きている日常を描いてみたり、満州(現・中国東北部)で過ごした幼い頃の記憶を思い起こしてみたり。なぜ、漫画家になったのかとかね」

──満州のどちらにいらしたのですか。

「生まれは東京ですが、すぐに満州へ渡り、6歳まで奉天(現・遼寧省瀋陽)で育ちました。ものすごく寒くて、冬は零下20℃になるので外では遊べません。家で本を読んでいるか、画を描いているしかないんですが、幸い、うちには本がたくさんありました。父親が印刷会社に勤めていまして、その前は両親とも主婦の友社にいたんです。本が好きな文学少年・文学少女だったんでしょうね。だから、私も本はよく読んでいたけれど、漫画は知らなかった」

──漫画との出会いはいつですか。

「初めて漫画を見たのは戦後、満州を逃避行して命からがら日本へ帰ってきてからです。道に落ちていた豆本漫画の『アラビアンナイト』を読み、こんなに面白くてわくわくするものがあったと知り、もう夢中になりました。

母は漫画が嫌いでしたから、友達の家で読みました。彼は手描きの『漫画クラブ』という雑誌まで作っていましたが、由緒あるお寺のひとり息子で漫画家になるのは諦めた。代わりに、私が漫画家になったんです」(笑)

──そう簡単に漫画家になれるものですか。

「きっかけは、高校生のときに見た“児童漫画家募集”という新聞の三行広告です。昭和30年頃で、まだ貸本漫画が全盛でした。どこの町内にも貸本屋さんがあり、そういう貸本屋専門の小さな出版社のひとつを訪ねたんです。そこで初めて原稿は墨で描くとか、失敗したらホワイトで消すとか、漫画の描き方のイロハを教わりました。でも、漫画家になれるとは思っていなくて、教わったとおり一所懸命に描いていれば、漫画を描く人のお手伝いとか、何か仕事をくれるだろう。そう思って描いていたら、私の初めての作品となる単行本を出版してくれたんです」

──高校生で漫画家デビューですか。

「覚えていますが原稿料は1万2351円でした。満州から戻ると、親がふたりとも栄養失調から病気になってしまい、いろんなアルバイトをしました。ところが、私はどうも要領が悪くてヘマばかり。配達に行けば違う家へ届けてしまい、失敗続きで八方塞がり。でも、いま考えてみると天の計らいだったんでしょうね。あれもダメ、これもダメで、最後に残った漫画だけがお金になったんですから」

──漫画のセンスはどう磨かれたのですか。

「子供の頃から絵本や名作童話を読んでいましたし、『毎日グラフ』や『アサヒグラフ』なども親が見せてくれた。そういうのをもとに3人の弟にお話を創って聞かせていました。いろんな話を交ぜて、わかりやすいように絵本にしてみせたりね。〝面白い!”と言われたくて、工夫をすることで話の展開の仕方を覚えたというか、漫画家になる“核”みたいなものが、その頃にできたのかもしれません」

──雑誌は少女漫画からの出発でした。

「先輩漫画家の紹介でしたが、正直、これには困った。男ばかりの兄弟で、女の子は異星人みたいなものでしたから(笑)。古本屋で女の子向けの雑誌を何冊も買ってきて読むとほとんどが、不遇な女の子がいじめや社会の不合理に負けないで健気げに頑張って幸せをつかむ、シンデレラ物語のような話が多かった。そこで『ユカをよぶ海』(昭和34年)というのを描き始めたんですが、健気で我慢ばかりする主人公を描いていたらだんだんストレスがたまり、意地悪な男の子をやっつける場面を描いたんです。そしたら編集者が“ 虐められても我慢をするヒロインだから読者が応援するのに、これじゃダメだ”と言う。でも時間がなくて、仕方なく載せたら読者から“そんなユカちゃんが大好きです”って手紙がたくさん届いた。〝そうか、漫画の面白さには男も女もないんだ”と、私はひと皮むけました」

──少女漫画も男性が描いていたんですね。

「漫画家は男の仕事といわれてました。徹夜して描きますからね。赤塚不二夫さん、松本零士さん、石ノ森章太郎さんたちも少女漫画からのデビューです。もちろん、手塚治虫さんや横山光輝さんなどは別格で、最初から少年漫画の柱になって描いていらしたから入る隙間はなかった。その点、少女漫画は可愛い女の子が描ければ、仕事をもらえたんです。それも後で考えたら、女の子という〝異星人〟を描く上で、すごくいい勉強になりました」

──ちば漫画の基本軸は何でしょうか。

「今は大人も漫画を読みますが、昔は子供のためのものでした。勉強に疲れたり、親や先生に怒られたり、ふさぎ込んだときは誰でも元気になりたいじゃないですか。漫画を読んだら嫌なことを忘れ、気持ちが明るくなる、そういうものを描きたい、暗い話は嫌だと思っていました。ですから、少女漫画は描いていてちょっと辛かった。でも、男の子をやっつける場面で人気が出たお陰で、今度は少年誌から声がかかったんです」

──やがて劇画の時代になります。

「梶原一騎さん原作の『あしたのジョー』(昭和43年)は、それまでの私にはなかった世界でした。過去がある、少し陰のある人間たちがたくさん出てきます、大人びた話ですから、描く画も変わりました。それまでは丸いコロ

コロした主人公を描いていたのが、だんだんリアルなタッチになってきた。また、そうしないと、うまく話が表現できなかった。時代もそうだったんですが、物語の性格から劇画調の画になってゆかざるを得なかったんです。

でも、あるシーンを描いていたとき、自分が無意識に封印していた戦時中の残酷な記憶が呼び覚まされたこともありました」

──どんなシーンだったのですか。

「主人公ジョーの対戦相手で金竜飛という韓国のボクサーが、子供時代に自分の父親を殺してしまう場面です。朝鮮戦争のとき、食べ物を奪いに来たと勘違いした金少年は、実は自分を助けに来た父親を石で殴り殺してしまう。その暗い場面で、いつのまにか満州から引き揚げる途中、空腹にさいなまれ、泥水をすすって飲んでいた自分を描いていた。後になって“何を見て描いたのか”と聞かれて気が付きました。思い出したくなくて、蓋をしていた記憶を気が付くと描いていたんです」

──今の連載でも戦争を描かれました。

「描くのは辛いんですが、〝あの戦争はもう二度と繰り返してほしくない”という気持ちからです。そうしなければ、戦争で死んでいったたくさんの人たちに申し訳ない。可愛い子供の前では優しかったお兄さんやお父さんが、戦場へ行って武器を持たされると人が変わって鬼になってしまう。私よりちょっと年上の人たちはお国のためだと爆弾を抱えて突進し、自分の命を投げ出して散っていった」

──引き揚げの悲劇は、今の難民ですね。

「中東のシリアも同じです。戦争は先の大戦のあともずうっとどこかで行なわれていて、犠牲者が今も毎日、たくさん出ています。戦争は愚かなこと、兵隊さんだけでなくお年寄りから赤ちゃんまで無差別に爆撃で殺され、食べ物がなくなり飢えて死んでゆく人がたくさんいた。戦争の時代を生きた証人として、黙っていちゃダメだ。社会の動きに対して〝危ないから、そっちへ行っちゃダメだ〟、と声をあげないと。私は漫画家だから、どうしたらそれが伝わるか悩みながら描いています」

──表現の自由についても発言されています。

「戦前戦中の軍部を始め、表現を厳しく制限しようとする動きはときどき出てきます。近くは平成20年、石原都知事のときに条例が改正され、漫画やアニメの性描写が規制されました。映像や写真もそうですが、特に漫画はやり玉にあげやすい。でも、表現は常に描く側の良識に任されるべきもので、法律で規制するものじゃありません。

私はマンガ専攻の学生に〝どんなエッチな話でも、時には血が出るような残酷なシーンでも、ストーリー展開上どうしても必要なら思う存分描きなさい”と言ってます。自分が楽しんで描いている分には、何を描いてもいい。基本はそう思います。ただし、内容によってはどこにでも売れる、誰にでも見せていいというものではないから、発表の仕方はとても難しい。その覚悟をもって描きなさいと」

──健康面の管理はどうされていますか。

「まあ、年齢的にいって、あちこちに不具合はあります。それなりですね。もう随分前ですが、漫画家になって何年目だったかな、背中の下のあたりから赤い虫が這いあがってくる、変な幻影を見るようになった時期がありまして。あとになって、それは重い神経症だと知ったんです。椅子に坐りっぱなしで、引きこもっていたのがいけなかったようです」

──どうやって治したのですか。

「そのとき、たまたま野球漫画を描かないかと言われてましてね。でも、運動音痴の私は野球のことをほとんど知らなかった。そうしたら、野球に詳しい人を担当につけてくれて、彼がボールとグローブを持ってきて〝これが

カーブ、これがフォークボール”と教えてくれました。その結果、『ちかいの魔球』(昭和36年)という野球漫画が生まれたんですが、無理やり運動させられたのがよかった。

寒い日なのにキャッチボールをしたら、ほんの10分くらいで、ものすごく汗が出た。とたんに、体も気持ちもすっきりして、以来、赤い虫の幻影も消えて出なくなったんです」

──あまりの運動不足だったのですね。

「まったく運動しなかったからね(笑)。それからすぐ、手塚治虫さんとか、松本零士さんとか、連絡とれる人に電話をして“漫画家はみんな運動不足で病気になるから、野球をしよう”と呼びかけて、草野球のチームを作りました。チームは今も健在で、私も出られるときは必ず行ってます。試合ではベンチですが、練習は参加できますからね。『ちかいの魔球』以来、締め切りに追われてかく冷や汗じゃなく、健康な暑い汗をかくということを常に言い聞かせています(笑)。今日も大学で、学生と軽くキャッチボールをしてきました」

──どんな毎日を過ごしていますか。

「朝早く起き、夜は9時か10時には休みます。そこで寝るのではなく、仕事をやめて本を読んだりラジオを聞いたりしてリラックスに努めるんです。私は“一日を一生”だと考えています。朝は生まれたばかり、夕方は晩年で、床に入ったときに〝今日も無事に生かしてくれてありがとうございました”と言って目を閉じる。すると、一日が貴重に思えてね、充実した一生だったと実感しながら眠りたい。

改めて自分の人生を振り返ってみると、不思議な何かにずっと導かれてきた気がします。なぜか私には漫画を描く道しかなかった。それも貸本漫画に始まり、少女漫画から少年漫画、さらには劇画へというふうに、ひとつ役割が終わったら、また次の役割へ導いてくれたその何かが “てっちゃん、もういいよ。休みなさい”っていう時が来るんじゃないか。それが自分の死ぬときなのかなと思うし、そのときは“ああ、私の役目が終わったんだな”と感謝して逝こうと。それまでは毎日の一生を大事に生きてゆこうと思います」

●ちばてつや

昭和14年、東京生まれ。本名は千葉徹てつ彌や 。幼少期を旧満州・奉天で過ごす。昭和31年、貸本漫画でデビュー。同33年、少女漫画で雑誌連載の世界へ。『ちかいの魔球』『ハリスの旋かぜ風』『あしたのジョー』『のたり松まつ太た 郎ろう』等のヒット作を数多く世に送り出す。講談社児童まんが賞、小学館漫画賞、紫しじゆほうしよう綬褒章、旭きよくじつ日小綬章など受賞歴多数。文星芸術大学マンガ専攻教授。日本漫画家協会理事長。

※この記事は『サライ』本誌2017年8月号より転載しました。肩書き等の情報は取材時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)