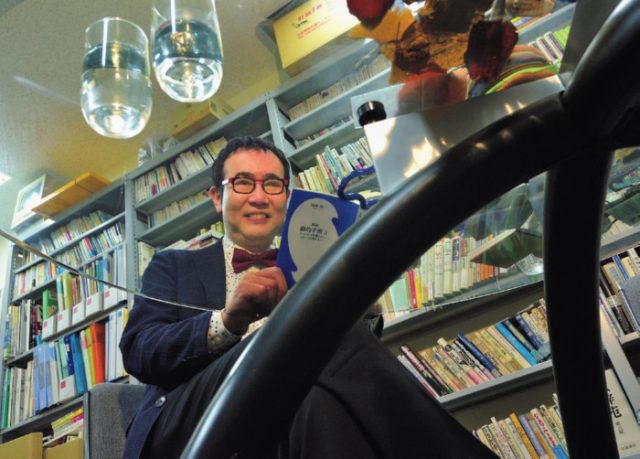

「“生命とはなにか”。問い直しのヒントをくれたのは無数の新書でした」

昭和34年生まれ。京都大学卒業。ハーバード大学医学部博士研究員などを経て青山学院大学総合文化政策学部教授。動的平衡という生命観で注目される。

『生物と無生物のあいだ』(講談社)や『新版 動的平衡』(小学館)などの新書で多くのファンを持つ福岡伸一さんが生物学の道に入ったのは、1980年代。細胞を分子レベルまで分解することで、生命の知られざるメカニズムが次々と解明され始めた時期だ。

「これが分析化学というものかと興奮を覚えました。ところが30代終わりくらいのとき、そうした要素還元主義的な学問の意味がわからなくなってしまったのです。

糖尿病の発症に関わる遺伝子を突き止めたときでした。特定の遺伝子を欠損させ糖尿病になるようにしたノックアウトマウスで実験をしました。ところが死ぬはずのノックアウトマウスは生き続けた。何事も起きなかったのです」

つまり何か別な機構がマウスの体の中で働き、遺伝子の欠損をカバーしたのだという。細胞は部品ではなく、生命も機械と違うことにあらためて気づかされた。

電子機器は中枢の部品がひとつだめになれば動かないが、なければないなりに平衡状態を作り出せるのが生命。目を見張るべきはそちらではないのか。以来福岡さんが目指したのは、生命のシステムを統合的に捉え直す生物学だ。

「生物の細胞の中では分解と合成が絶えず起きています。私はずっと私であり続けますが、端的にいえば今日の私の細胞は昨日の私の細胞とは違う。ですが、細胞の生と死が繰り返されている限り、私は私のままとして存在し続けることができます。このような恒常性を動的平衡と名付けました」

じつは社会も動的平衡の理論で営まれている。例えばプロ野球では選手が絶えず入れ替わる。采配がつねに最適であれば、球団のブランド力はずっと保たれる。

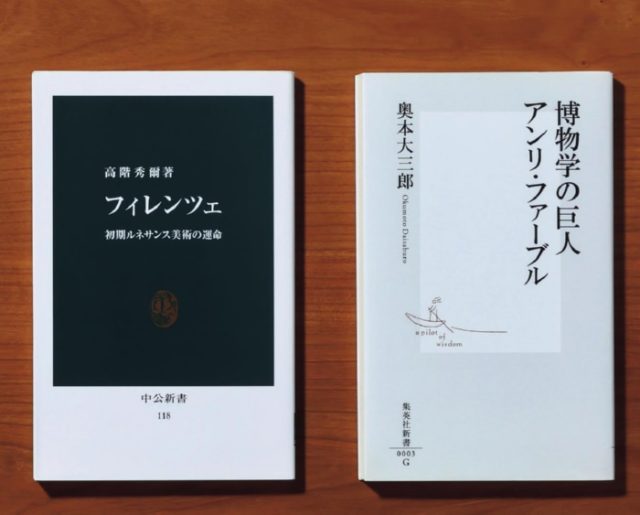

奥本大三郎著 集英社新書(電話:03・3230・6080) 836円

「ファーブルは『昆虫記』で有名ですが、この新書が教えてくれるのは生物学者としての彼の矜持です。当時勃興してきた機械的な進化論に対し、まさに地を這うような観察でアンチテーゼを示し続けたピュシスの人。反骨精神に痺れます」

(左)『フィレンツェ 初期ルネサンス美術の運命』

高階秀爾著 中公新書(電話:03・5299・1730) 770円

「レオナルド・ダ・ヴィンチの絵には輪郭線がありません。色の微粒子を重ねて描いている。世界を分節化せず、つながりで捉えようとしたのです。彼もピュシスの人でした。天才を生んだ街、フィレンツェの歴史が概観できる一冊です」

ピュシスとロゴスの相克

動的平衡のような生命・自然の原則をギリシア語でピュシスという。ピュシスの本質に迫れば迫るほど浮き彫りになるのが、人間の論理であるロゴスの矛盾だという。典型例が解決の道筋がいまだ読めないエネルギーや環境の問題だ。

生物学者への扉を開いたのは、少年時代にむさぼるように読んだ新書だった。新書は学びの入門書としては最適な形態の書籍であり、今も日々、問い直しのヒントをもらっていると福岡さんは語る。

画像の5冊は、ピュシスとロゴスの相克を考えるうえで福岡さんが影響を受けた新書である。

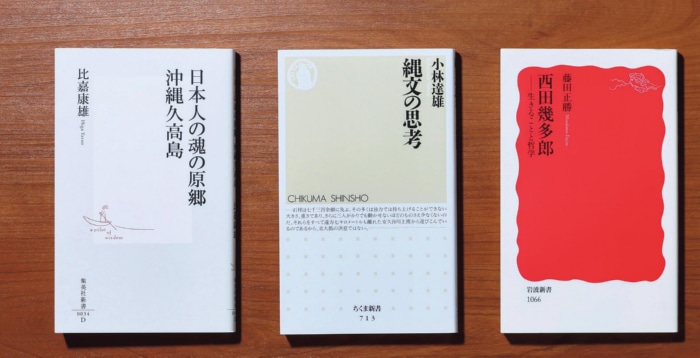

藤田正勝著 岩波新書(電話:03・5210・4000) 814円 ※版元品切れ中

「あるとき“福岡さんが唱えた動的平衡は西田幾多郎がいう絶対矛盾的自己同一と同じですね”といわれ、西田哲学に興味を覚えました。西田は《世界では相矛盾することが同時に起きている》とも書いています。まさに動的平衡です」

(中)『縄文の思考』

小林達雄著 ちくま新書(電話:03・5687・2601) 924円

「農業は自然をコントロールして再現性を生み出す究極のロゴス的活動です。この技術革命は一方で貧富の差や紛争を拡大させました。本書を読むと、狩猟採集時代の活動原理はピュシスであり、人々は謙虚に暮らしたことがわかります」

(左)『日本人の魂の原郷 沖縄久高島』

比嘉康雄著 集英社新書(電話:03・3230・6080) 1012円

「現代の日本にピュシス的思想が生きている場所はあるのか。この問いに答えるのが本書の舞台、沖縄県久高島です。女性が祭祀を司どり、来訪神を崇拝する。先祖や自然を敬うさまざまな祭礼が一年中ある。まさに魂の原郷を見る思いです」

取材・文/鹿熊 勤 撮影/宮地 工

※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。