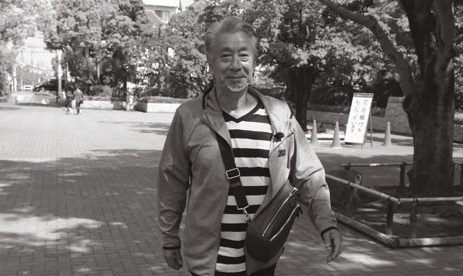

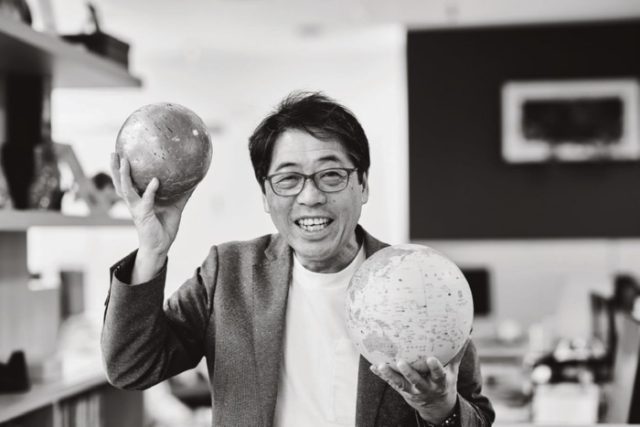

森 朗(気象予報士・65歳)

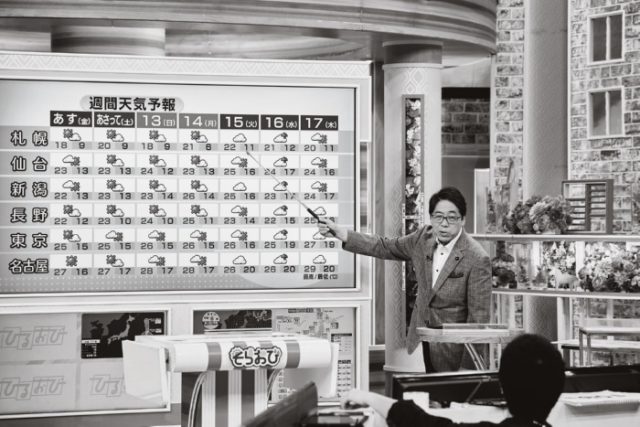

─TBS系『ひるおび』などで安定感ある天気予報を提供─

「短く些細な情報が命を救う可能性もある。異常気象が増え、使命感が問われています」

──たびたび異常気象が指摘されます。

「近年の日本の天気は、何もかも極端になっています。私が気象予報士になった30年ほど前は、“こういう天気になったら秋ですね”などと単純に言えたのですが、最近は秋でも夏のような土砂降りがあったり、40℃近い猛暑日が続いたりする年が続いている。極端な気象現象が頻繁に起きるようになったわけです。特に変わってきたのが雨や雪の降り方。短時間での大量の降雨が増え、雪も全体の降雪量が減っている一方、局地的にドカッと降るような例が増えました。いずれも災害の危険性が高まります。地球温暖化による大気の水蒸気量の増加が、雨や雪の量や激しさにつながっているのでしょう」

──能登半島での豪雨災害が記憶に新しい。

「今の天気予報はスーパーコンピュータによって計算しています。しかし、コンピュータが弾き出した結果が、実際の天気と一致しない時もよくあります。30年前は予想よりも実際には雨が降らないことがほとんどでしたが、最近は予想をはるかに超える。能登半島でもこの9月、250mmという予想をはるかに超える500mm以上の降水量がありました。気象の激しさが増すなかで、私たち気象予報士には“伝える力”がいっそう求められるようになっている、と感じます。データや情報をただ報じるだけでなく、予測には幅があるのだと視聴者に理解してもらうこと。

その意味で思い出すのは、平成29 年7月の九州北部豪雨の際の経験です。私は番組のエンディングで“九州に活発な雨雲がかかり始めました”と伝えました。数日後、視聴者から“あの一言のおかげで命拾いしました”とお礼の電話をいただいた。たとえ短く些細な情報であっても、人の命を救える可能性がある。気象予報士の役割や使命感をあらためて実感した瞬間でした」

──気象予報士になったきっかけは。

「東京の杉並区に生まれ、小学3年生の時から父親の仕事の関係で兵庫県西宮市に暮らしました。家の近くがすぐに瀬戸内海で、海の気候を身近に感じる環境で育ちました。関東に戻り、大学を卒業後は鉄鋼メーカーの総合職として働き、その頃に出会ったのがウィンドサーフィンです。風という自然の推進力だけで静かに海を進む感覚が面白く、休日になると神奈川県の八景島や江の島に毎週のように通いました。

ウィンドサーフィンは、風の具合や天気の良し悪しで楽しさのレベルが全く違ってくる。週末の趣味を楽しむために、気象について調べたり、本を読んだりするようになったのが、興味を持つようになったきっかけです。

一方、当時は円高不況やバブル崩壊の後遺症で、鉄鋼業界の景気が悪く、年齢が35歳に近づくなかで、手に職を付けておきたいという思いが芽生え始めていた。ちょうどその時、気象予報士という国家資格ができ、本格的に勉強をして試験を受けてみたんです」

──難易度の高い資格として知られます。

「私が最初に試験を受けた平成6年は、気象予報士の資格ができた年で、お天気キャスターの草分け的な存在である森田正光さんも不合格になったほど。合格率は5%という難関でした。

数式もたくさん出てくる気象予報士の試験は、見るのも初めてという問題ばかりです。そもそも私は学生時代、ずっと文系のことしか勉強してこなかった。高校時代は物理の試験で100点満点中4点だったこともあったくらいでしたから、問題は本当に難しかったんです。気象業務支援センターというところの講習に2週間に一度通いながら、とにかく必死になって勉強を続けました。すると、不思議なもので、だんだんと気象の問題にクイズを解くような楽しさを感じるようになっていった。結果、翌年の第2回試験で筆記に合格、実技も第3回試験で合格し、ようやく資格を取れました」

「甘いボールを見逃すか、打つか。上司の言葉を聞いて、転職を決心」

──転職に迷いは。

「日本の天気予報の業界には、日本気象協会とウェザーニューズという大きな会社がふたつあります。私は前職が堅実な鉄鋼会社だったので、転職するなら大手のどちらかがいい、と最初は考えていました。ただ、試験に合格した後、今の会社のウェザーマップから募集案内が届き、業界を研究するような軽い気持ちで応募してみたんです。ウェザーマップから、“開局したばかりの東京メトロポリタンテレビ(MXテレビ)が気象キャスターを募集しているから受けてみないか”と勧められ、ダメ元で受けてみたら合格してしまった。2分の天気予報の実演が1分40秒で終わってしまい、20秒間も沈黙が続くというような体たらくだったのに、意外な結果でした」

──いきなりチャンスを摑んだ。

「でも、すぐにウェザーマップに転職してキャスターをやると決められたわけではありません。父親には反対されましたし、私自身も全く馴染みのないテレビの世界でやっていけるのだろうか、と不安でした。そんな私の背中を押してくれたのが、会社の上司でした。

正直に事情を話して悩んでいると相談すると、こう言われたんです。“今、君はバッターボックスに立っていて、ど真ん中に甘いボールが来た。それを見逃すのか、それとも打つのか。そういう時はヒットになるか分からなくても、とりあえずバットを振るものだよ”と。その言葉を聞いて“思い切って挑戦してみよう”と転職の決心がつきました」

──気象予報士としてのデビューは。

「初めてお天気キャスターとしてカメラの前に立った時は、とにかく緊張しました。しかも、その日は機材トラブルで天気図などのCG(コンピュータ・グラフィックス)が出なくなり、15分間の番組のほぼすべてをCGなしで喋り続けた。ほろ苦い思い出ですね……。

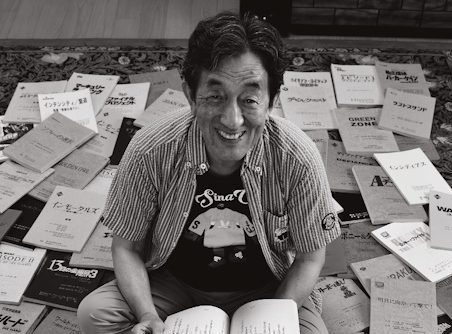

それからもテレビの世界の仕事に慣れるのに精一杯という日々でした。会社員時代と異なり、仕事は24時間勤務を3人でやりくりするシフト。拙い天気予報でも一生懸命にやって、休みの日には気象関係の本を大量に買って読み漁りました。

肉体的には大変でしたが、そのうち、放送業界で働く面白さを感じ始めました。テレビ業界の人たちは少しいい加減なところもありますが、面白い番組を作ろうという熱意に溢れている。前職が真面目で堅苦しさのある会社だったので、それとは正反対の世界が新鮮で、次第に居心地の良さを感じるようになっていった。おそらく私にはテレビ業界の雰囲気が合っていたのだと思います」

──ここ15年は情報番組に出演しています。

「東京メトロポリタンテレビでお天気キャスターを1年ほど続けた後、TBSのワイドショーのオーディションに受かりました。それ以来、福澤朗さんが司会していた『ピンポン!』や『みのもんたの朝ズバッ!』などを経て、今は恵俊彰さんが司会を務める『ひるおび』を中心に出演させていただいています。

ニュースではなく、情報番組に出演するようになり、お天気の情報を感覚的に伝えること、そして、関係するちょっとした知識も同時に紹介し、視聴者に天気や気象の面白さを伝えようとする姿勢を意識し始めました。

例えば、ある一輪の花が咲いたという情報が飛び込んできたとします。その花の生態をお天気と結び付け、“この花が咲くことには気象上、どのような意味が考えられるのか”などといった知識を予報と併せて伝える。今はコンピュータやAI(人工知能)が進歩したため、予報そのものは誰が伝えても同じようなもの。だからこそ、コンピュータが弾き出した予報をただ単になぞるのではなく、見ている人に興味を持ってもらう工夫をいつも必死に考えています。その姿勢が気象予報士の存在価値の向上につながるからです」

「気象予報の知見を生かした面白い事業は、まだまだある」

──森田さんの後を継ぎ、社長に就任した。

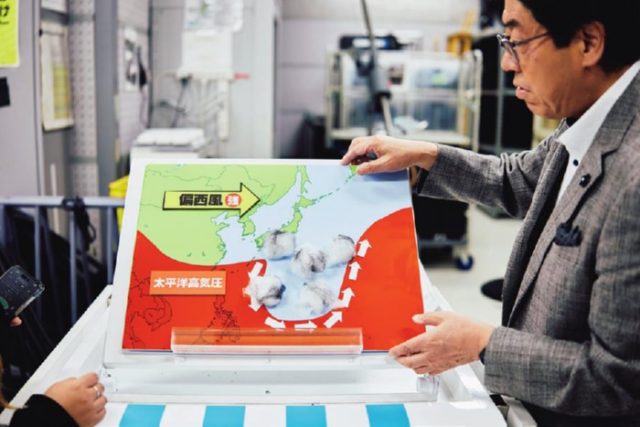

「森田さんから以前、こう言われたことがあります。“お天気キャスターにとって大事なのは、どんな司会者と巡り合うかだよ”と。私にとって印象深いのは『朝ズバッ!』のみのもんたさん。みのさんは“俺はね、仕組みの話が大嫌いなんだ”と仰っていました。科学的な情報である天気予報を、仕組みの話をせず、どう伝えるべきか。本当に悩みました。

それから大きな鍋に日本列島の模型を入れて伝えたり、様々な小道具を使ったりなど、“理屈に頼らない伝え方”の創意工夫をし続けました。今に至る原点です。そんなふうに司会者の持つ価値観や世界観、スタッフへの期待に応えようとする姿勢が、一体感のある良い番組につながるのではないでしょうか。社長として、理屈を超えて天気に対する興味を惹きつけられる気象予報士を育てたいという思いにもつながっています。

あとは、天気予報や気象情報の枠を踏み越えた事業を構築してみたいとも考えています。例えば以前、社内で“農業をやってみてはどうか”という案が出ました。確かに気象予報の会社が野菜を作れば、ひとつのブランドになるかもしれない。気象予報の知見を生かした面白い事業は、まだまだあると思います」

──月曜から金曜までは毎日テレビ出演。社長としての仕事もあり、多忙を極めている。

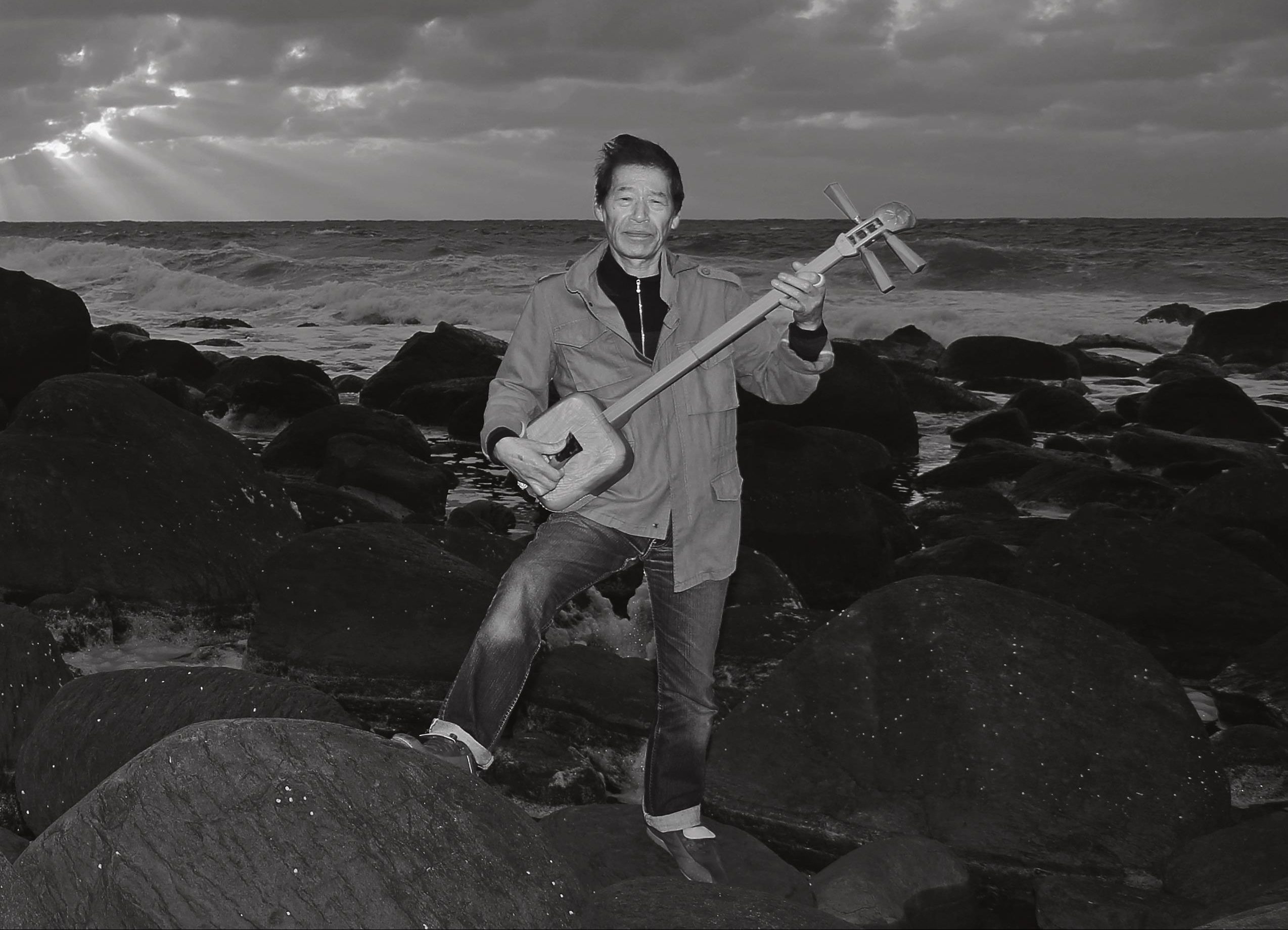

「しかも、気象予報士は休日もなかなか天気のことを忘れられません。大気が安定している日も、ついつい気になってお天気レーダーを見てしまったりしてね。日本人は世界一天気に関心が高いといわれますが、それだけ暮らしや仕事に密着しているからでしょう。完全に頭から離れる時間を作るのは難しいものです。でもただひとつ、私が天気のことも含め、何もかも忘れられるのが、趣味の八重山古典民謡の三線を弾く時間です。この民謡との出会いも、天気と関係していますが(笑)。

海に囲まれた沖縄は本来、あまり32℃以上の気温にならない土地なのに、石垣島の伊原間という地区は35℃以上がよく観測されるんです。理由を知りたくて観測地点を見に行った時、伊原間の長閑な風景に惹きつけられました。海から吹く穏やかな風に草がなびき、サバニと呼ばれるくり舟が海岸に浮かんでいる。そんな八重山の風土から生まれた民謡に興味を持ち、三線を習い始めました。仕事を終えて帰宅し、飼っている猫と遊んだ後は、決まって三線を奏でます。伊原間の風景を思い起こす至福のひと時です」

──気象予報のあり方も変わっていく。

「コンピュータが進歩すればするほど、気象予報士には“予報”の“報”の部分、つまり“どのように報じるか”がより大切になると考えています。そのために必要なのは、天気の情報を身近に感じてもらうための日頃からの勉強です。じつは森田さんも大変な勉強家で、気象についての本はもちろん、歳時記や文学、言語学など幅広い分野の本を読み、天気予報の仕事に生かしています。私も普段から勉強は欠かさず、様々な土地の気候や風俗、歴史を学んだり、旅行に行った時に実際の場所を見に行ったりと、できる限り知識を深める努力をしています。そうして得た知識をお天気と結び付け、伝える技術をつねに磨き続ける必要があるでしょう」

森 朗(もり・あきら)

昭和34年、東京生まれ。兵庫県西宮市で育つ。慶應義塾大学法学部卒業後、鉄鋼メーカー勤務を経て、平成7年、気象予報士の資格を取得し、ウェザーマップに入社。TBS系の番組を中心に出演し、現在は『ひるおび』の気象キャスターを担当。平成29年、ウェザーマップの代表取締役社長に就任。著書に『異常気象はなぜ増えたのか』『海の気象がよくわかる本』など。

※この記事は『サライ』本誌2025年1月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。

(取材・文/稲泉 連 撮影/伊藤菜々子)