暑さがやわらぎ、涼やかな風に季節の移ろいを感じる頃……それが「処暑(しょしょ)」です。台風が近づき、空模様が不安定になりつつも、夜の虫の音や朝の風に、ほのかな秋の気配が漂い始めます。

この記事では、処暑の意味や由来から、旬の味覚や見頃の植物、行事、和歌の魅力まで、暮らしに寄り添う情報を丁寧に解説していきます。日本人の繊細な感性が息づく「処暑」を一緒に味わいましょう。

旧暦の第14番目の節気「処暑」について、下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。

目次

処暑とは?

処暑を感じる和歌|言葉に映る処暑の情景

処暑に行われる行事とは?|地域に根ざす祈りと風習

処暑に見頃を迎える花|夏から秋への彩りのバトン

処暑の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

まとめ

処暑とは?

処暑とは「暑さが止む」ことを意味し、夏の終わりと秋のはじまりを告げる節目の言葉です。七十二候に触れることで、自然と調和する暮らしの知恵も見えてきます。

2025年の処暑は【8月23日(土)】にあたります。日中はまだまだ蒸し暑い日が続きますが、朝晩には涼しい風も吹くようになり、徐々に秋らしくなってくるでしょう。

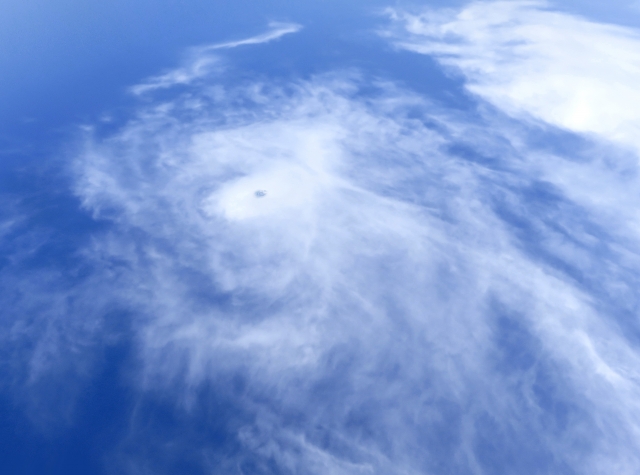

夏のピークが過ぎる頃合いにあたる処暑ですが、この時期は昔から台風が発生しやすいとされています。昔から毎年9月1日頃は「二百十日(にひゃくとおか)」と呼ばれ、米農家の厄日とされてきました。

立春から数えて210日目にあたるこの日は、稲が開花、結実する大事な時期ながら、台風が農作物に甚大な影響を与えることが多かったとされます。そのため、農家ではこの日を厄日として警戒するようになったそうです。

七十二候で感じる処暑の息吹

「処暑」は二十四節気の第14番目で、例年8月23日〜9月7日ごろ。七十二候では以下のように分けられます。

■初候(8月23日〜8月27日頃)…綿柎開(わたのはなしべひらく)

綿の実を包む萼(がく)がほころび始める頃。ふわりと顔を出す白い綿毛は、やがて糸へと紡がれ、暮らしの中に温もりを運びます。

■次候(8月28日〜9月1日頃)…天地始粛(てんちはじめてさむし)

ようやく酷暑が和らぎ、空気が少しずつ澄み始める頃。天地の気が落ち着き、自然が秋の気配をまといはじめます。

■末候(9月2日〜9月6日頃)…禾乃登(こくものすなわちみのる)

田んぼでは稲が実り、黄金色の穂が頭を垂れる頃。「禾」は、稲や麦、粟(あわ)など、穀物を総称する漢字です。

稲穂が風に揺れ、虫の音が夜に響き始めるこの時期。日本人はこうした自然のささやかな変化に耳を傾け、四季の移ろいに感謝しながら暮らしてきました。

処暑を感じる和歌|言葉に映る処暑の情景

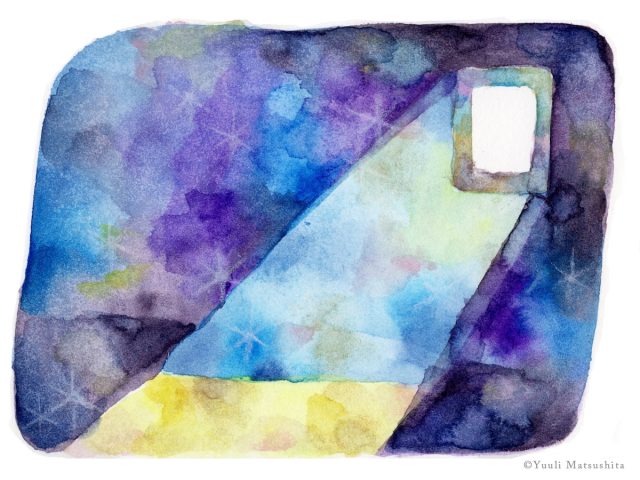

お盆も過ぎて、やっと少し暑さが和らいできた頃かと思います。皆様こんにちは、絵本作家のまつしたゆうりです。 今月ご紹介するのは、「嵐の夜に」なこの歌。

窓越しに 月おし照りて あしひきの あらし吹く夜は 君をしぞ思ふ

(詠み人知らず『万葉集』2679)

《訳》窓越しに月が照っている。山から嵐が吹く夜は、君のことだけを想う。

《詠み人》詠み人知らず。

「物に寄せて想いを述べる」というテーマの歌のひとつとして収められています。「嵐なのに月が出ているの?」と思うかもしれませんが、当時の「嵐」は「激しい風、山から吹く強い風」という意味だそう。

そろそろ台風の足音が聞こえるこの頃、嵐の夜はごうごうと鳴る風の音や気圧の影響もあるからか、不安になったり寂しくなったりする日もあるかと思います。そんな夜にこの歌をふっと思い出されると、少し心がぽわっと温かくなります。

「窓越しに」と言っているから、室内から外を眺めているのでしょう。「月おし照りて」という言葉から、明るく輝く満月に近い月が高く昇っている夜ではないかと。日没と同時に昇るのが満月。空の上の方まで昇る頃は、夜更けから夜中過ぎになるかと思います。

そんな草木も眠る時間に、激しい風の音を聞きながら起きている。それは不安で眠れないからかもしれないけれど、当時の「夜」という時間は、「愛する人と逢瀬をするため」のもの。特に月が出ている夜は、それを街灯代わりにして好きな人の家まで行ける特別な夜なんです。

当時は妻問婚だったので、女性の家に男性が夜に訪れるというのが習わし。この歌では相手のことを「君」と呼んでいるので、おそらく女性が詠んだのだと思われます(万葉歌で「君」というのはだいたいが女性から男性に呼びかける時の言葉)。

月が照っている夜は、本当なら会えるはず。でも嵐が来ていて会えない、その惜しい気持ちを詠んでいるんです……! と思いつつも、「あらし吹く夜は 君をしぞ思う」の部分にフォーカスすると、「いつもとは違う不安な時だから、君のことを思い出すんだ」という風にも取れます。

例えば、酷い台風の日、大きな地震が起こった時。パッと真っ先に思い浮かぶのは誰の顔でしょう? それは一番大切な人ではないでしょうか。

可愛いものを見つけた時、面白いことを発見した時。「シェアしたいな」と思い浮かべる友達の顔はたくさんあるかと思います。けれど悲しい時、不安な時。会いたくなる人は、それよりぐっと減るんじゃないでしょうか。そして災害など命が脅かされるような時は、心から大切に思うごくわずかな人しか思い浮かばないんだと思うのです。

「自分にとって大切な人は誰だろう?」「私は誰を大切にしたらいいんだろう?」そんな迷いの中に行ってしまったときは、この歌を思い出してみてください。

「嵐の夜に」あなたが思い出す人は、きっとあなたにとって掛け替えのない人なのですから。

(「処暑を感じる和歌」文/まつしたゆうり)

処暑に行われる行事とは?|地域に根ざす祈りと風習

処暑の時期、京都を中心とした近畿地方では「地蔵盆」が行われます。「地蔵盆」とは、8月(旧暦では7月)23、24日に行われる地蔵にまつわる行事のこと。

地区にもよりますが、数珠回しなどをし念仏を唱える風景は、今でも継承されています。お寺や地域で祀る地蔵尊に飾り付けやお供物をし、そこで子供たちが遊んだり、盆踊りをしたりするところもあるようです。

西陣では、「ふごおろし」という子供たちの福引の景品となるお菓子やおもちゃなどを乗せた「ふご(籠)」を家の2階からおろすという風習があります。

処暑に見頃を迎える花|夏から秋への彩りのバトン

花々は、季節の移ろいを静かに知らせてくれます。処暑には晩夏と初秋が交差する美しい花が咲き誇ります。目と心を癒す季節の花をご紹介します。

萩(はぎ)

秋の七草のひとつで、『万葉集』にも多く詠まれています。小さな赤紫の花を枝に無数につけ、風にそよぐ姿が涼やかです。秋のお彼岸に供える「おはぎ」は、この「萩」にちなんで名付けられたとされています。

夜顔(よるがお)

ヒルガオ科のつる性一年草。葉はハート形で、サツマイモの葉に似た大ぶりの形をしています。7月から9月にかけて、ラッパ状の白い花を咲かせ、夕方に開花して甘い芳香を放ち、朝にはしぼむ一夜限りの花です。別名「夜会草」ともいわれています。

参考:『日本大百科全書』(小学館)

処暑の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

夏の疲れを癒し、秋への準備を整えるために、処暑に旬を迎える食べ物を取り入れましょう。心と身体を整える、旬の味覚をご紹介します。

魚|秋刀魚(さんま)

「秋に獲れる刀のような魚」が名前の由来。DHAやEPAが豊富で、生活習慣病予防にも効果的。塩焼きや刺身、煮物にしても美味しい魚です。

野菜・果物|無花果(いちじく)

漢字の「無花果」は、外から花が見えず、果実の中で小花をつける性質に由来します。ジャムやコンポートにしても美味しい果物です。

京菓子|こぼれ萩

いにしえ人は四季折々の花を愛で、秋には萩を楽しんでいたそうです。「桜は舞い、萩はこぼれる」と謳われたことから、「こぼれ萩」という名称がついたといいます。

白餡を萩の色に染めた金団(きんとん)は、こぼれ咲く萩の儚さを映します。餡の柔らかさが、残暑の中にも秋の気配を感じさせます。

(写真提供/宝泉堂)

まとめ

処暑は、夏の終わりと秋の始まりをつなぐ静かな節目。暑さの中に潜む秋の気配に耳を澄ませば、自然と心が落ち着いてきます。七十二候の変化や旬の味覚に目を向けながら、暮らしに季節を取り入れてみてはいかがでしょうか。今ある日々の営みの中に、小さな秋の気配を見つけてみてください。

●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/

監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp

協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com

インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto

構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook