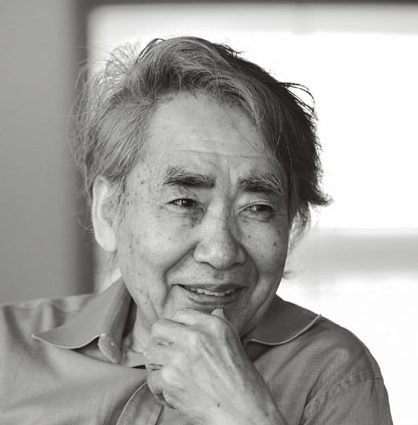

広田尚敬(鉄道写真家)

─米寿を迎えた「鉄道写真の神様」─

「流行り廃りではなく、若い人たちは自分がいいと思った瞬間を撮ってほしい」

──88歳で現役の鉄道写真家です。

「昨秋、米寿を記念して、大井川鐡道(静岡県)で一車両を借り切って盛大なイベントを催してもらいました。全国からレールファンが集まってくれて、楽しいひとときを過ごせました。今も撮影を続けています」

──東京・芝の生まれですね。

「5人兄弟の真ん中です。路面電車が家のすぐ近くを走っていて、赤ん坊の頃、どんなにぐずっていても、母がおんぶして電車を見せにいくと泣きやんだそうです。東海道本線も家から1kmくらいのところを通っていて、冬の朝など汽笛が聞こえてきました」

──父親は弁護士でした。

「東京弁護士会の副会長を務めていました。福島の尋常小学校卒業後すぐ丁稚小僧となり、その後も働きながら勉強を続けて司法試験に合格した努力の人で、尾久操車場で構内手をしたり、列車ボーイとして東北本線に乗務した経験があった。それで東京〜青森間の駅名をすべてそらんじていて、まだ幼い僕が明け方、父の蒲団にもぐりこむと、“今どこどこを走ってるよ”なんて言いながら抱いてゆすって、汽車の話をしてくれました。それを聞くのが無上の楽しみでした」

──初めて鉄道の写真を撮ったのは。

「中学3年、14歳のときです。父の持っていたベビーパールという小型軽量のカメラを借りて、兄弟や仲間と5人ほどで近所の田町電車区に出かけて、新型の湘南電車などを撮影しました。撮ったらたちまち虜になった。僕が一番年下で、運転台に座った記念写真も撮ってもらいました(笑)」

──早くに両親を亡くされたそうですね。

「僕が高校3年のとき父と母が相次いで亡くなり、銀行に勤務していた長兄が、残された弟妹の面倒を見てくれました。僕は高校を卒業したら写真学校に行きたいと考えていて、ある日長兄に相談したら“とんでもない、一般の大学を出て会社勤めをしろ”と。どういう理由かと尋ねると“俺が親戚から何を言われるか分からない”(笑)。親代わりとして、勝手なことはさせられないというわけです。その代わり、会社に入って1年経ったら何をやってもいい、と言われました」

──大学受験はすんなりいきましたか。

「写真学校は一般大学より入学試験が遅く、のんびり構えていたので、さあ大変。短期間ですが死に物狂いで勉強して、試験会場へ行った。すると、社会の選択科目の人文地理の問題に『次の語句を説明せよ。標準軌間、広軌、狭軌』とあった。当時、新幹線ができる前で社会問題になってましたから、そういう問題が出たんでしょう。“しめた、これだ”と思って、標準軌間とはこう、広軌はこう、軌間は1435mmですなんて、数字まで事細かに書いた。見事、合格です(笑)」

──大学生活はどうでしたか。

「少しは勉強もしましたが、鉄道写真に熱中していました。いつもバッグの中にカメラとフィルムを入れておいて、休講になると電車を撮りに行く。御茶ノ水駅でモハ90を見たとき、素晴らしいものができたと感動しましたね。それまで通勤電車は茶色だったんですけど、綺麗なオレンジ色になって列車が光って見えた。通勤電車が最新設備で、しかも華やかな色でデビューしたというのは、僕自身の中で衝撃的で、それこそ“戦後は終わった”という感じがしました。電車もよくなったなあ、社会もだんだんとよくなるぞと」

──新型車両に時代の変化を感じとった。

「電車に華やかな色をつけるというのは難しいんですよ。汚れますからね。その汚れがつかないような世の中になってきて、また、ちゃんと保持できる態勢が整ってきたということですよね。のちに、このころ洗剤のいいものができたということが分かって、得心しました。鉄道は鉄道だけで伸びてるんじゃなくて、周りの企業や国民生活の進歩とともに発展するわけですね」

──冬の北海道にも撮影に出かけた。

「卒業旅行です。皆にその話をしたら、“冬は暖かい九州へ行くのが普通だろう”と言われた。でも僕は、冬こそ北海道、夏は九州と考えた。そうすると、日本がより広く感じる。こんな暑いところも日本だ、こんな寒いところも日本だということで、体験の幅が広がる。それからもうひとつ、北海道は炭鉱が多いから、古い蒸気機関車が走っていた。そんな機関車にぜひ会いたい、写真を撮りたいというので冬の北海道を選んだのです。泊まるところは国鉄の寮。機関士さんが泊まる宿舎を国鉄の人が手配してくれて、割と楽に安く回れました。昔の人は親切ですね。後輩のレールファンのため、国鉄の人がそこまでやってくれた」

「頭をからっぽにして沿線を歩く。瞬時の決断が写真の極意です」

──大学卒業後は会社員となった。

「兄との約束を守って商社に入って、1年勤めてすぐ退職しフリーの写真家になりました。意気投合して一緒に辞めた若いデザイナーと組んでいろいろな写真を撮りましたが、先輩たちがやさしくて、僕が鉄道好きと知って、東急車両の撮影の仕事をやらないかとか、国鉄の仕事をしなさいとか、よく面倒を見てくれました。

当時はまだ鉄道写真という世界は確立されていません。国鉄の仕事では、最初ワンカット10円です。基準は、身分証明用の写真撮影料だったらしい。職員を“はい次、はい次”と流れ作業で撮影する証明写真です。こっちは“1日1本の特急列車を山の上から”というような依頼。夜行列車で現場に赴き朝から山に登って待機し、“あっ、きた”。撮影できるのは1枚か2枚です。下山してコーラ1本飲んだら35円。それでも嬉しいから一生懸命やりました(笑)」

──昭和43年に初めての個展を開きました。

「依頼された仕事をこなす一方で自分の作品を撮りためていて、個展を開きたいと思って銀座の富士フォトサロンに企画を持ち込んだのです。館長は富士フイルムの大場栄一さん。すごい眼力の持ち主でしたね。小さな写真を5〜6枚持っていっただけなのに、話をしたら即座に“やりましょう”と。

趣味写真というのは、アートとしてはなかなか認められないところがある。人間のマイナス部分とか死とか、そういうちょっと否定的な暗い部分を扱ったものが、アートとしては“よし”とされる傾向がある。趣味的なものは肯定のアート。僕の鉄道写真もその典型。それでも、きちんと評価してくれた。この写真展『蒸気機関車たち』には大勢のお客さんがつめかけ、大場さんも“サロン始まって以来だ”と喜んでくれた。これが、鉄道写真が世の中に市民権を得る契機となりました」

──写真絵本にも取り組んできました。

「子どもの頃に見ていた鉄道の絵本が、どうもぴんとこなかった。リアリティがないんですよね。そこで写真絵本を考案して出版社に提案した。今までにないものだから、出版社も最初は半信半疑でしたが、やってみたら爆発的に売れました。子どもたちはみんな“本物”を欲しがってたんですね。これも僕のライフワークで、今も続けています」

──写真を撮るとき大切にしているものは。

「頭の中でこういう写真を撮ってやろうとか、そういう事前の計画は持たないようにしています。で、沿線を歩く。そうすると、“あ、この風景、こういう時間だったらこういうの撮れるな”とかアイデアが浮かんでくる。風で機関車の煙が流れたり、飛んできた鳥の群れを取り込むとか、偶発的なことも結構多い。その偶然をいただくんです。目の前の光景をどうまとめて、画面をどう構成するか、瞬時に決断する。それが写真の極意です。頭はまっさらでないと駄目なんです」

──コンテストの審査員も長く務めています。

「カメラがデジタルになって、アマチュアの写真は格段に上手くなっています。撮ったらその場で確認できるから、露出の過不足とか、画面にどう列車を入れるかとか、すぐに修正できるわけですよ」

「フィルム時代は“撮る文化”。デジタル時代は“消す文化”です」

──機械式とデジタルでは撮影手法も違う。

「フィルムが高価で機械式カメラを使っていた時代は、1枚ずつ“一発必中”で撮っていました。デジタルは違います。シャッターを押すと、1秒間に数十枚の速さで写真が撮れてしまいます。わずかな列車の位置の違いの中から好みのコマを選べるのです。だから、デジタルでは“ともかく、たくさん撮れ”と指導します。適当なところから、ダダダと連写で撮影していく。撮ったらそれを見て、要らないものは自分で消すんです。フィルム時代は“撮る文化”でしたが、デジタルになったら“消す文化”です」

──いい写真とは。

「やっぱり流行り廃りじゃなくて、個性の光るものがいい。若い人たちは自分に備わっている感性を大切にして、自分が“いいな”と思った瞬間を撮ってほしいですね」

──子ども向けのマナー講座も開いています。

「いつも言っているのは、まず鉄道に迷惑をかけないことと、周りの人にも迷惑をかけないようにしようねと。僕たちが写真を撮りに行くのは、別の人たちが住んでいるところ。自分のエリアじゃない。他人の家を訪問するのと同じですから、マナーをしっかりしようねと、そんな話をします。

どうも最近、趣味そのものが目的になってる人が多くなっている気がします。そうじゃないんでね。一歩引いて見ると、目的というのはもっと別なところにあると思う。たとえば家族を大事にすることとか、いい人生を送るとか、いい社会をつくる。そっちが目的だと思うんですよ。趣味はそのひとつの手段。それをちゃんと弁(わきま)えていれば、場所とりで喧嘩したり、撮影のために勝手に木を切るような行為はなくなると思う。木だって近所の人が大事に育ててるものでしょうからね」

──健康のため心掛けていることは。

「とくに何もしていませんが、鉄道写真を撮る中で昔から歩いているから元気なんじゃないかと、最近思うようになりました。やはり人間、歩かなきゃいけない。机の前に座っているより、歩いていると脳の活性化もはかられる。いい撮影スポットを見つけられて、皆が“いい”と言ってくれるような写真を撮ってこられたのも、歩いていたから。皆さんも、歩いて実際の光景に接し、夢中で愉しんで撮ることで、自分の写真を深めることができると思います」

──デジタル本にも取り組んでいますね。

「若い編集者の力を借りて、一昨年から毎月1回、電子フォトブック『HIROTA SELECTION!』(※Kindleストアほかの各電子書店で発売中。https://bukatu.jp/hirota)を発行しています。今まで何十万、何百万枚撮ったか自分でも分からない。デジタル化はまだ1%もいってないでしょう。死ぬまで続けても終わらない(笑)」

──自身の最期は意識していますか。

「あんまり考えたことないです。ただ、周りの連中が死ぬのはちょっと厳しいんで、それは一生懸命フォローしたりしてますけどね。まだまだ死ぬ気がしないし、撮ることしか考えてない。“今度またオールドレンズ手に入れたけど、どこ行って撮ろうか”とかね」

──撮りたいものは、まだまだある。

「鉄道はどんどん新しいものが出てくるし、それに比例して自分の感性も深まっている。行けるところは全部行きたいですね。こうやって人生を振り返ると、“鉄道があってよかったなあ”と心の底から思いますね」

広田尚敬(ひろた・なおたか)

昭和10年、東京生まれ。幼少時より鉄道に興味を持ち、中央大学卒業後、会社員を経て1960年にフリーの写真家となる。日本の鉄道雑誌・書籍のほか、米国の鉄道雑誌「Trains」でも写真を発表し、鉄道撮影において高い評価を得た。著書は『ヨーロッパのSL』『Fの時代』『永遠の蒸気機関車』『撮った!国鉄全線二万三〇〇〇キロ』『電車の写真家』など150冊を超える。

※この記事は『サライ』本誌2024年4月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地 工)