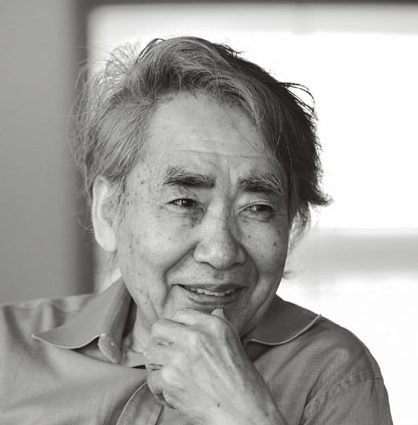

永田和宏(歌人、細胞生物学者)

─短歌と細胞生物学。異なるふたつの分野を歩むひとは妻を偲ぶ─

「あと10年は生きたい。その10年で、まだ描いていない妻を言葉として残したい」

──今年、奥さまの十三回忌です。

「妻の河野裕子が、乳がんで亡くなったのは、2010年8月12日のことです。64歳でした。乳がんが見つかってから亡くなるまでの10年は、妻にとっても、私たち家族にとっても、正直、厳しく辛い時間でしたし、時には激しく感情をぶつけ合いましたが、それでも私は、河野のことを忘れたことがありません。そして河野は、一途に私を愛してくれました」

──河野さんも永田さんも歌人です。

「河野に初めて会ったのは、京大内の会館で行なわれた、近隣の学生を集めての同人誌創刊のための歌会でした。私は京大短歌会に入っていました。京都女子大学生だった河野は、中学時代から短歌を始めており、すでに一部で注目を集めていました。この時の記憶は、お互い少しずつ違うのですが、白いブラウスを着て髪をリボンでまとめた河野は、いかにも繊細そうでした。そして可愛らしい少女でした。どちらも相手が生意気だと思い、かつ関心を持ったようです」

──それからずっとふたりの間には歌がある。

「付き合う前も、付き合いだしてからも、結婚してからも、いつも横に歌がありました。河野は、大学4回生の時に、短歌の芥川賞といわれる角川短歌賞を受賞します。戦後最年少の受賞でした。刺激的な存在でした。自分にとっていちばん気になる歌人、しかも最も信頼する歌人が、いつも横にいるのですから。河野と一緒になっていなくても、短歌は続けたかもしれませんが、ここまでのめり込んだかどうか。歌人として、河野と会ったことがいちばん大きかった」

──おふたりで歌を贈りあっていますね。

「相聞歌といい、相手への愛情を歌にします。歌人同士が夫婦になるケースは、他にもありますが、私たちが少し違っていたのは、結婚してもなお、お互いのことを歌にし続けていたことです。一度、ふたりの相聞歌集(『たとへば君』)を作った時に、数を数えたのですが、河野は500首、私は450の恋歌を作っていました。河野が亡くなったあとも、500首は詠んだでしょうか」

──仲がよろしかったのですね。

「いつも穏やかに笑い合っていたわけではありません。むしろ、激しい関係だったんじゃないかなあ」

──どういうことでしょう。

「大学院に落ちた私は、森永乳業の中央研究所で働き始めます。妻の河野を伴っての東京生活でした。そこで“バイオをやれ”といわれましてね、実験経験も皆無のところから、見様見真似で研究を始めました。なにしろ、顕微鏡の焦点の合わせかたもわからなかった。そんななかで、サイエンスの面白さを初めて知ることになるわけです。そこで、京都に戻り、京都大学結核胸部疾患研究所(現・医生物学研究所)研修員として働き始めます。大きな決断でした。研修員なので無給。しかも3歳の息子と1歳の娘を抱えていました。そこで、自分が高校時代に通っていた塾で教えながら収入を得ました。しかもこの頃、短歌の評論の仕事も多く舞い込んできました」

──研究、塾、短歌……時間が足りません。

「ええ、だから揉めるのです。向こうも歌人として短歌を発表する。子育てもある。こっちは夜中の1時まで研究室にいて、それから帰宅して一緒に夕食。それから小さな掘り炬燵で、向かい合って短歌を作り始める。睡眠を削っていました。とにかく眠かった。その時の思いを歌にしたのがこの歌です。

〈ねむいねむい廊下がねむい風がねむいねむいねむいと肺がつぶやく〉

1分が貴重なので、子どもが泣いても、どちらも相手がいけばいいと思って立たない。時間の奪い合い、意地の張り合いです。どちらかが醤油差しを放り投げつけ、壁に醤油がかかったこともありました」

── 修羅場です。

「ところが不思議なことに、お互いの信頼も愛情も変わらなかった。例えば1週間、喧嘩をして口をきかないこともあったのですが、そんな最中でも、食卓の上に、朝食と一緒に歌が置いてある。河野は、“依頼された数の10倍の歌を作る”と公言していましたが、実際、毎回たくさんの歌を詠みました。それをまず私に見せるのです。私はそこに○や△の記号を書き込んでいく。河野は決まって、私の○を採用していました。私もまた、河野に真っ先に歌を見せていました。お互いに、歌に本気でした。お互いに尊敬しているから、気兼ねせずに何でもいえたのでしょう。だから激しく言い合うことも多かったのですが。河野とは、いつも本気でした」

──研究者と歌人、二足のわらじです。

「このことは、本当に長い間、私を悩ませました。日本には、この道一筋という美学があります。科学者が本業なんだから、歌を趣味にすればいい、と周囲からもいわれましたが、歌も真剣でした。隣に歌に心血を注いでいる河野がいるのです。歌人としても評価され、いくつもの賞を受賞していました。同じ歌人として、いい加減でいたくなかった。一方で、才能がある科学者でも、没頭したからといって結果が残せるわけではない。才能の及ばない自分が、二足のわらじで彼らに敵うのか。自分はどちらも中途半端で、どちらも本気になっていないんじゃないか。ずっとピリピリしていましたね。39歳で京大の教授となり、学生や院生の指導にも当たるようになるのですが、私の前では、文学の『ぶの字』すら言えないようなオーラが出ていたようです」

「私が生きることは、私の中にいる妻を生かす唯一の方法だと思うのです」

──どう乗り越えたのですか。

「しばらく、“科学も歌も、誰もやっていないことを見つけるという点で同じですね” とインタビューで答えていました。それを口にすると、取材者は満足してくれました。でもそう言っていただけで、自分の中では納得していなかった。55歳を過ぎたあたりからでしょうか。宮中歌会始 詠進歌選者(きゅうちゅううたかいはじめ・えいしんかせんしゃ)に選ばれたり、迢空賞(ちょうくうしょう)を受賞したり、歌人としても評価されるようになり、自分のやってきたことは間違ってなかったと思えたのでしょう」

──ふたつでいい、と確信されたのですね。

「科学と短歌、このふたつはまったく違います。科学はロジカル(論理的)ですが、短歌は理屈では作れません。本来、このふたつは関係ないのですが、私は、そのふたつを行ったり来たりしながら、どちらも手を抜かずに、何十年もやってきた。そのことに意味があるんじゃないかと思えたのです」

──短歌と科学のふたつに全力を傾けた。

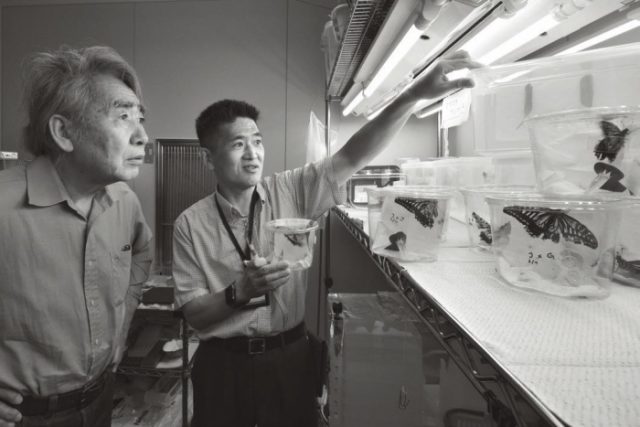

「私たちは細胞の集合体ですが、細胞は膜によって囲まれています。この膜が不思議なのです。閉じつつ開いている。膜に穴が開くと、その細胞は死んでしまうのですが、完全に閉じきっていると、周囲から何も入ってこなくなり、やはり死んでしまう。国境だってそうです。壁を作って、人や情報を完全に遮断してしまったら、その国は終わってしまうでしょう。短歌と科学は、私の中では、膜で遮られているのかもしれません。異なる存在だけれど、行き来がある。このふたつがあってこその私なのです。どちらも全力でやってきたお陰で、今では “人の2倍の人生を生きてきた” と胸を張っていえます。もちろん、苦しみも2倍でしたが、楽しみも2倍ですから」

──ふたつをどう切り替えるのですか。

「短歌を作ろうと思っても、なかなかすぐに頭は切り替わりません。頭を遊ばせるといいますか、日常の埃を落とすことから始めます。だいたい、最初にポッと頭に浮かぶ言葉は、出来合いの言葉、紋切り型の常套句(じょうとうく)です。そういった言い古された言葉から離れて、自分だけの捉え方をしなければなりません。時間をかけて、短歌の頭になってくると、日常生活で見逃していたようなことが見えてくる。それを言葉として刻んでいきます。歌人の目で世間を見ることで、少しは人生が豊かになっているかもしれませんね」

──その傍に、常に河野裕子さんがいた。

「私は生みの母を3歳の時に亡くしています。結核だった母とは離れて暮らしていて、顔も覚えていません。河野はそんな私を “この人は全身かけて愛されたことがない人だ” と思ったそうです。ドーナツのように真ん中がない。だから “自分のすべての愛情をかけようと思った” と。“この人はひとりで生きていけないから、私が先に死ぬわけにはいかない” といっていたのに……」

──河野さんのことを何冊も本にしています。

「亡くなった人は、生きている人の記憶の中でしか生きられません。息子(永田淳)も娘(永田紅)も歌人として、母のことを詠み続けてくれるかもしれませんが、しかし河野裕子のことをいちばん知っているのは私です。だから、少しでも長生きしたい。それが河野裕子という人間を生かしておく方法だと思っているんです」

きみに逢う以前のぼくに遭いたくて海へのバスに揺られていたり

──語り続けることで、生かし続ける。

「10年におよぶ乳がんの闘病生活を中心にした本を書きました(『歌に私は泣くだらう』)。河野の実家から発見された彼女の日記をもとに、出会った頃を中心にした本も作りました(『あの胸が岬のように遠かった』)。でも、まだその間に挟まれた河野を描ききっていない。だから、“あと10年は最低でも生きたい” といっているんです。その10年で、まだ描いていない河野を言葉として残したい」

──ご自宅には仏壇がありませんでした。

「写真は飾っていますが、その写真に手を合わせることもしません。それは彼女を遠くにやってしまうことだから。でも最近、お墓を衝動買いしたんです。京都の『哲学の道』の近くに、法然院という古刹があるのですが、ふたりのデートコースでした。たまたま、そのお寺を訪ねてみると、墓じまいをしていました。聞くと、歌人の川田順さんのお墓だという。ふたりとも好きだった歌人が眠っていた場所なら、河野も寂しくないんじゃないか。そう思ったんです。十三回忌を機に、河野を墓に納めます。傍らには、河野と私の歌が、歌碑として立ちます」

──どんな歌ですか。

「私の歌は決めています。

〈きみに逢う以前のぼくに遭いたくて 海へのバスに揺られていたり〉

河野との生活が幸せだからこそ、ふとあの頃の、まだ何ものでもない、寂しい自分に逢いたくなる。そんな歌です。

〈たとへば君ガサッと落葉すくふやうに 私をさらつて行つてはくれぬか〉

河野の歌は、本当はこれにしたいのだけれど、自筆のものが見つからなくて。結婚前、私と付き合っていた当時、20代の歌です。この頃、河野は私ともうひとりの思い人との間で揺れていて、思い詰めるあまり、目の前で倒れてしまったこともありました。さらって行ってほしいのはどちらだったか。本当に自分で良かったのか、自分が相応しかったのか、ということは、今でも思うことですが、私が河野を思い続けたという事実は変わりありません。河野もまた、私のことを全力で愛してくれました。あれほど一途に人を思えるのか、というほど」

──素敵な結婚生活ですね。

「幸せな38年間でした。河野との出会いから含めれば43年、歌人としても夫としても、私は至福の時を過ごしました。でも本当は、今の自分を河野に見てほしい。ひとりでも健気に生きていることを褒めてほしい。叶わないことですが」

永田和宏(ながた・かずひろ)

昭和22年、滋賀県生まれ。歌人、細胞生物学者。京都大学理学部物理学科卒業。京都大学再生医科学研究所教授などを経て、令和2年よりJT生命誌研究館館長。京都大学名誉教授。京都産業大学名誉教授。元日本細胞生物学会会長。宮中歌会始詠進歌選者、朝日歌壇選者を務める。短歌結社「塔とう」前主宰。読売文学賞、迢空賞など受賞多数。歌人・河野裕子と昭和47年に結婚。著書に『あの胸が岬のように遠かった』(新潮社)など。

※この記事は『サライ』本誌2022年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工)