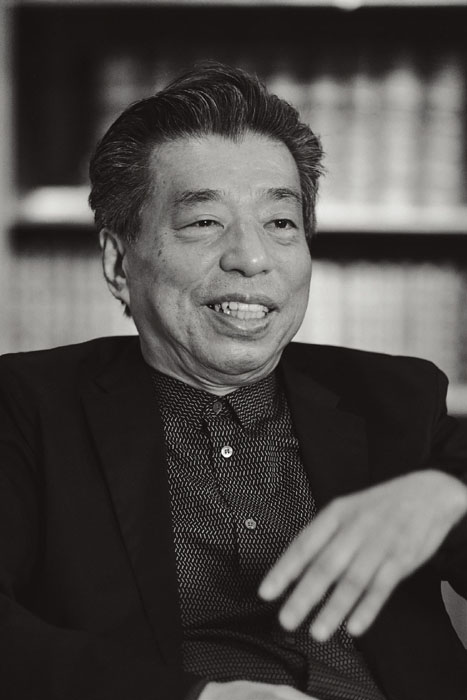

鹿島 茂(フランス文学者)

─19世紀フランス、消えゆく時代の記憶をたどり古書をひもとく─

「古書コレクターは世界中にライバルがいる。勝つには長生きするほかない」

── 凄まじい古書コレクションですね。

「よく“何万冊お持ちですか?”と聞かれるんですが、本が溢れかえっていて、本人もわかっていない。いくつか貴重な古書は、美術館などに預かってもらっています。まだユーロが導入される前、1フランが15〜25円の時代にフランスで買ったものが多いのですが、いい時代でした。日本円に対するお金の価値でいうと、現在の6分の1から7分の1です。オークションで絵入り新聞50年分を落札して日本に送ってもらったら、“2トンあるから通関手続きをしろ”と通知が来ました。木箱解体用のトンカチとバールを手に、横浜港まで本を受け取りに行きました」

──なぜ、そこまで古書を集めるのですか。

「早くからコレクターになったわけではないんです。32、3歳の時に、フランスの近代史家ルイ・シュヴァリエの『歓楽と犯罪のモンマルトル』を訳したのがきっかけです。ぼくは完璧主義者なところがあって、本に書かれているこの時代の風俗や習慣を突き止めたくなる。登場する固有名詞の意味もきちんと調べたいし、当時のカフェの様子やキャバレーの場所も知りたい。神田神保町(東京)の古書街にある『田村書店』に立ち寄ったところ、そこで19世紀のフランスの本に出会ってしまった」

──何という本ですか。

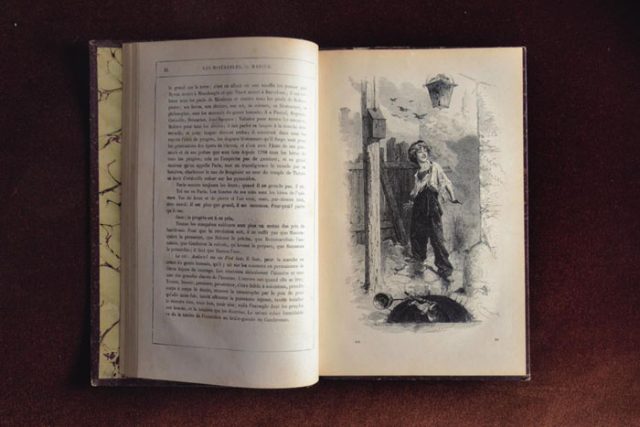

「『パリの悪魔』という題名の雑文集です。バルザックをはじめとする何人もの作家たちに、当時のパリの風俗をルポルタージュ風に描かせていました。木口木版画の挿絵も美しく、たちまち魅了されました。鮫肌のように表面が粒々になったシャグラン革で装幀されていて、その深緑色の革の手触りも良かった。ヨーロッパではつい最近まで、本は仮綴じのまま出版され、購入した蔵書家が各自の好みで革や布で装幀していました。なので一冊ごとに、装幀が異なるのです。同じ本でも装幀によって古書の値段が変わります。この時の『パリの悪魔』の値段は15万円。ほぼぼくのひと月分の給与です。もちろん買えませんでした。でも、この時の出会いがその後を決めてしまったんでしょう。ほどなくして、フランスのパリに在学研修で行くことになり、金もないのに買いまくったというわけです」

──古書集めが始まった。

「実はフランスでは、古書集めは難しくない。フランスの新刊在庫目録を見ると、100年前の本が掲載されているんです。日本と違って、売れ残った書籍を細断処分しないから、そのまま残っている。19世紀の本も在庫があるかぎり、新刊という扱いなんです」

──まだ注文できるのですか。

「そう。驚くことに、注文すると、19世紀の本が新刊本として届くんです。昔の本だから安い。当時の値段のままだから。それで面白そうな19世紀の新刊本を片っ端から買っていったんです。そうすると、やはり古書にも目が行くようになります。こちらは安くない」

──お財布的には大変です。

「自慢することじゃないけど、一時、典型的な多重債務者でした。古書の衝動買いを続けていったせいで、各銀行のローンカードやクレジットカードが10枚以上、財布に収まっていましたから。当時はバブルだったので、ぼくにもたやすくお金を貸してくれたんです。で、こっちはいい気になって借りる。総額は恥ずかしくて言えません。でもいくつかいいことがあって、お金を返さなくちゃいけないから、物を書くようになったんです。もし、ぼくがお金持ちだったら、きっと何も書かなかっただろうと思います。コレクションしているほうが快楽的ですから。貧乏コレクターだったからこそ、必死に物を書いたし、大学で教えたりもしたんです」

──本を買うために、本を書く。

「本を書くには、結局、いろいろと調べなくちゃいけなくて、また本を買ってしまう。悪循環ですね」

──どんな本を集めているのですか。

「ぼくが気になるのは、“消えてゆくもの”です。例えば、新宿や渋谷の街を思い浮かべてください。久しぶりに行くと、いろいろな建物が建て替わっています。昭和の渋谷の中心は百軒店で、あそこには映画館が3軒もあって、ストリップ小屋も存在した。でも建物がなくなってしまうと、その時代の記憶も消えてしまう。19世紀から20世紀のフランスは、モダンという概念が出てきて、美学の価値観の転換がおこります。19世紀のフランスの風俗から“消えてゆくもの”を古書で知ることは、こうした時代を捉えることでもあるのです。特に参考になるのは、文学書よりも、当時の旅行ガイドブックや絵入り新聞です」

──初版本が高額で取引されると伺いました。

「初版本を狙って集めることはありません。ぼくが関心を持つのは、当時の風俗。中でも挿絵は重要な情報で、絵を見ると当時の状況や物の細部がよくわかる。こうした挿絵は、初版にはほとんどなく、再編集された2版や3版に載ります」

「家にはまったく本がなかった。だから書店に通い詰めた」

──小さい頃から本好きだったんでしょうね。

「意外に思われるかもしれないけど、家にはまったく本がなかったんです。家は酒屋でした。代々商人の家です。父が日本経済新聞をとっていたので、その最後の紙面の『私の履歴書』を読んでいました。鉄鋼王と称された大谷米太郎とか、元首相の田中角栄とか、彼らの人生が興味深くてね。今も、経営者をテーマにした本を書くのは、その時の名残かもしれない」

──本はないけど、活字は好きだった。

「活字中毒であったのは、そうかもしれないな。家の隣が本屋で、本屋といっても雑誌しか置いていない店だったんですけど、小学生の頃は、そこに行っては店の雑誌を立ち読みしていました」

──どんな雑誌ですか。

「そこにあるものは全部。漫画雑誌を読むのは当然で、『ベースボールマガジン』や『ザ・リング』といったスポーツ系に『スクリーン』や『映画の友』といった映画系。『主婦の友』や『主婦と生活』も読みましたよ。主婦向け雑誌には身の上相談が載っているのですが、これがなかなかエッチでね。『平凡』や『明星』といった芸能系も欠かしませんでした。いっとき、“昔の芸能人のスキャンダルに日本一詳しい物書き”って自称してたんだけど、そりゃそうですよね。あらゆる雑誌に目を通していたんだから」

──文字通り、あらゆる雑誌ですね。

「小学校高学年の頃だったか、読書感想文の宿題が出ましてね。さっきも言ったように、家に本がない。叔父が購読していた『航空情報』という専門誌に、ロケット王と呼ばれたフォン・ブラウン博士の伝記が載っていたので、それを読んで感想文を書いたんです。そしたら先生に“こんなの、感想文じゃない!”と怒られて。そうですよね、雑誌の記事を基にして書いたんだから。この話には続きがあって、中学生の時に、また読書感想文の宿題が出たんです。仕方がないから、隣町の本屋まで本を買いに行った」

──本との出会いですね?

「そこの本屋のおやじさんが商売上手なのか、それとも教育熱心なのか、“どんな本がいいか”と尋ねたら、“今度、文学全集の刊行が始まるから、それを読みなさい”と言ってきた。筑摩書房の『現代文学体系』全69巻でした。毎月配本される文学全集です。今まで、文学作品を読んだことがなかったから、これが読むと面白い。雑誌の立ち読みのお陰で、活字を読むスピードが身についているから、読むのが速いんです。全集に載っている作品を、片っ端から読みました」

──文学少年の誕生です。

「高校生になっても続きました。図書館に行き、そこにある各社の文学全集を読破しました。たしか3社の世界文学全集があったのかな? 日本の文学全集だけでなく、世界の文学全集を読み始めたのもこの頃です。フランスの大河小説『チボー家の人々』やトルストイ、ロマン・ロランの『ジャン・クリストフ』。こうした名作に高校時代に出会ったのです。

読んでいた全集の中に、サルトルの『嘔吐』が入っていました。『嘔吐』に、毎日決まった時間に図書館に来て、アルファベット順に本を読んでいく独学の男が登場します。その気持ちがわかりました。ぼくも似たようなもので、図書館の棚の本や文学全集を順番に読んでいました。当然、中には面白くない作品があるのだけれど、それだけを飛ばして進むのが気持ち悪い。例えば今これを読んでいる人の中に、『サライ』を創刊号から保管している人がいるかもしれないけど、数冊でも抜けていたら嫌だろうと思うんです」

「ひとつでは分からないことも、網羅すると見えてくることがある」

──コレクター的発想ですね。

「そう考えると、一種のコレクター癖なんでしょうね。文学全集のリストから、“これは読んだ”と消していくのが快感でしたから。映画も好きで、中学から観始めたけど、好きな映画を何度も観直すということはしません。同じ時間を費やすなら、別の作品を観たい。読んだリスト、観たリストが長くなるほうが嬉しいわけです。18世紀末のフランスでは、ディドロやダランベールが20年以上かけて『百科全書』という大規模な百科事典全28巻を完成させました。知識を網羅しています。ディドロらを百科全書派といいますが、彼らに非常に親近感を感じます。網羅する、というのがいいですね」

──ご家族のご理解は?

「もちろん、妻も3人の子も、内心いろいろと思うところはあると思いますよ。子どもが小さい時分は、家族旅行をしても行き先が古書店でしたから。ただイラストレーターをやっている妻(岸リューリ)が絵本にはまりまして。絵本の蒐集家でもあるんです。だから理解がある。たいへんなのは古書の管理です」

──保管が大変そうです。

「私の蒐集している古書は、革の装幀本が大半です。革ですからね、乾燥するとひびが入る。だから一冊ずつ、油を塗り込むんです。これが、なかなか手が掛かります」

──それでも集める。

「ひとつだけではわからないことでも、たくさん集めたり、網羅したりすると見えてくることがあります。新しい価値が発見できるんですね。ぼくがやってきたこと、これからもやりたいことは、人々が気づいていないことの中に価値を見いだすことです。ぼくが集めているのは、19世紀のフランスの本ですが、そうすると、この時代の視点でものを見ることができるようになる。19世紀のフランス人が、現在の渋谷を見たら何と思うか、とかね。古書を浴びるように読んだことで、間違いなく、ものの見方が多様になりました」

──コレクターとしての今後の目標は。

「古書コレクターは不思議な世界で、ライバルが世界中にいるんですね。ライバルに勝つには、極論をいえば、長生きするしかありません。亡くなれば、遺品オークションで市場に出ますから。ヨーロッパでは遺品オークションが盛んで、美術品だけでなく、蔵書や家具にいたるまで、すべて売りに出すんです。ぼくの場合ですか? ぼくがいなくなったあとも、『鹿島文庫』として残してくれれば、嬉しいですが、オークションに出して市場に還元するのもありかと思います」

鹿島 茂(かしま・しげる)

昭和24年、神奈川県生まれ。フランス文学者、評論家、元明治大学教授。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学。古書コレクターとしても知られる。平成29年、書評サイト「ALL REVIEWS」を開設。著書に『子供より古書が大事と思いたい』(講談社エッセイ賞)、『パリ風俗』(読売文学賞)など多数。近著に『神田神保町書肆街考』『嫌われ者リーダーの栄光』など。

※この記事は『サライ』本誌2023年4月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工)