取材・文/鳥海美奈子

左から。「北海道らしいワイン」を目指す、契約農家のぶどうを使用した「ノラポン・ブラン」2400円。農楽蔵のワインの理想のスタイルを表現する「ノラ・ルージュ・ゼロ」と「ノラ・ブラン」3500円。試験的に、自由奔放に造る「ノラケン」は毎年、造りを変える。

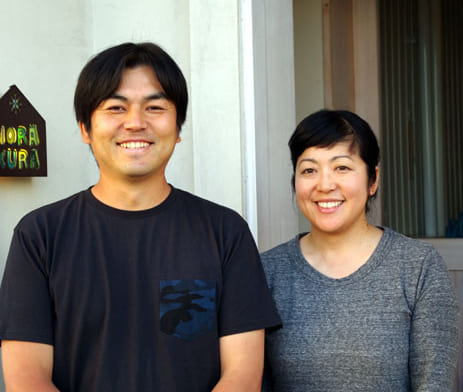

身体になんの違和感もなく、するりと喉から胃腑へと滑り落ちていく。農楽蔵(のらくら)のワインの印象はいつもそれに貫かれる。そして作り手である佐々木賢・佳津子夫妻と会うと、ふたりのなかに漂う空気感が、ワインと似たものであることに気づく。無理なく、自然体で、互いに信頼感を築いている。

ふたりはともにフランス・ブルゴーニュで醸造学を収めたワイン造りのプロであり、同士であり、そして人生哲学を共有するパートナーでもある。

佐々木賢・佳津子夫妻。自分たちの哲学を持つふたりの会話はいつも穏やかさに満ちている。

誰もが目を惹かれるのは、「農楽蔵」というさまざまな印象を想起させるそのドメーヌ名だろう。「農楽」には、「野良仕事」「農は楽しい」「どこにも属さず、自分たちの理想を追い続ける」という意味が込められている。

「自然の摂理にのっとって暮らし、自分たちが納得いくワインを造りながら、身の丈にあった収入を得つつ、最大限の幸福を感じて生きる。そうありたいと思っています。ワインは自然の産物です。もしまったくぶどうが採れなくて、その年の収入がゼロになったとしても生活していけるような循環型の暮らしができれば、と。参考にするのはパーマカルチャーです」と、ふたりは話す。

まず「農楽」という屋号をつくり、ワイナリー名をどうしようかと考えて、それに「蔵」を付けた。

1970年代にオーストラリアで誕生したパーマカルチャーは、永続性の「パーマネント」と農業の「アグリカルチャー」、さらには文化「カルチャー」などを組み合わせた造語だ。永続的な農業をしながら、多様で無限な命が共生する自然とともに暮らす。それにより自らを知り、自らを形成し、際限のない欲望を制御しながら、自由を実践して生きること。そして自己を越えた存在と一体化を図ること。パーマカルチャーとは一般的に、そう定義されている。

「僕がシャンパーニュで研修していた時に、フランス人の同僚に教えてもらったのが最初です。自分のやりたいことがすべて詰まっていて、かつ効率的に行う方法だと感じて、目からうろこだった覚えがあります。ただ今の自分にとってパーマカルチャーはひとつの方法論で、人生哲学や思想は、過去に出会った人たちや本から影響受けて、ゆっくり築き上げられたものだと思っています」(賢さん)。

■自然な暮らしぶりがワインの味にも出る

農楽蔵の畑は、北海道北斗市文月地区の南向き斜面に広がっている。5haあるうち、ぶどうの木が植樹されるのは2.5ha。ぶどうが植わっていない土地には、やがて家と醸造所を建てたいと考えている。

そこにぶどうだけでなく野菜や果樹も栽培し、鶏や羊、山羊などの動物も飼う。あまった野菜やワインを醸造したあとのぶどうの搾りかすを餌として動物に与え、畑に肥料が必要ならその糞を使う。原木しいたけも育てたい。梅干や漬物、味噌も自分たちで作りたいと、未来への想いは尽きせずあふれ出てくる。

「もちろん、貨幣からすべて逃れることは無理です。でも自分たちで作れるものは作り、作れないものは、物々交換することができれば、と。まだまだ実践できていませんけれど。でも、今も近くのあかり牧場に養豚の餌としてぶどうの搾りカスを渡して、代わりに豚の足をもらい、自分たちで生ハムを作っています。チーズやパンは隣町の七飯町にある、山羊や羊を放牧している山田農場チーズ工房から仕入れる。そういう暮らしは僕にとっては単にイデオロギーではなく、生産に関わる行為そのものが純粋に楽しいんですよ。デパートで買い物する時間よりも、ずっと面白い」(賢さん)

では、そのような生活のなかでワイン造りはどう位置づけられるのか。

「さまざまな動植物がともに生きる多様性に満ちた環境のなかで育つと、野菜や果樹はより生命力に満ちたものになると考えています。ぶどうもそのひとつです。ワインは、そんな私たちの暮らしでできたものを、皆さんにおすそ分けするといったイメージですね」(佳津子さん)

たとえば、賢さんが最初に憧れたというロワールのヴァン・ナチュールの生産者、ラ・フェルム・ド・ラ・サンソニエールの当主マルク・アンジェリ。彼は放し飼いで鶏や牛、馬を飼い、小麦やひまわり、林檎やオリーブを育て、蜂蜜を自家採取する。「フェルム」とは農園の意味であり、ワイン造りはその暮らしの一環のなかにある。研修をしたという同じくロワールのミッシェル・オジェも、自然と調和した暮らしを実践している。

「まず生活ありき、だと思います。その暮らしぶりがワインの味にも出てしまうのではないか。ヴァン・ナチュールとひと口に言っても、うわべだけでやっている人もたくさんいます。でもそれは、うわべの味にしかならないのではないでしょうか」(賢さん)

■ブルゴーニュでの探求の日々

佐々木賢さんは、北海道室蘭市に生を受けた。父の転勤で、小学校から高校までを千葉で育つ。大学受験の浪人中、図書館で勉強していた時にワインに関する本を読み、興味を持つ。それなら、モチベーションが上がらなかった日本の大学への進学を止めて、フランスに行こうと決意。ブルゴーニュワインの中心地であるボーヌの醸造学校で学んだあと一度、日本へと戻った。そして3年間、山梨のルミエールで働いていた時にヴァン・ナチュールのワインと出会う。

「ナチュラルなワインは香りがくさいものが多い、と言われていたけれど、飲むと案外、美味しいと感じたんです。たとえばフランスでは、AOCによりワインのクラスわけがはっきりされています。でも、高品質のワインとはなんなのか。そこには定義がないのではないかと感じるようになりました」

この頃、将来は自らの出生地である北海道でワイナリーを起こそうと決意。再びフランスに戻り、ビオディナミやヴァン・ナチュールについて学ぼうとアルザスのクリスチャン・ビネールやシャンパーニュのレクラパールなどで研修を重ねた。

一方の佳津子さんは、埼玉県北部にある幸手市に生まれた。実家は建設関係の自営業で、長姉、次姉、兄、佳津子さんと弟という5人兄弟である。農楽蔵の印象的なラベルを描いているのは、絵本作家でもあるこの次姉夫妻だ。

「幼い頃は夜、職人さんたちが家に来て、食事やお酒を飲むのはよくある光景でした。とにかくものすごい飲むんですね。母たちが山ほど料理を作り、それを次々と出す。その手伝いもしていました。その影響で、お酒はみんなで愉しく飲むものという良いイメージはついたと思います。兼業農家でもあったので、米や野菜も家で栽培していましたね。田舎だから梅干や漬物なども手作りで、足りないものは親戚からもらったりと、ほとんど物を買ったことのない生活だった。小さい時は薪でお風呂を炊いてましたしね。循環型の暮らしは抵抗ないというか、それがむしろ私にとっては自然なんです」

発酵学に興味を持ち、東京農業大学農学部醸造学科を卒業したあと、兵庫県の神戸ワイナリーで醸造担当として働く。日本酒や地ビールは当時、女性の醸造家にとって就職先がなかったことから、ワインの世界へと足を踏み入れたのだ。

「その後、ブルゴーニュに行ったのは、当時はワイン造りの疑問に答えてくれる人が周囲に誰もいなかったから。それなら現地のフランスに行ってしまったほうが早いのではないかと思った」

ブルゴーニュ大学へと進学し、超難関のフランス国家認定醸造技師(DNO)習得のために勉学漬けの日々を送る。そんな賢さんと佳津子さんがフランスで出逢ったのは2006年のことだった。

「同じく醸造学を学んでいる日本人は、将来はフランスで働きたいと考える人がほとんどでした。日本に戻り、ワインを造りたいと考えている人は少なかったこともあり、話があって、よく飲むようになったんです」(賢さん)

ブルゴーニュの中心都市ディジョンでふたりは家を借りて、一緒に住み始めた。さまざまな生産者を訪問しては購入したワインを、友人などとともに試飲する日々。

「私はご飯を作り、洗濯をする以外はとにかく勉強、勉強でした。それでも進学できなくて、1年留年したんです」

「彼女は勉強がハードで。僕は日々、飲んでばかりいましたけど(笑)」

「でも、開けたワインはもちろんテイスティングしましたよ。あの頃、多くのワインを試飲する機会を得たことは大きかったと思います」。そう話し、ふたりは笑った。

■道南のテロワール

夢を叶え、北海道北斗市の畑にぶどうを植樹したのは2011年のこと。自分たちの畑から、初めてぶどうを収穫したのは2015年である。畑の背後には、ジュラ紀石灰岩の峩朗(がろう)鉱山が聳える。

ここに決めた理由は、畑が南東向きであることや気象データなどを総合的に鑑みてのことだが、峩朗鉱山が近いのも理由のひとつだった。

4月、畑でぶどうの木の剪定をする。北海道の多くは雪が降る前の11月頃に剪定をしなければならないが、他地域より積雪が少ない道南の北斗市では、春にできるのも魅力だ。

農楽蔵の畑の平均積雪は60~70cm。雪に耐えられるよう主枝の高さは80cmとやや高めに仕立てる。

峩朗鉱山から運んできた白い石灰岩。これを畑に撒く。

火山性土壌の畑に、この峩朗鉱山から持ってきた石灰岩を撒く。道南のテロワールを表現する限り、他地域のものを畑には入れたくない。ブルゴーニュワインが偉大といわれる理由のひとつは、この石灰岩土壌を持つためだ。石灰岩は、ぶどうにミネラル感を与えると考えられている。

その畑の草は必要以上に刈らず、施肥も樹勢の弱いところに最低限行うのみ。ワインになった時の味わいをイメージし、シャルドネの畑にはピノ・グリとリースリングをほんの少し混植している。道南に位置する北斗市は夏は暑すぎず、秋が長いので、ゆっくりとぶどうの成熟を待つことができる。その気候のもと育てるシャルドネは、適熟よりも完熟気味を目指していく。できるだけ遅く収穫することで、果実の芳醇さを求める。

一方のピノ・ノワールにはシラーを混植している。新しく借りた1haの畑にはソーヴィニヨン・グリに加えて、サバニャンも植える予定だ。

■ぶどう品種を書かない理由

農楽蔵の自家農園のワインの特徴は無化学農薬、無化学肥料のぶどう栽培、野生酵母による発酵、ごく微量のSO2(亜硫酸塩)か、あるいは無添加という点にある。SO2無添加を実現するためには、病害虫の出づらい畑づくりが肝要だ。畑のみならず、醸造においても作業をより丁寧に、より精確に行う必要がある。

その農楽蔵のワインには、ぶどう品種が書かれていない。先入観なしに、ワインを飲んで欲しい。そしてどう感じたかを、聞きたい。それが佐々木夫妻の想いだ。

歴史ある函館元町にあるカーヴは、街並みに合うよう和洋折衷の「蔵」をモチーフにする。

「ワインの味は、ぶどう品種だけで決まるわけではありません。テロワールに対して生産者がどう向き合うかによって変わります。だから、このぶどう品種の味はこうだ、という思い込みは捨てて欲しい。それにシャルドネと書くと、必然的に全世界のシャルドネと戦わなければならなくなる。そういう比較は望んでいないんです。私たちは、ブルゴーニュのようなシャルドネやピノ・ノワールを日本の北海道の地で目指すつもりはまったくないですし、テロワールが異なれば、違ったタイプのワインになるのはむしろ自然なことです」(佳津子さん)

「ワインにはグラン・クリュなどのヒエラルキーがあって、それに対するアンチの人たちもいます。僕は別にヒエラルキーがあってもいいと思いますし、SO2も、入っていても入っていなくてもいい。それぞれの生産者が好きなようにやればいいことです。フランスワインらしいとか、日本ワインらしいとか、あるいはワインの色が薄いか濃いか、アルコール度数がどれくらいかという社会的評価や常識も、僕たちには関係ない。ただ自分たちが感じるワインの本質を表現し、やりたいことをやっていく。それだけです」(賢さん)

無理をせず、いまの自分たちのワイン造りの状況を冷静に捉え、ぶどうを育て、そしてワインの発酵や熟成も導いていく。本来、DNOを修めた佳津子さんは、醸造テクニックを使おうと思えばあらゆる手段を使える。しかし、「農楽蔵のワインにそれは必要ない」と考える。

造りたいワインのスタイルを絞り込むことで、設備を徹底的にコンパクトにした。

「ノラ・ブラン」は樽発酵、樽熟成。「ノラ・ルージュ」も熟成は樽で行う。

農楽蔵のぶどうの樹齢は現在、最長で6年。今後、樹齢が上がるとともに、ワイン造りも自然、変化を遂げていくだろう。「蔵で少し置いてからリリースできる環境ができれば、熟成して良さが出るようなワイン造りにしていくと思う」とも話す。

誰にも縛られず、どこにも属さず、ただ自分たちの理想の暮らしとワイン造りを希求していく。「農楽蔵」の名に込められたその哲学のもと、彼らがどのように生を紡ぐのか。それを見続けていきたい。

取材・文/鳥海美奈子

2004年からフランス・