送水路内部の様子。2000年前のものとは思えない高度な構造だ

こちらは「サンタ・マリア・デ・タルガの送水路」。ここの空気穴は螺旋状ではなく、四角くデザインされている

水路には今もなお清らかな地下水がふんだんに流れている

暗渠部分だけでなく、小川のような開水路区間もある

この水路はいったいどこまでつながっているのだろう

ナスカ地上絵フライトの機上から眺めたナスカ平原。鉄砲水の跡だろうか、かつてそこを多量の水が流れたであろう痕跡がいくつも残っている。特筆すべきは、その痕跡を避けて、もしくは水が押し寄せないであろう場所を選んで地上絵が描かれていることだ。空を飛ぶ方法がなかった時代に、どうやってこの全容を把握したのだろうか

再びこの地に戻れることを願って

ナスカ地域で発見された送水路は46か所、うち32か所が今も現役で利用されている。綿花やアスパラガス、豆類を始めとするナスカの特産品は、先人からの恵みといっても過言ではない。

そんな彼らをもってしても、自然環境の急速な変化は制御できなかったようだ。時代を経るにつれ繰り返し旱ばつに見舞われるようになったナスカでは、少ない食料を奪い合う小競り合いや、生贄を得るための争いが頻発したという。彼らの織物や土器のモチーフには、幾何学模様や動植物以外にも、こん棒や刃物を持った神話的存在や生贄と思しき首級が数多く見受けられる。神々への祈願が目的とはいえ、その印象はあまりにも鮮烈だ。

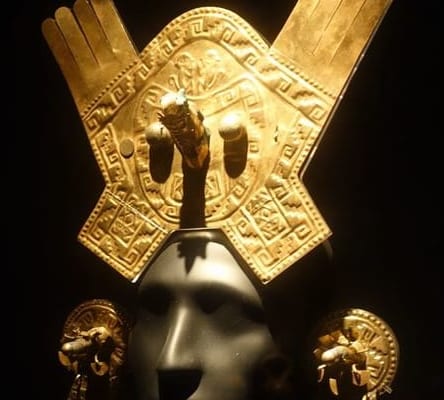

敵の首を加工して作ったナスカ時代のトロフィー・ヘッド/アドルフォ・ベルムデス・ヘンキンス・イカ地方博物館所蔵

地上絵が描かれた理由や目的については今もなお調査が続けられているが、アンデス社会において“豊かな水を運んでくる”とされる貴重なスポンディルス貝(ウミギクガイの一種)が地上絵の周囲で多く出土していることから、現在は「この地上絵を使って水と豊穣の儀式が行われていた」という説が有力だ。またナスカ平原では紀元600年ごろから乾燥化が極端に進み、人々がこの地を放棄せざるを得なくなったと考えられている。

21世紀の今もなお現役で利用されているカンターヨの送水路

砂漠を潤す生命の源泉、アンデスの峰々が育んだ地下水をその身に宿すナスカの送水路。悠久の時を超え、古代文明の遺構は今もなお人々にその恵みを分け与え続けている。「送水路の水を飲めば、また再びナスカに戻ってこれますよ」という地元の言い伝えを耳にした私は、ナスカの歴史に思いを馳せつつ掌の澄んだ輝きにそっと唇を寄せた。

【ナスカへのアクセス】

リマからバスで8時間

ナスカ発の地上絵見学フライトには、地上絵+カンターヨの送水路やカワチ遺跡を上空から見学するコースもある。

Alas Peruanas / Nazca Lines Discovery / www.alasperuanas.com

文・写真/原田慶子(ペルー在住ライター)

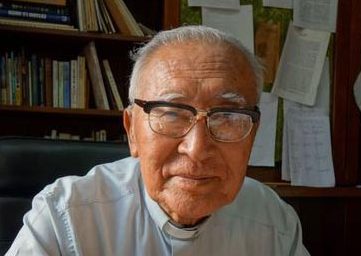

2006年よりペルー・リマ在住。『地球の歩き方』(ダイヤモンドビッグ社)や『トリコガイド』(エイ出版社)のペルー取材・撮影を始め、ラジオ番組やウェブマガジンなど多くの媒体でペルーの魅力を紹介。海外書き人クラブ(https://www.kaigaikakibito.com/)会員。