冨嶽三十六景』の最初の10作品(初刷)は、青一色の濃淡で摺り上げている。名所絵ブームの火付け役となった傑作だ。葛飾北斎『冨嶽三十六景 甲州石班澤』(すみだ北斎美術館蔵)

取材・文/編集部

葛飾北斎(かつしか・ほくさい、1760-1849)の浮世絵は、シーボルトをはじめとする来日外国人によって海を渡り、19世紀のヨーロッパでモネ、ドガ、セザンヌなどの印象派にも大きな影響を及ぼしました。当時の欧米人にとって、また江戸時代の庶民にとって、北斎のいったい何が魅力だったのでしょうか?

北斎の絵の大きな魅力のひとつに、北斎が多用した独特の青色、通称「北斎ブルー」があります。

今回は『すみだ北斎美術館』学芸員の五味和之さんに、この「北斎ブルー」が誕生した秘密と『冨嶽三十六景』の楽しみ方、知られざる北斎の魅力を伺いました。

※記事の終わりに、この「北斎ブルー」をあしらったサライ特製万年筆のお知らせがあります。

■「北斎ブルー」のはじまりは錬金術だった

「北斎のきれいな青色は、もともとは“錬金術”から生まれたものです。18世紀初頭、フリードリッヒ大王時代のプロシアで、“赤い染料を作れ”という王様の命が下り、偶然、青い化学染料ができたのです。

まあ、錬金術としては失敗だったわけですが、この青色染料は、いまの時代では主流となった化学染料の走りですね。非常にきれいな青色でしたが、製造法は秘密で、非常に高価だったため、ヨーロッパでもすぐには広まりませんでした。

やがてそれがオランダにも伝わり、オランダ船で長崎の出島にも運ばれて、“これが最新鋭の青だ”と広まっていくわけですが、価格が高いので絵には使えませんでした。

その後、清(中国)でも同じ青が大量生産できるようになって、価格がガクッと下がり、みんなが使える値段になってきた。それで、平賀源内など、北斎の先人たちが、絵に使いはじめました。大阪や京都で新しい青を使う絵師が出てきて、その後、江戸でも使う絵師が出てきた。だんだんと北上していくわけですね。

“ベルリンの藍”が、江戸のべらんめい口調でなまって“ベロ藍(べろあい)”と呼ばれるようになるんですね。で、この新しいベロ藍を使って浮世絵(浮世絵)を出そうと考えたのが、当時の“版元”(はんもと)たちです。」

――なるほど、“版元”が、江戸時代のプロデューサー、浮世絵の仕掛け人だったんですね。

「当時は、絵師はもちろん、彫り師、摺り師も、自分では何もできないんですよ。彼らは、版元というプロデューサーの意向に従うしかない。それで当時、有名な版元の西村屋与八が、ベロ藍を使って、新しい企画を考えるんですね。この新しい青を一色で摺ったらきれいだろうな、度肝を抜いてやろう、と考えて、『近々、富士山を描いた10枚程度の浮世絵を出すぞ』と宣伝を打つわけなんですよ。

そして、最初に摺ったのが、青一色の10枚なんですね。『信州諏訪湖』であるとか、『甲州石班澤』であるとか、『相州梅沢左』とか、北斎を使って一挙に売り出すわけですよ。

版元の頭にあるのは、江戸の庶民に、この「新しい青」を知らせたいということ。で、売れるためにはどんな絵を描けばいいか、ということを考えたと思うんですが、ちょうど文化・文政・天保(1804-1844年)という時代は、江戸の人々が外に出ていくことが自由にできるようになってきた時代。江戸の中期から「富士講」という富士山を拝む新しい宗教の信者が増えていて、「富士山」の浮世絵は売れるだろうと考えたのです。

で、最初に出した10枚の中でもいちばんきれいなのが、『すみだ北斎美術館』が所蔵するピーター・モース・コレクションの『冨嶽三十六景 甲州石班澤』です。これが、とっても青がきれいなんですよね。江戸の庶民も、驚いたと思うんですよ。こんなにきれいな青があるのか、と。」

「それまでの青は、岩石をつぶして作った顔料の群青色と、ツユクサから採った青、あとは蓼(たで)、インディゴの藍ですよね。そんななかに化学染料の強烈な青が入ってきて、目が覚めるような青で浮世絵をつくったわけです。

この最初の10枚が、のちの『冨嶽三十六景』の火付け役になっていくんです。江戸の庶民たちも『ああ、なんてすげぇんだろう。次が見てぇなぁ!』ってことになっていったんじゃないかと。ただ、版元もバカではないので、全部、青で出したら、いずれ人気が落ちるだろうと考えた。そこで、赤とか茶色とか、だんだんと色数を増やして、色のグラデーションのきれいさを売りにしながら、残りの26枚を作るわけなんですよ。」

■「北斎ブルー」一色摺の作品が美しい理由

「青一色の10枚と、多色摺りの26枚、あわせて『冨嶽三十六景』。そうしたら、もう爆発的に人気が出ちゃって、『もっと見たい!』という人がどんどん出てくるものだから、じゃあ、さらに10枚追加しましょう、ということで、追加するんですよ。だから『冨嶽三十六景』は、全部で46枚あるんですね」

――ベロ藍を使った「北斎ブルー」の最初の10枚こそが、今に続く北斎ブームをつくった、といえるのでしょうか?

「そうですね、最初の10枚が、きっかけになった。北斎は“商業ベースではじめてベロ藍を使った絵師”といえるかもしれませんね。北斎以前にも、伊藤若冲とか、ベロ藍を使った絵師は何人かいるわけですけれど、大衆の目に触れるような絵の中でベロ藍をつかったのは北斎が最初です」

――『すみだ北斎美術館』の映像展示で、版画の摺り方を紹介するコーナーがあります。青一色摺りでも、木版をいくつかの青色に分けて摺っていたのでしょうか?

「青が濃い部分はおそらくベロ藍ですが、淡い部分などに、顔料の青や植物性の藍も使い、複合的に色を出していたのではないかと思います。そのあたりの詳細は摺り師さんに訊かないとわかりませんが、たとえば、この絵の中で、脚絆や手甲の部分がちょっと濃いめに見えますよね。そのあたりは、重ね摺りなどの技術で濃くしているのかもしれません。」

――新しい青「ベルリン藍」を発明した本拠地ヨーロッパでは、どのように使われていたのですか。

「ヨーロッパでは、医薬品やウェッジウッドなどの陶器の絵付けに使われました。焼成するため、浮世絵の青とはちょっと違った、やや紫がかったきれいな青ですね。」

――ちなみに『甲州石班澤』の絵は、摺りのバージョンが何パターンかあり、ちょっとずつ色や雰囲気が異なりますよね?

「『すみだ北斎美術館』に収蔵しているのは、ピーター・モースというアメリカの有名なコレクターが持っていた一級品。おそらく“初摺”(しょずり)に近い、青一色なんですよね。

版画というのは、版木がヤマザクラというやわらかい木材なので、200枚くらい摺ると、彫った線の角が丸くなってしまうんですよね。そんなわけで、初摺は200枚しか摺れないわけなんですよ。

それで、彫りおこしたりして、手を加えると、線が太くなる。そうすると、同じにはならなくなる。また、お客さんの好みもあるので、漁師の左で魚籠(びく)を見ている坊やに茶色のチャンチャンコを着せたりとか、色をちょっと変えて“第2版”として摺るんですよ。それを“後摺”(のちずり)といいます。初摺があって、後摺があって、だいたい400枚くらいが限度でしょうか。

摺り師がぎゅうぎゅうと力をいれて摺っていますので、それ以上摺ると、板が割れてしまいます。割れてしまうと、そこに線を入れてしまえとか、大木を追加してしまえとか、同じ絵なんだけど、ぜんぜん違った絵になることがあるんですね。そういった絵を“異版”(いはん)と呼んでいます。

『すみだ北斎美術館』のロゴマークにも使っている『山下白雨』(さんかはくう)という作品には富士山の右下に稲光の線が描かれているんですが、初摺、後摺、異版の3種類の絵を収蔵しています。初摺は、稲妻の線がなめらかではないんですよ。彫りが堅く、絵の具がのらないため、線がまだかすれ気味なんですね。色もちょっと黒ずんでいるんです。

一方で、後摺は、線がくっきりきれいに表現されている。ロゴマークに使っているのは、後摺なんですね。

異版は、下の部分が欠けちゃったりしているものですから、下の黒い部分に松の木を10本くらい描き加えて林をつくっている。稲妻も、初摺、後摺では黄色いんですけれど、異版では稲妻をまっ赤っかに塗っているんですよ。もうぜんぜん違った絵になっているんですね(笑)。はじめに見たときには、これ贋作じゃないの? と思ったほどです」

――木版が劣化するから、バリエーションが生まれたということですね。

「日本の版画って、力を入れてこすって摺るため、色がにじまないんです。外国の版画にはにじんでグラデーションになった作品も多いんですが、日本の版画は、わざとにじませないかぎりは、にじまないんですよ。

『甲州石班澤』の富士山部分は、わざと水で濡らしてにじませていますが、狙っていない部分で不用意ににじむということはない。線はくっきりしていて、狙ったところでぼかしの技術を駆使する。そこが日本の版画のすごいところですね。」

■『冨嶽三十六景 甲州石班澤』の楽しみ方

――『甲州石班澤』の絵を見るときのポイントを教えてください。

「川で漁をしているおじさんが、岩の先に立って投網を打っていますよね。この岩の線と、投網の線が三角形をつくっていて、富士山の三角形とダブルの三角形をなしている。この三角形の重なりは、見どころのひとつです。」

――なるほど、相似形になっているということですね。絵画というより、デザイナー的な感覚を感じます。

「北斎って、センス抜群なんですよ。ふつうの絵師と違います。あと、北斎は、カメラマンではないので、見たままを描かないんですよ。

この絵の舞台も、山梨県の鰍沢(かじかざわ)町のどこかだとは思うんですが、場所が特定できないんですよ。たぶん北斎は、実景を参考にしつつも、自分の想像を入れていると思うんですよ。富士山の位置も、実際はこの位置ではないのかもしれない。

『冨嶽三十六景』で『江戸日本橋』というのがあるんですね。いまの三越の本館と新館の間のところに、富士山と江戸城が見えるという構図で描いているんですが、実際にあの場所に立っても江戸城と富士山は、ぜったいに見えない(笑)。

江戸城は、常盤橋門のところが、ちょっと引っかかってくるんですね。でも、富士山はもっと西にあって、高島屋のほうまで行かなければ見えないはずなんです。意図的にここに持ってきて、“富士も見える、お城も見える”という構図をつくっているんです。ここに持ってきたほうが絵になる、というふうに考えて、頭の中でデザインしているんですね。本当に北斎が描いた絵ってね、“ここ!”っていえない絵ばっかりなんですよ(笑)。」

――江戸時代の川漁師は、こんな格好をしていたのでしょうか。

「浦島太郎みたいな格好ですよね。庶民ですから、木綿の着物を着ています。腰蓑(こしみの)は濡れないための防水ウェア。寒いので、足には脚絆(きゃはん)、レッグウォーマーみたいなものを着用しています。漁師の格好というのは、この格好です。浦島太郎も漁師なので、この格好で描かれていますよね。

投網を投げて川魚を捕まえようとしていますが、横にちょこっと描かれているのは、川漁師のお子さんです。この子供が、お父さんに背中を向けて、魚籠(びく)の中の魚を眺めているんですね。青一色だと、岩と同じ色で、この部分がわかりにくい。当時、そういう視聴者の声があって、後摺のときに、子供に茶のチャンチャンコを着せようか、ということになったのかもしれません。

やっぱり、版元は、売ってナンボですから、どんなに青一色がきれいでも、お客さんから『もうちょっと、人がわかるようにしてよ』という要望があれば、追加分には色をつけようと思った可能性があります。」

■「風景画」のジャンルを切り開いた北斎

――海外ではものすごく評価が高かったと聞きますが、日本ではどう受け止められていたのでしょうか。

「当時は旅行ブームが到来していたので、北斎の絵は、その場所へ行ってみたいと思わせるような絵でした。『たまには、みんなでどっか行きたいねぇ』ってときに、『ああ、甲州の石班澤、いいよね、行きたいよね』といいながら見るための絵だったのです。

だから、色彩には新しい青を使い、場所も『なんとなくあそこね』とわかるような、あこがれの名所を描いていました。絵の要素も複雑ではなくて、『ああ、こんなにきれいな富士山が見える場所に行ってみたいなぁ』と思わせる。いまでいうと、この雑誌『サライ』とまさに同じ。こんな感じなんですよ(笑)」

――見るだけで、行ってみたくなったり、癒やされたり。『冨嶽三十六景』は、いまの旅行雑誌やテレビの旅番組を見るような感覚で、楽しまれていたんですね。でも、江戸の庶民は、北斎は有名な絵師だと認識して、絵を見たり、買ったりしていたわけですよね。

「北斎が出てくるまでは、浮世絵の世界に“風景画”というものはないんですよ。それまで浮世絵で描かれていたのは、主に“ピンナップ・ガール”ですよね。 茶屋の娘などの美女、あとは団十郎なんかの役者です。西村屋与八や蔦屋重三郎などの版元は、写楽や歌麿などの美人画で、すでにいくつも当てているわけですよ。

もうすこし新しい分野も切り開きたいと考えて、お伊勢参りや大山詣りなど、折からのの旅行ブームを狙って描かせたのが、北斎の『冨嶽三十六景』。その北斎が当たったということで、今度はより若い新人である歌川広重にも描かせようということで生まれたのが『東海道五十三次』です。このふたりによって、浮世絵の風景画が確立されたのです。

このときはじめて、浮世絵の主役が『人間』から『自然』に変わります。それまでのテーマは、ハンサムか、美女か、という『人の美醜』でした。ところが江戸の後期、旅行ブームのなかで、こういうものが見たい、訪れたい、という知識欲がふえてきて、『雄大な富士』とか、『波しぶき』とか、『鞠子宿の芋汁屋』などの名所が絵のテーマになってきます。北斎と広重のふたりが、浮世絵における風景画の祖といわれています。」

――『冨嶽三十六景』や『東海道五十三次』が大ヒットするなかで、人の感覚の大きな変化がおきていたんですね。“風景の発見”、あるいは“自然の発見”というような。

「そうですね。当時、みんなの感覚が変化していたと思うんですよね。版元が一方的に風景を描かせたというのではなくて、北斎自身が“大自然というテーマは大事だ”と思っていたり、“波が好きだ”とか“水の流れが描きたい”といった気持ちがあるのを見透かして、他の絵師ではなく、北斎に依頼していたわけです。彫り師や摺り師も含めて、そういう感覚をもった人材を集めて作った新しい風景画が、時代にガチッと合ったということだと思います。プロデューサーもすごいが、それに答えるすごい絵師や、彫り師、摺り師がいたということです。」

――絵の購入者は、どんな人だったんですか?

「ふつうの人ですよ。浮世絵1枚の価格は、そば一杯、といわれています。いまの物価でいうと、だいたい500円、ワンコインで買える値段でした。ちょっと前なら、好きなアイドルのブロマイドや雑誌を買う感覚、いまなら、インターネットでポチっと購入するような感覚でしょう。子供からおじいさんまで、気軽に浮世絵を買っていたのではないでしょうか。

きっと、なまいきな洟垂れの子供が、一丁前に『今回の写楽、下手だよな』とか、『今回はやっぱりこいつだな、国芳を買おうか』などといいながら楽しんでいたのではないでしょうか。庶民の目が肥えていたと思うんですよね。ベロ藍で摺った北斎の『冨嶽三十六景』最初の10枚も、そんなふうに気軽に買われて、『ああ、なんてすごいんだ。早く次が見てえな!』と話題になっていき、風景画ブームの火付け役になったわけです。」

■サラリーマンだった北斎

「ただ、当時の浮世絵は薄利多売ですし、絵師は給金制、しがないサラリーマンですから、北斎自身は儲からなかったでしょうね。

北斎は、絵以外のことに興味がなかったんです。紙で包んだ画料をそのまま中も見ないで玄関先に積んでおいて、魚屋や米屋が掛け取り(代金取り立て)に来ると、『持ってけ!』っていって、持っていかせるわけです。人間って、いい人ばかりじゃないわけですから、きちんとお釣りを置いていく人はいなかったかもしれませんね。

けっして貧乏だったわけではないんですよ、北斎は。ただ、金銭感覚がない。絵をのことにしか興味がなかく、お金をかせぐために絵を描いていたのではなかったんです。」

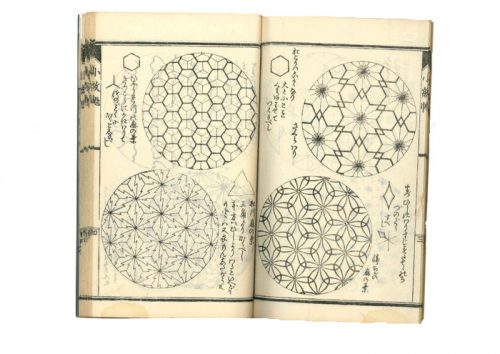

――『すみだ北斎美術館』の常設コーナーを見て、とても驚いたのですが、北斎が描いた着物の模様集が残っているんですね。テキスタイル・デザイナーでもあったとは……。

「この本は『新形小紋帳』といって、江戸時代の着物“小紋”のデザイン集です。北斎は器用な人で、なんでもこなせる人でした。この人に頼むと間違いないよ、しっかりした絵を描いてくれるよ、と江戸で評判の絵師でした。」

葛飾北斎『新形小紋帳』(すみだ北斎美術館蔵)

「おそらく、とある染物屋さんが、『北斎さん、なんか新しい柄を考えてくれないかね』と相談したんじゃないでしょうか。それで北斎が描いた模様を、型紙屋に持っていって型紙を作り、染め物屋が染めて、北斎模様の着物になったのではないかと考えられます。ひょっとすると北斎デザインの着物も、ブームになったかもしれません。

この北斎模様は、「麻の葉」という平安時代からある模様の定番テーマです。麻の葉は丈夫なので、子供用のねんねこ(子供を背負う半纏)をつくると、丈夫な子供に育つといわれてきました。

丸いところは、ぶんまわし(竹製コンパス)で描いたと考えられますが、よく見ると、円ではなく、隅切りの三角形になっています。おにぎりやロータリーエンジンのような形ですね。

線の接点になる花びらも、ふつうの花びらと違っています。曲線のサイン(sin)部分に比べて、タンジェント(tan)部分の曲線が長くなっている。こういうところが、デザイナー北斎のすごいところです。アイデアもすごいし、定規とコンパスの達人です。」

■北斎は単なる浮世絵師ではない

「私は、北斎を“浮世絵師”といってはいけないのではないかと思います。版画家であり、デザイナーであり、画家であり、まさに本当のアーティストですよね。フランスでは“アルチザン北斎”と呼ばれて、日本を代表するアーティストと評価されています。

北斎は、役者や美人の絵だけでなく、風景や大自然も描けて、着物の柄のデザインもできる。それから、もっと精密なものも描けるわけですね。たとえば『北斎漫画』のなかに、ピストルのコルトの絵があるんですけど、精密で、ほとんど設計図です。

シーボルトが、国に持ち帰るにあたって日本の絵師に絵を描かせようとなったときに、精密に描ける上手な絵師ということで、北斎に肉筆画を依頼したのではないかと考えられます。ですから、ヨーロッパにも、早くから北斎の絵が紹介されました。

ヨーロッパでは、北斎の絵の人気が一過性ではないんです。シーボルトが生きていた19世紀中頃から、印象派の時代、現代に至るまでずっと人気が継続しています。“ジャポニズム”の中心にいるのが北斎なんですね。」

すみだ北斎美術館 (C)Forward Stroke

【すみだ北斎美術館】

■所在地:東京都墨田区亀沢2丁目7番2号

■電話:03-5777-8600 (ハローダイヤル)

http://hokusai-museum.jp/

■開館時間:9:30~17:30(入館は閉館の30分前まで)

■休館日:毎週月曜日(月曜が祝日または振替休日の場合はその翌平日)、年末年始(2016年12月29日~2017年1月1日)上記以外にも臨時休館する場合がございます。

■観覧料金:【常設展】一般 400円(団体320円)高校生、大学生、専門学校生、65歳以上 300円(団体240円)

【企画展】展覧会ごとに異なります。詳しくは、各企画展のページをご覧ください。

* * * * * * *

そんな北斎ブルーをあしらった万年筆が、『サライ』2018年1月号にもれなく付いてきます!

まもなく発売の『サライ』1月号の付録は、北斎ブルーの「太軸万年筆」です。モネ、ドガ、セザンヌなどの印象派画家を魅了した「北斎ブルー」をあしらった、書き心地の良いサライ特製万年筆を、日々の暮らしにぜひご活用ください。

ボディーには北斎がデザインした着物の小紋柄をあしらった。

この北斎ブルーの「太軸万年筆」は『サライ』が特別付録として独自に企画製作したもので、他では入手できません。ぜひお手許において、日々の筆記具としてお使いください!

取材・文/編集部