伊集院 静(作家)

─一年の半分近くを出先で過ごす作家が語る「旅」の醍醐味─

「旅をする生き物は人間だけ。日常から解放されて初めて発見できるものがある」

伊集院静さんが著した異色のエッセイ集『旅行鞄のガラクタ』が好評だ。執筆の経緯や愛すべき“ガラクタ”たちのこと、さらに旅を充足させるための心構えなどを聞いた。

旅行鞄の片隅に入れて持ち帰られた小さな“ガラクタ”を手がかりに、作家の伊集院静さんが旅の思い出を綴った一書。それが『旅行鞄のガラクタ』である。全日本空輸の機内誌『翼の王国』の連載をもとに加筆・再編集し書籍化した。伊集院さんが経緯を振り返る。

「2017年の春にグラフィックデザイナーの長友啓典さんが亡くなりました。長友さんは『翼の王国』に『おいしい手土産』という好評の連載を持っていて、そのあとを引き継いでくれないかと頼まれたのが連載の始まりです。

長友さんは11歳年上の先輩で、僕の仲人です。お世話になった人に追いつき懸命に仕事することが“恩返し”といわれるけど、僕は一歩下がってるくらいがちょうどいいと思っています。お仲人さんが大事にされていたページだし、長友さんが手土産なら僕なりの土産として旅先から持ち帰った“ガラクタ”の話を書いてみようと思ってテーマが決まりました」

《旅は手ぶら》が流儀

新刊の表紙を開き、語りかけるような筆致に引き込まれてページを繰っていくと、そこはいつか世界各地の旅の空の下。ミロやモネ、ピカソ、ヘミングウェイといった巨匠たちの知られざる逸話も紹介されていく。

旅先ならではの予期せぬ出逢いに心動き、上質のユーモアに頬がゆるみ、知らぬ間に人生悲喜こもごもの滋味深さが胸にしみる。

伊集院さんはもともと“旅の人”である。本書にも《一年の半分近くを旅の日々に置いていた》と綴られている。だが、伊集院さんが旅先から土産を買って帰ることはなかった。《旅先で物を買うことを善しとしないから》だ。

「土産というのは、一度買って帰ると、家族が“この次は何を買ってきてくれるかしら”と期待しはじめる。だから、買っちゃ駄目なんだと、僕は考えている」

伊集院さんは笑うが、《旅は手ぶらで行く》という達人の流儀が言葉の向こう側にひそんでいる。その一方で、伊集院さんには《子供の時からガラクタを拾ってポケットの中に持ち帰り、並べて置く癖》があった。大人になっても作家のポケットには、折にふれ旅先で拾った石ころや木の実が入れられる。それら“ガラクタ”が仙台の自宅に帰宅して旅行鞄の中から転がり出ると、妻の篠ひろ子さんが目を丸くしながらも、並べておいてくれるのだという。

「仕事場と家族みなの部屋をつなぐ廊下に、50cm幅の棚があるんです。家内がそこに、丁寧に保管して飾ってくれています」

漢字なら“我楽多”と書く

本書には12か国、34の“ガラクタ”が登場する。しかし、けっして世間的な意味でのガラクタではないと、伊集院さんは説明する。

「ガラクタと聞くと、現代用語ではただ値打ちのない雑多なもののように思えるけど、明治の頃は漢字で“我楽多”とも表記した。一昨年刊行した夏目漱石を主人公とする小説『ミチクサ先生』で、父親に“我楽多”呼ばわりされて漱石少年が落ち込んでいると、母親が“気にすることなんかないよ”と言い聞かせる場面を書きました。“我楽多”という字には、自分にとって楽しく愛しいもの、という意味合いも含まれているのです」

“我楽多”の当て字の使用は、尾崎紅葉を中心とする文学結社・硯友社が明治18年に創刊した同人誌『我楽多文庫』が起源ともいわれる。漱石も自伝的小説『道草』に《実父が我楽多として彼(漱石)を取り扱つた》と書いている。

「毎日5分でも行き先を考えれば必ずやいい旅先に出会える」

本書では、愛くるしい犬たちも重要な役どころをつとめる。ある日、伊集院さんが海外から帰宅すると、そこに一匹の犬がいた。家人(篠ひろ子さん)のあまりの寵愛ぶりにペットロスが心配になった伊集院さんは「もう一匹早いうちに見つけて来なさい」と進言し、飼い犬は2匹になる。ペットショップで2か月売れ残っていた、伊集院さん曰く「東北一のバカ犬」。ところが、この“次男坊”が、とくに伊集院さんになついた。

《顔はぐちゃぐちゃだし、気性は荒いし、可愛っ気からはほど遠い弟犬を一目見て私は気に入った。私の少年時代に似ていた》

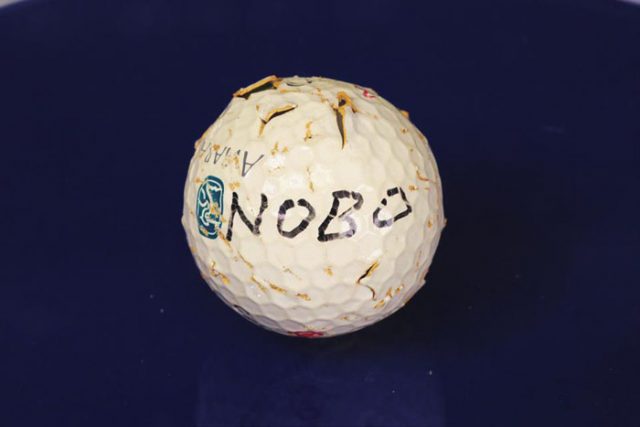

伊集院さんは故郷の山口・防府で野球に打ち込んでいた高校時代、よく愛犬と岬の突端まで走った。文壇デビュー早々、無頼派作家のレッテルを貼られ、「犬とはもう二度と暮らせない」と少し寂しい覚悟をしていたが、惑いは一気に吹き飛ばされた。命名ノボ。正式名は乃歩留。この頃、伊集院さんはちょうど俳人の正岡子規の小説『ノボさん』を新聞に連載していて、子規の幼名の升(のぼる)から名前をもらったという。犬たちは“ガラクタ”に興味を示し、伊集院さんは「君たち、これはそんじょそこらのエンドウ豆とはわけが違うのだよ」と、エンドウ豆が画家ミロと関係することを説き聞かせたりする。

小さいものを探す

そしてとうとう、その時がきた。作家は2匹の犬のために、旅先で《迂闊にも》クマのぬいぐるみを買ってしまった。

《きっかけはどこかの空港の売店で一人の少女がぬいぐるみを前に真剣な顔で選んでいた姿を見たことだ。そのまなざしが我ケ家のバカ犬の目に似ていた》

そうなると、家人にもと作家は思うが、控えめな家人は《「ちいさな、それも素朴な十字架があれば、それで」》と呟いた。かくして、スペイン、ナバラ州にあるハビエル城の前で拾った白い石が、木製の小さな十字架とともに持ち帰られることになった。

「家内は一緒に旅行していても、自分から小さいものを探すようになりました。旅行鞄の隅にちょっと入る。そういう小さいものを好むというのは、日本的発想なんじゃないかな。日本には、住まいも人間が住める広さでいいという発想がある。だから僕はいいと思ってるんだ、小さいのもね」

そう語る伊集院さんの胸に、子規の姿が掠めたかもしれない。子規は若い晩年を、脊椎カリエスのため病臥して過ごした。新聞「日本」に連載し、死の2日前まで書き続けた随筆『病牀六尺』の冒頭には《病牀六尺、これが我世界である》と記した。子規のこの言葉は、小説『ノボさん』の中にも印象的に書き留められている。

五感で受け取る旅がいい

改めて本書に掲載された“ガラクタ”たちの写真を眺め直すと、干からびたエンドウ豆も、川原で拾った石も、古いゴルフボールも、なかなか愛嬌のある面構えで“我楽多”然としている。

「エンドウ豆はパリの定宿に長く置いていたら、黒くなって艶が出てきた。長江の上流で拾った三峡石は、大きいのも小さいのも全部真ん中にネックレスみたいに白い輪が入っていて面白いんだ」

ノボが噛み跡をつけて所有物としたゴルフボールは、ほどなく、旅へ出る伊集院さんの鞄の片隅に入れられるようになったという。

本書には、旅する人への助言もちりばめられている。熟年世代に向けては、《まずは安全、次が移動をなるたけ少なくすることです。できればその街で、退屈するくらいのスケジュールにされるのがいい》と指南する。“無所属の時間”が思わぬ充足感を生むというのだ。伊集院さんが続ける。

「旅をする生き物は人間しかいないんです。旅は日常から解放された時間と出会うことでもある。そこで初めて発見できる何物かがある。思い出に残る楽しい旅をするにはどうしたらいいかと問われると、僕は“五感で受け取る旅がいい”と答えています。自分の目、耳、鼻、口、肌で感じ取る。もうひとつ、いい旅をしたいのなら、“行くならどこがいいだろうか”と、毎日5分でもいいから考えることです。そうしたら、必ずいい旅先に出会えるようになります」

「死の形を想像しても仕方ない。大切なのは何を書くかである」

本書は、人との出逢いをめぐる作家の「人生の旅」の物語でもある。アフリカのキリンの木偶を前に、作家の想念は、父とふたりでハヤシライスを食べた少年の日に還る。ザビエルの足跡を辿って、“オール1”だった自身の小学校最初の通信簿と「大丈夫よ」と励ましてくれた母の声を思う。やさしくしてくれた城山三郎さんや高倉健さん、駆け出し時代に苦労をかけた担当編集者のN君、そして早世した愛しき人たち──。

《人間には時折、その人にとって大切な出逢いがある。もしかして出逢いだけが人生のすべてを決定するのかもしれない》と伊集院さんは綴る。至言だろう。

「人っていうのは一番難しいんだけどね。『なぎさホテル』で書いたホテルの支配人なんかも、なんでこんなに自分によくしてくれるんだろうと思っています」

桑田佳祐から届いた手紙

かつて神奈川・逗子に実在した老舗ホテルを舞台に、作家としての原点を綴った自伝的随想『なぎさホテル』は、刊行から10数年を経て、再び注目されている。音楽家の桑田佳祐さんが最新のベストアルバム『いつも何処かで』に同名曲を収録したのがきっかけだ。

桑田さんは伊集院さんに直筆の手紙を書き送り、伊集院さんは当時の情景や人々の温もりが伝わる楽曲に感謝の言葉を述べた。

ところで伊集院さんは3年前に大病に倒れて復帰しているが、その経験を踏まえ、老いや死についてどう考えているのかを尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「老いるという言葉を使い過ぎないほうがいい。その言葉から広がりのある言葉も使わない。人間は老いていくと少しジタバタする。でも、どういう形で死ぬんだろうというのは、いくら想像しても仕方ない。僕にとって、いま一番大切なのは、これから何を書くかっていうことだと思う」

作家はペンを握り続ける。

伊集院静(いじゅういん・しずか)

昭和25年、山口県生まれ。立教大学文学部卒業。寮に文学全集を持ち込む異色の野球部員だった。電通勤務、CMディレクターを経て『皐月』で作家デビュー。その後『乳房』で吉川英治文学新人賞、『受け月』で直木賞、『ノボさん』で司馬遼太郎賞受賞。他の著作に『美の旅人』シリーズ、『大人の流儀』シリーズなど。作詞家としても活躍。

※この記事は『サライ』本誌2023年3月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/太田真三、宮地 工、黒石あみ)