文/鈴木拓也

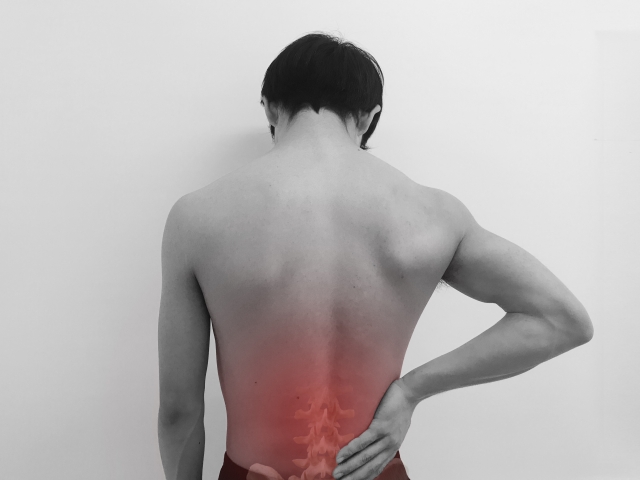

厚生労働省の最近の調査によると、高齢者の不慮の事故死のトップは転倒。

平らな場所で転んで、年間約8千人が亡くなっている。また、寝たきりになるきっかけも、転倒による骨折が多い。そのため同省は、下半身の運動で転ばない身体づくりを呼び掛けている。

しかし、「転倒の原因は上半身にもある」と指摘するのは、東京慈恵会医科大学の附属病院リハビリテーション科に勤務する安保雅博診療部長と中山恭秀技師長だ。

歩くときは上半身も使っている

人間は歩く際に、腕を振りながら上半身を回旋して、その反動で足を前に出すなど、足腰より上も巧みに動かしている。ところが高齢になって「体がかたくなる」と、その動作が不十分となり、結果として歩行が不安定になって転倒しやすくなる。

「体がかたくなる」というのは、関節周辺の靭帯、腱、筋肉といった組織がかたくなって、関節の可動域がせまくなることを意味する。

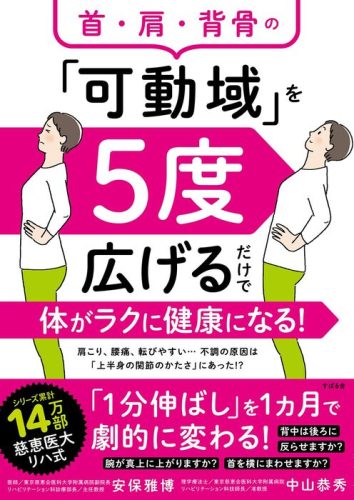

つまり、かたくなった部分の柔軟性を取り戻すことが、転倒予防につながる――このように、両氏は、著書『首・肩・背骨の「可動域」を5度広げるだけで体がラクに健康になる!』(すばる舎 https://www.subarusya.jp/book/b650533.html)のなかで説いている。

タイトルどおり両氏が提唱するのは、セルフケアによって上半身の可動域を「5度」広げること。これだけで転倒リスクは減り、血液のめぐりがよくなり、嚥下障害の予防になるなどメリットは大きい。

そのセルフケアとはどんなものか。一部をこれから紹介しよう。

両腕をまっすぐに伸ばせるか

本書は、首、肩、背骨の可動域をチェックし、せまい部位を特定。その部位に応じたストレッチの方法・解説が主な内容となっている。

例えば、肩の関節。本来、人体でもっとも可動性のよい関節であるものの、加齢や生活習慣によってかたくなりやすい。いわゆる五十肩も、肩関節の可動域がせまくなって炎症が起き、辛い症状となったものだ。

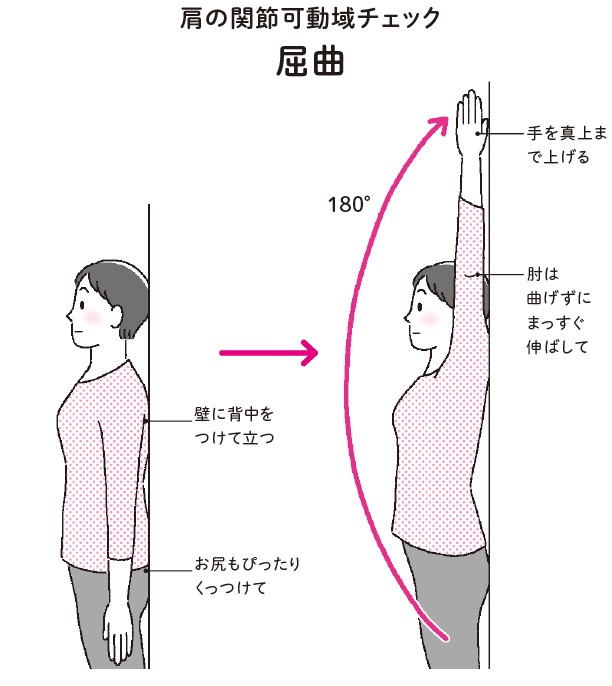

この肩の可動域チェックは何種類かある。その1つ、屈曲をやってみよう。やり方は、壁に背中と頭をつけて立ち、手を天井にふれるような感覚で、真上に伸ばす。

肘を曲げずに、指先が壁に触れただろうか。もしもこれが難しければ、次のストレッチにチャレンジしてみよう。

リラックスして1~2分伸ばすのが大事

本書のストレッチには、2つの原則がある。

1つめは、筋肉の力を抜いてリラックスして行うこと。

2つめは、伸びの姿勢をとったら、1~2分ほどその状態を保つこと。ストレッチと言えば、短い間隔で何回も動かすものと思っている人は多いが、実は時間の長さが重要なポイントなのだという。

これらの点に留意して、屈曲のストレッチをやってみよう。やり方は、上を向いて横になる。そして、両手をバンザイのように上げる。そのまま、力を抜いてリラックスする。

本書には、首、肩、背骨の可動域を広げる、こうしたストレッチが多数掲載されている。上半身がガチガチにかたい人ほど、そのぶん多くのストレッチを行う必要はある。面倒に感じるかもしれないが、テレビを見ながらといった「ながら」でもいいそうなので、ぜひ毎日の習慣にしよう。きっと効果はあるはずだ。

本書内イラスト:中村加代子

【今日の健康に良い1冊】

『首・肩・背骨の「可動域」を5度広げるだけで体がラクに健康になる!』

定価1540円

すばる舎

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。