その歴史は奈良時代にまで遡るという。日本の夏を象徴する食文化の軽やかな喉越しと淡泊な味わい。まいにち楽しむための極意を識り、全国の名品に出会う。

400年伝承される“手延べ”の技がある

瀬戸内海に浮かぶ小豆島のそうめんづくりの歴史は、約400年前に遡る。島民がお伊勢参りの道中、そうめん発祥の地とされる三輪(現・奈良県桜井市)で製法を習得し、その技術を島に持ち帰ったのが始まりといわれる。澄み渡る青空の下で天日干しされるそうめんが並ぶ様子は、島の風物詩でもある。もともと農閑期の収入源として農家単位でつくられた名残から、現在、島内には小規模な製麺所が点在する。約110軒あるうち、小豆島手延素麺協同組合に73軒が所属。多くが家族経営だ。

職人の経験と勘が頼り

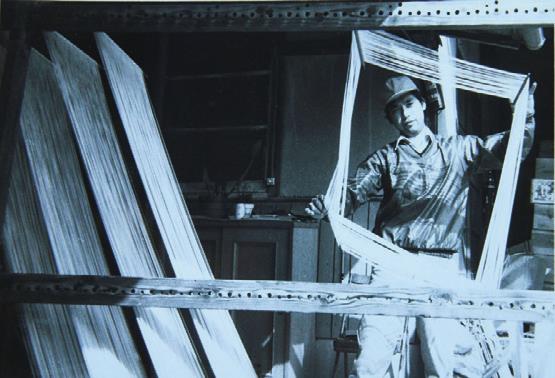

創業100年を超える、家族経営の『マルカツ製麺所』を訪ねた。現在は6代目の三木政人さん(39歳)が伝統の手延べ製法でそうめんづくりに励む。早朝5時。三木さんは「おで」と呼ばれる生地づくりの作業にかかり、こう話す。

「原料は小麦粉、塩、水。耳たぶ程度の柔らかさになるよう、水を足しながら生地を練ります」

一日に仕込む材料の総量は約200kg。そうめんづくりとは、練り上げた巨大な生地の塊を、段階を踏んで細く長く千切れぬよう延ばす、繊細な作業の積み重ねだ。

「今は機械の力も借りて延ばす作業もあります。ですが、機械任せの完全オートメーションではありません。気候や温度によって生地の状態は毎日異なります。終始こまめに質感や張りを確認し、麺の面倒を見ながら延ばすのです」

時代は変わっても、品質の安定のために職人の経験と勘が肝となるわけだ。麺を棒状に細める段階で表面に油を塗る。このとき胡麻油を用いるのが小豆島ならではの特徴。三木さん曰く、「麺の乾燥を防ぐとともに、胡麻油独特の風味が生じます」。

麺が直径1cmまで延ばされたら「かけば」の工程に移る。強くヨリをかけながら細めることで、バネのように伸びやすい麺に仕上がるという。そして、文字どおり麺を手で延ばす「門干(かどぼ)し」作業を入念に行ない、延ばす工程は終了だ。

この後の干す工程でも、乾燥による縮みで麺が切れぬよう麺の張りを微調整する。三木さんは「張りを緩めるのが1秒でも遅れたら麺が切れてしまうので気が抜けない」と話す。一連の作業を終えたのは夕方6時。三木さんは言う。

「毎日表情の違うそうめんと対話しながらの仕事ですから、1日13時間の作業もあっという間です」

総計13時間 「島のそうめんづくり」に密着

1. 午前5時【おで】生地を練る

2. 午前5時30分【板切(いたぎ)】生地を板状に切り出す

3. 午前6時【油返し】油を塗りながら延ばす

4. 午前7時【中(なか)より・小(こ)より】さらに細く延ばす

5. 午前8時【かけば】ヨリをかけ糸状にする

6. 午前10時【小引(こびき)】寝かせて、引き延ばす

7. 午前11時30分【箸分け】機械で一気に延ばす

8. 午前12時【門干(かどぼ)し】手で麵を引き延ばす

9. 午後1時【天日干し】 天日で乾燥させる

10. 午後3時【箸分け】箸で麵をほぐす

11. 午後5時【小割(こわり)】麵を裁断する

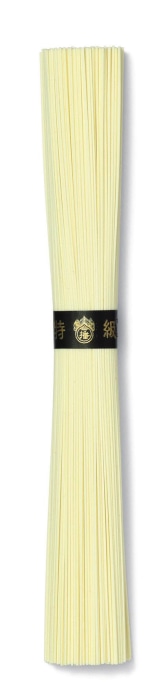

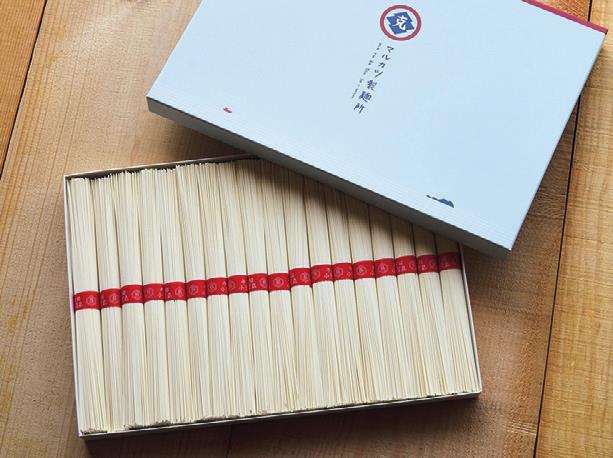

12. 午後6時【束ね】麵を小分けにする

マルカツ製麺所

香川県小豆郡小豆島町池田2389-2

電話:0879・75・0261

取材・文/安井洋子 撮影/森本真哉