文/鈴木拓也

「少量の酒は、むしろ健康にいい」という学説が、幅を利かせていたのも今は昔。

いまや、「酒は少量でも健康に悪い」という研究データが続々と出され、左党をうんざりさせている。

それにしても、本当に健康に良くないことばかりなのだろうか? 何かうまく酒と付き合う秘訣はあるのだろうか?

そんな疑問をとことん追求したのが、酒ジャーナリストの葉石かおりさんだ。

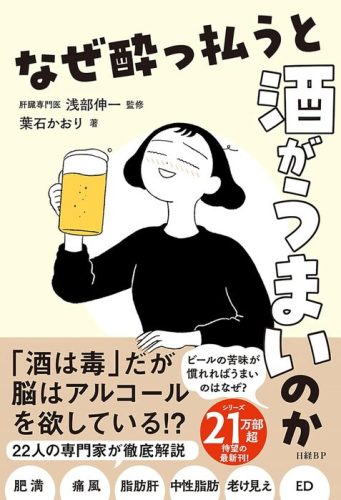

葉石さんは、医師などその道の専門家22人に取材を敢行。その成果を、著書『なぜ酔っ払うと酒がうまいのか』(日経BP https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/03/03/01884/)にまとめ上げている。

本書は、酒好きであれば知らずにはいられない、酒と健康の関係について詳述した必読の1冊。今回は、その一部を紹介したい。

ストレスがたまると苦味が欲しくなる

葉石さんは、身体に悪いのになぜ酒はうまいのか、という根本的な問いかけをまずしている。

答えるのは、食品の分析・検査を行うユーロフィンQKEN(株)の肥田崇氏。肥田氏は、心身のコンディションによって、同じ飲食物でも味は変わると説明する。

例えば、苦味。自然界では、この味は毒の味と認識され、動物は口にしない。しかし人間だけは違って、ときには苦味を摂ることもある。特にストレスがたまると、苦味を感じにくくなり、むしろそれを欲するようになるという。肥田氏は、ビターなコーヒーを好む傾向にある日本人は、「ストレスがたまっている人が多いのかもしれません」と分析する。

また、苦味は、温度を下げることで爽快感やキレに変わる。ビールをキンキンに冷やすとおいしいのは、味覚がそのように変化するからだ。

さらに、若い頃はその味が理解できなくとも、経験を積むと魅力が分かってくることがある。これは、慣れ親しんだ味に飽きたらなくなって、さらなる刺激を欲する結果として、苦味を加えたものが奥行きを感じる側面もあるという。

肥田氏の説明を受けて葉石さんは、次のように述べている。

確かに、最初にビールを飲んだときは「何でこんな苦い飲み物を、おいしいと思うんだろう?」と疑問を抱いていたが、年を重ねると、その苦味こそ「おいしい」と感じるようになった。特に喉越しのいい日本のビールは、冷やすとさらに爽快感が増していい。(本書19pより)

憩室ができる主要因はお酒

昨年、厚生労働省は「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を出した。そこには、「飲酒前又は飲酒中に食事をとる」「一週間のうち、飲酒をしない日を設ける」など、飲酒の健康リスクを抑えるためのアドバイスが、いろいろと書かれている。

葉石さんは、それを読んで「個人的にショック」だったのが、女性のほうが「アルコールの影響を受けやすい」という事実。男性よりもアルコール分解能力が低く、血中アルコール濃度は上がりやすいため、酒がもとで病気によりかかりやすい。酒好きの女性の乳がんリスクは1.7倍になるなどのデータもあり、葉石さんは、自身の健康状態に不安をおぼえる。

大腸内視鏡検査を受けてみると、はたして異変が見つかった。

担当医は「ケイシツが1つありますね。お酒はなるべく控えてください」と話す。

ケイシツ=憩室とは、大腸壁の一部が外側に押し出され袋状になっているものを指す。加齢とともにできやすくなるが、アルコール、ストレス、便秘も要因となりうる。憩室自体は病気とはされないが、炎症が起きて出血するなど、大きなトラブルに発展することもある。

取材先の小泉浩一医師(都立駒込病院)からは、「断酒するのが一番です。難しいようなら1杯に抑えましょう」と言われる。葉石さんは、大腸内視鏡検査を「もっと早くからやればよかった」と反省するとともに、「ストレスをためない生活を送ることや、食事で食物繊維をとり運動して便秘を予防することも考えたい」と決意表明する。言うまでもなく、健康であってこそ、お酒は楽しめるものだからだ。

悪い飲み方で歯の健康も悪化

葉石さんは、周囲の酒好きに「口腔環境が悪い人が結構な数でいる」ことに気づき、酒は歯の健康にも悪影響を及ぼすのではと、疑問を持つ。

訪ねた先は、久里浜医療センター。歯科医長の井上裕介医師によれば、やはり飲酒は口腔環境を悪化させるという。

理由の1つは、アルコールの脱水作用。唾液には、殺菌効果や歯の再石灰化など、口腔環境を良好に保つ効果がある。それが飲酒によって分泌が減ってしまい、虫歯や歯周病のリスクが増す。

アルコール依存症患者の中には、「虫歯が20本あるような人もいます」というくらいで、甘く見てはいけない。

くわえて、酔ってしまうと、歯の磨き方が甘くなってしまうが、これも歯のトラブルを招く一因になると井上医師は続ける。葉石さんは、「泥酔して、歯も磨かず寝てしまったことがある身としては耳が痛い」と反省する。

ところで、飲む酒の種類によっても口腔環境への影響は異なるという。特に注意したいのが、甘いカクテル系に代表される糖分の多い酒。ちびちび飲んでいるのは、砂糖が口の中にずっとあるようなもので、いきおい虫歯にかかりやすくなる。これが、ストロング系のチューハイになると、甘いうえにアルコール度数が高めで、井上医師は「毒」とまで警告するレベル。

対策としては、こうした酒は控えるだけではなく、3か月に1回程度の割合で歯科医に受診し、メインテナンスを施してもらうことが大事。葉石さんも、定期的に通院して歯石を取ってもらうなど、ケアに努めている。

【今日の健康に良い1冊】

『なぜ酔っ払うと酒がうまいのか』

定価1760円

日経BP

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。