【サライ・インタビュー】

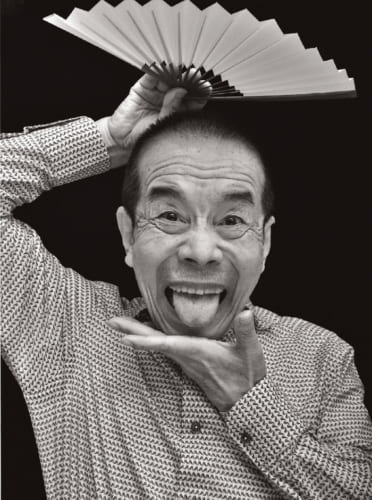

林家木久扇さん

(はやしや・きくおう、落語家)

――噺家生活57年、『笑点』(日本テレビ系)出演48年

「よく笑う人は、人生の達人。最期まで人を愉しませて、笑いのある日々を全うしたい」

撮影/宮地 工

※この記事は『サライ』本誌2018年3月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)

──お孫さんも噺家としてデビューしました。

「長男(二代目林家木久蔵)の息子で林家コタっていうんですが、いま9歳なんです。2015年5月に日本橋公会堂で行なった二代目木久蔵の噺家生活20周年の会で、僕が教えた小咄を披露したのが最初です。2016年秋には世田谷のパブリックシアターに親子3代で出演して、僕がNHKの『みんなのうた』のために作詞した『空とぶプリンプリン』を歌いました。この2月には横浜にぎわい座で行なう僕の傘寿記念の一門会で、コタは落語(『寿限無』)を初めてやるんですよ」

──なぜお孫さんは噺家に?

「強制したわけじゃないんですが、“落語家になりたい”と言ってきたんです。『笑点』(日本テレビ系)の僕を見て、着物姿で座布団に座っているのが格好いいと思ったみたい。そして、僕が落語の稽古をしているところを覗いたら、喋っていることが『笑点』みたいに短くないので驚いたそうです(笑)。そんな経緯で落語に興味をもち、“面白い噺をして人を喜ばせるのは素敵なことだ”と思ったらしいです。今では僕の12番目の弟子です」

──師匠が9歳の頃は何をしていましたか。

「小学2年生のときに終戦でしたから、いまの孫くらいの年齢のときでしたね。戦時中は学校で陸軍の将校が教練と称して上級生に行進をさせたり、警防団や消防団の人が、空襲で延焼しないように、紐をかけて民家を引っ張って崩していたのを憶えています。その家のお婆ちゃんが傍で泣いていましたね。

家は日本橋久松町にあって、父は雑貨の卸問屋をしてました。僕は4人兄弟の一番上で5歳くらいまでは、わりと裕福な暮らしでした。誕生日になると、父が人形町の料亭につきあいのある小売店のご主人たちを呼び、僕を囲んでお祝いをしてくれたのを憶えてます」

──その幸せも戦争で奪われてしまう。

「盛業だった店も番頭さんが兵隊にとられちゃって、開店休業。昭和20年3月10日の東京大空襲では、父は警防団の団長として一晩中火の粉と闘ったんですが、店は焼け落ちてしまった。挙句、敗戦ですからガックリきちゃったんですね。戦後は母の親戚があった西荻窪に越して雑貨の小売店を始めたんですが、父は無気力にボーっとしているだけで家族が生きていけない。いろいろな事情も重なり、父が妹ひとりを連れて出ていく形で、夫婦が別れる羽目になってしまったんです」

──落語との出会いはいつ頃ですか。

「小学4年生のとき、三遊亭歌笑って人の新作落語がわかりやすくて面白いなと思って憶えましたけど、それ以上に、映画が大好きな少年だったんです。でも、映画を観るおカネがなかった。何かいい方法はないかと考え、映画館でアイスキャンデーの売り子をしたんです。近所の顔馴染みの店からアイスを仕入れて、映画館の中で売らせてもらう交渉をしましてね。小学生の僕が、ただで映画を観るために考えた初めての商売です(笑)。

アイスキャンデーは上映が終わると売りますから、その前に中へ入って待っていました。僕が昔のスターたちの声色が得意なのは、映画のラストシーンを繰り返し観てたから。そのとき憶えた声色がずっと役に立っています」

──子供時分から商売上手だったのですね。

「高校生になると映画演劇部というのをつくりましてね。中野や新宿の映画館に交渉して、僕ら中野工業高校の映画演劇部は無料、同じ高校の生徒は割引してもらえるようにしました。中野公会堂の演劇鑑賞も無料で行けるように交渉したんです。その活動は当時、新聞でも取り上げられました」

──高校時代に剣道を始めたそうですが。

「“弱きを助け、強きをくじく”チャンバラ映画が好きだったからです。特に『鞍馬天狗』の嵐寛寿郎さんはご本尊様みたいにお慕い申し上げていた。鞍馬天狗なら馬にも乗れないといけないけど、それは無理でした(笑)。

映画のエキストラのアルバイトにも行きました。池部良さんの『坊っちゃん』(1953年)って映画だったかな。多摩川でロケがあって、石を投げる30分くらいのシーンで700円くれたんです。かけ蕎麦が17円の頃ですよ。いい商売だ、役者もいいなと思いましたが、高校を卒業すると森永乳業に入りました。戦時中の食糧事情の悪かった時代を体験してますからね、食べ物の傍にいなくちゃいけないという思いが強かったんです。でも、見習い期間を含めて3か月で辞めてしまいました」

──入社早々お辞めになったのですか。

「勤務先は新宿の牛乳工場でしたが、寒いところでしてね。これは続かないなと思ったとき、出版社に入った友達と会いまして。彼は河童の漫画で人気があった清水崑先生の原稿取りをしていて、先生の原稿料が一枚2、3万円だと聞いたんです。森永の初任給は5500円でしたから“すごいなあ”と言ったら、その友達に“おまえも漫画が上手いんだから”と煽てられて。友達が勤めていた出版社の社長が僕を清水崑先生に推薦してくれたこともあり、鎌倉の先生の家に下宿から通いでお手伝いをする日々が始まったんです」

──なぜ落語家に転身したのでしょうか。

「漫画家になるつもりでいたんですが、僕は声色が得意でしょう。だから、漫画を描きながら大河内伝次郎だとか片岡千

恵蔵だとかの真似をしていたんです。そしたら、あるとき先生が“おまえは面白いやつだから、落語を習って寄席に出たらどうだい”って言い出して三代目桂三木助師匠に紹介状を書いてもたせてくれたんです。僕は寄席にただで出入りできたらいいな、くらいの軽い気持ちで田端の三木助師匠の家を訪ねたらもう入門が決まっていて“明日からいらっしゃい”」(笑)

──清水崑さんの家には何年いたのですか。

「4年です。その間、僕は先生の傍にいましたから、いろいろな新聞や雑誌の編集者の方とお知り合いになれたんです。その人間関係が、どれほどその後の僕の人生にプラスになったか知れません。落語の世界に入ってからも、イラストの仕事を回してくれましたしね。『旅行読売』は連載をくれたし、東京新聞にもイラストを描かせてもらいました。だから、落語と漫画の二刀流は昔からなんです」

──入門してすぐ三木助師匠が亡くなります。

「三木助師匠との縁は5か月。覚えた噺も『寿限無』『道具屋』『たらちね』の3つだけ。師匠が亡くなったとき、漫画家の道に戻ることもできたんですが、そのときはもう人を笑わせる醍醐味を知ってしまっていたんです。

兄弟子たちは五代目柳家小さん師匠の門下に移りました。三木助と小さん師匠が義兄弟だと知っていたからです。でも、僕だけは八代目林家正蔵(彦六)門下になりました」

──それはどういう選択だったのですか。

「臥せっている三木助師匠のところへ、いろんな方がお見舞いの品を持って来てくださるんですが、正蔵師匠だけがお金を包んできてくれた。おかみさんが“これが一番助かるのよね”と呟くのが聞こえて。いい師匠なんだなと勝手に思い込んでしまったんですよ」(笑)

──『笑点』のメンバーになった経緯は。

「きっかけは談志(七代目立川談志)師匠です。談志さんは楽屋で僕のことを“よく気が利く奴だ”と思って見ていたそうです。例えば夏場に、談志さんが楽屋で“風呂でも行くか”と呟く。すると、僕は前もって用意しておいた石鹸と手ぬぐいを棚からおろして手渡すんです(笑)。そういうところがすごく気に入られちゃって、『笑点』の大喜利メンバーへの道が開けたんですよ。もっとも、談志さんが参議院選挙に立候補したことで『笑点』の司会は前田武彦さんに代わるんですが、プロデューサーは同じですからね。僕を入れてくれました。そういう意味では運がよかったというか、僕はいつも人から人へと渡されることで世界が開けてゆくんですよね」

──その頃の『笑点』はどんな様子でしたか。

「『笑点』は落語の長屋という考えでした。司会が大家さんで、小言ばかり言うのが桂歌丸さん。いつも粋がっている若旦那が三遊亭小圓遊さんで、田舎から出てきた権助が林家こん平さん。そして僕が与太郎。そうやって、それぞれに役が振り分けられていたんです。

そして、みんな個々に決め台詞をもっていました。例えば圓楽さんは“星の王子さま”とかね。僕はどうしようかと悩み、時代劇に目を付けたんです。もともと鞍馬天狗が大好きだったところへ、NHKで『鞍馬天狗』のテレビドラマが始まった。じゃあ、僕は鞍馬天狗でいこうと決めて“杉作、日本の夜明けは近い”というフレーズを創り出したんです」

──あの言葉は師匠のオリジナルなんですね。

「僕の創作です。それが当たって、レナウンのCMに鞍馬天狗役で出演して“杉作、おじさんは下着は取り替えても覆面はとらないんだよ”とやったりして(笑)。そのCMが賞をとって、そこから“天狗のキクちゃん”ということで、いろんなところから呼ばれるようになりました。TBSの『3時にあいましょう』という番組では、ふたりの鞍馬天狗という趣向で、憧れの嵐寛寿郎先生とご一緒したこともありました。子供の頃、映画観たさにアイスキャンデーを売っていたのが、どれだけ自分の芸の金庫になったか知れません」

──ご自分流の健康法はありますか。

「木刀で素振りをすることと、毎日、必ずNHKのラジオ体操第一をやっています。寝るのは毎晩11時くらい。時代劇を1本観ているうちに眠くなってきて寝ちゃう。僕は本当にチャンバラが好きで、時代劇のDVDを1000本近く持っていますが、同じ映画の名場面を何度も観ています。それでも、毎晩何を観るか選ぶのにわくわくするんですよ」

──声を失った時期がありました。

「2014年の7月に喉頭ガンだとわかり、声が出なくて大変な思いをしました。声は噺家の命ですからね。ですけど、僕は東京大空襲を体験していますから、あのときの恐怖に比べたらという気持ちもありました。まあ、病気は仕様がない。大空襲で死んでいたと思えば、80歳まで生かしてもらった、これは余禄ってものだろうなと。

むしろ、自分のことよりも家族と弟子をどうしようか、そっちのほうが気になりました。おっぽり出すわけにはいかないし、僕が守らなければならないなと思いましたね。幸い初期でしたので、声も戻りました。いまは内科・耳鼻科・ペインクリニックなど5科の検診を受けているんですが、いずれも順調です」

──孫も噺家というのは嬉しいですね。

「コタは口跡がはっきりしていて、噺家向きです。昨日の夕方も『寿限無』の稽古を対面で行なったんですが、すぐ憶えちゃう。あの年頃は記憶力がいいんですね。稽古のときは僕が座布団を敷いて、自分は板の間に座り、前に扇子を置いて“お願いします”と頭を下げます。稽古中に尋ねたいことがあると“よろしいですか”って丁寧に言ってきます。その物言いは歌舞伎教室で教わったようですね」

──歌舞伎教室というのは。

「いま、コタは松竹が歌舞伎座でやっている「歌舞伎アカデミー こども歌舞伎スクール 寺子屋」っていうクラスに通っているんです。歌舞伎の所作から礼儀作法、鼓や三味線などの鳴り物まで、ぜんぶ一流の師匠方が教えてくれる。その間は板の間に正座で教わるんですが、歌舞伎座へいそいそ出かけていきますから好きみたいですよ。付き添いで行って、後ろで正座してなくちゃいけない母親のほうが悲鳴をあげています」(笑)

──これからおやりになりたいことは。

「僕は『ラーメン天狗』という絵本を作ったんですが、これは『アンパンマン』のやなせたかし先生に褒められたんですよ。その正義の味方・ラーメン天狗のアニメを作りたい。例えば、いろんな宇宙人が屋台を宇宙に浮かしていて、みんなが食べに行く。そこに善と悪の争いが起こる、食材同士が戦うとかね。僕が描く画で僕の声で動かす、そういうアニメができたらいいなと思っています。

僕が色紙に書くのは『よく笑う人は人生の達人』という言葉なんです。人を愉しませるのが大好きなので、笑いのある日々を全したい。だから人生の幕引きは、いつの間にかいなくなっちゃうのがいい。“そういえばテレビでキクちゃんを観ないし、寄席にも出てないね……。えっ、亡くなったの?”。そう言われる最期が格好いいと思うんです」

●林家木久扇(はやしや・きくおう)

昭和12年、東京生まれ。昭和31年、漫画家・清水崑に入門。昭和35年、三代目桂三木助門下に。翌年、三木助没後は八代目林家正蔵門下となる。昭和44年、日本テレビ『笑点』のメンバーに。昭和48年、真打昇進。寄席はもとより、テレビ・ラジオ番組からCMまで幅広い芸能活動の一方、画業でも活躍。著書に『親馬鹿力のおかげです』等。落語協会相談役、日本漫画家協会参与。最新CD『林家木久扇 15 ザ・スーパースター』が発売中。『道具屋』など6席収録。

※この記事は『サライ』本誌2018年3月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/宮地 工)