■サッチモが変えた常識

ところで、コルネット(トランペット)やサックスといった「西欧楽器」は、もともとクラシック音楽のために作られ、ジャズはそれを「転用」しています。クラシック音楽では「楽譜」があるので、楽器はそれを「再現」する道具と見なされ、特に大勢の楽団員が合奏するオーケストラなどでは、吹く人によって音色が違っては困るわけです。アンサンブルが濁ってしまいますからね。

そうした理由から「楽曲を表現するための理想の音色」が、それぞれの楽器の演奏者には求められることとなります。サッチモはこの「常識」をひっくり返したのです。彼は楽器を楽曲ではなく、「自分の身体に引きつけて」演奏したのですね。それは透明で抽象的な「美しい」音ではなく、人間臭がふんぷんと漂ってくる、ちょっと「濁った」音といってもいいでしょう。しかしその音からはなんともいえない親しみやすさ、人を惹きつける魅力が漂い出しているのです。

これが「ジャズの音」なのです。サッチモは初期ジャズのスタイルを踏襲しつつ、そこに「人間の出す音」としての楽器の音色という、ジャズにとってもっとも重要な特徴を付け足したのですね。「個性的表現を重視するジャズ」という道筋が、サッチモによって力強く切り拓かれたのです。

クールなマイルス・デイヴィスのトランペット・サウンドも、熱気に満ちたジョン・コルトレーンのテナー・サックス・ソロも、彼らの「身体から滲み出てくる音」だからこそ魅力があるのです。

そしてそれこそがジャズという音楽の特徴なのですが、その発端にはルイ・アームストロングがいたのです。彼が「ジャズの父」と呼ばれるのは、こうした理由によっているのです。

スキャットによる個性的ヴォーカル表現も、演奏者の身体から滲み出てくる楽器の音も、同じ発想から生まれたものなのですね。

>>次のページへ続きます。

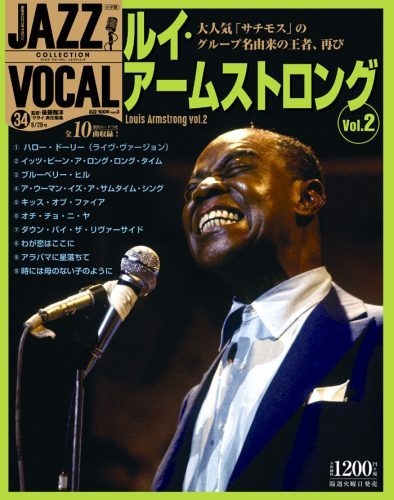

※隔週刊CDつきマガジン『JAZZ VOCAL COLLECTION』(ジャズ・ヴォーカル・コレクション)の第34号「ルイ・アームストロングvol.2」(監修:後藤雅洋、サライ責任編集、小学館刊)が発売中です。