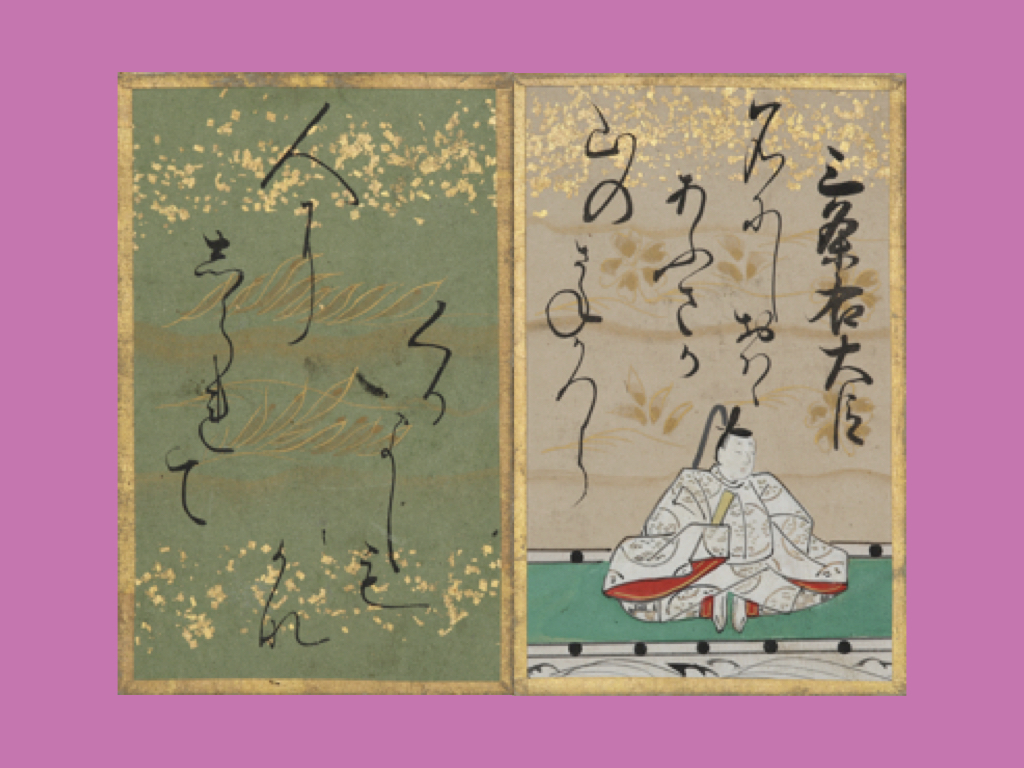

文屋朝康(ふんやのあさやす)は平安時代の歌人で、彼の父親は、六歌仙の一人に数えられる文屋康秀(ふんやのやすひで)。しかし、その生涯は順風満帆とは言えなかったようです。

官職としては、寛平4年(892)に駿河掾(するがのじょう)、延喜2年(902)に大舎人大允(おおとねりのだいじょう)、そして大膳少進(だいぜんのしょうしん)を歴任しました。これらはいずれも従六位下という比較的低い位の役職で、朝康の人生が決して華やかなものではなかったことがうかがえます。

それでも朝康は、歌人としては確かな実力を持っていました。「寛平御時后宮歌合(かんぴょうおんときこうぐううたあわせ)」や、「是貞親王家歌合(これさだのみこのいえうたあわせ)」といった、当時の代表的な歌合に参加し、その才能を認められていたのです。

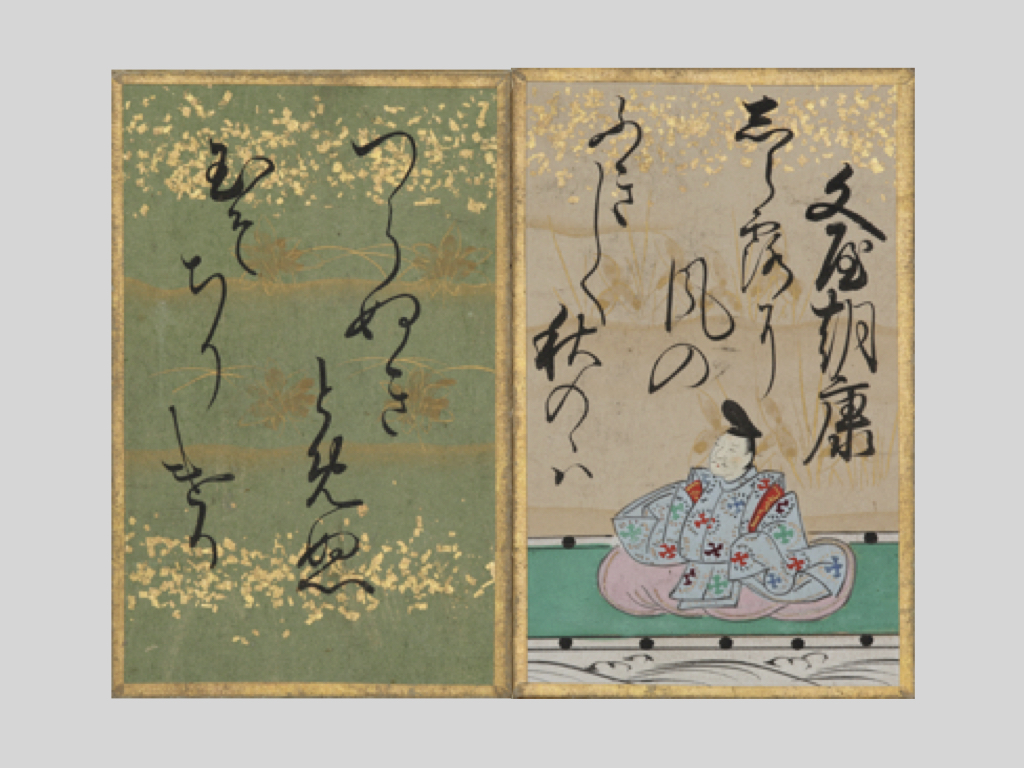

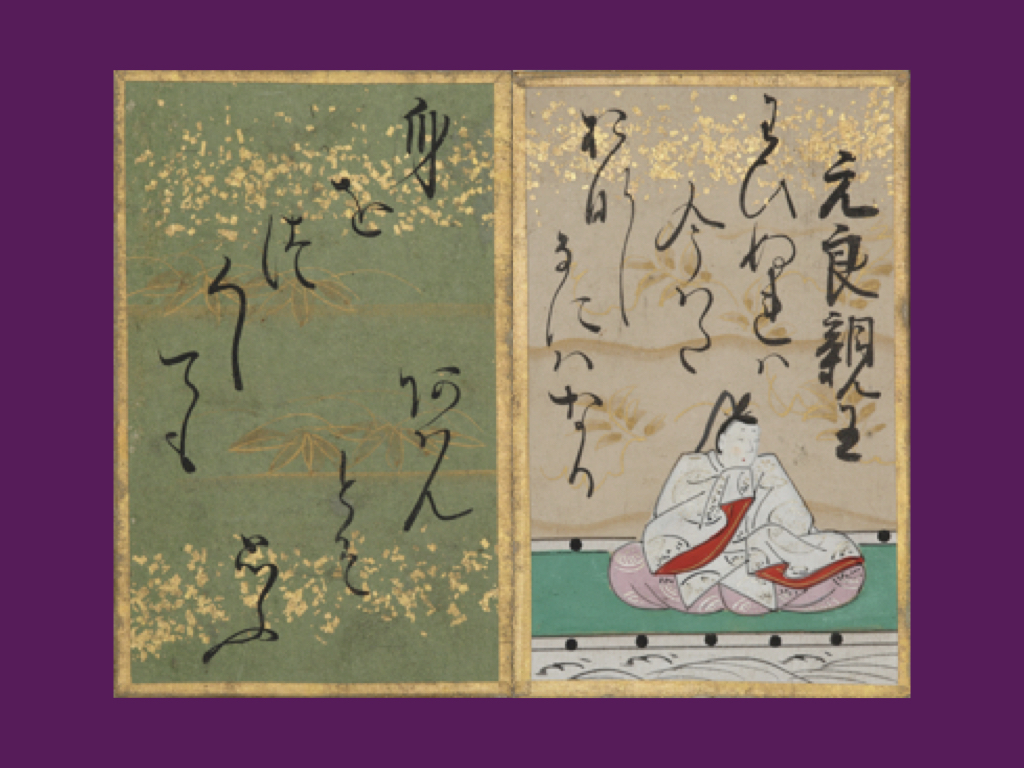

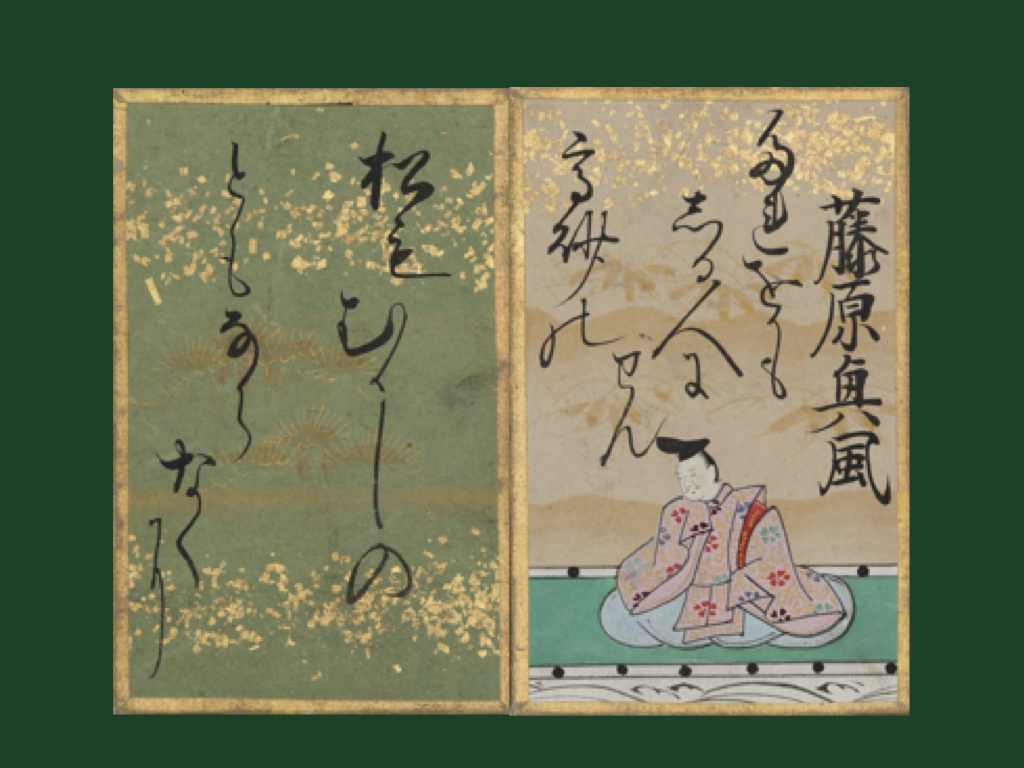

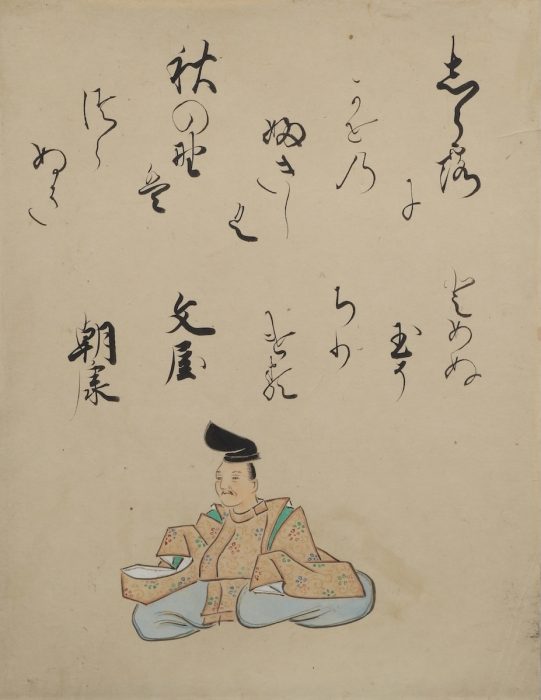

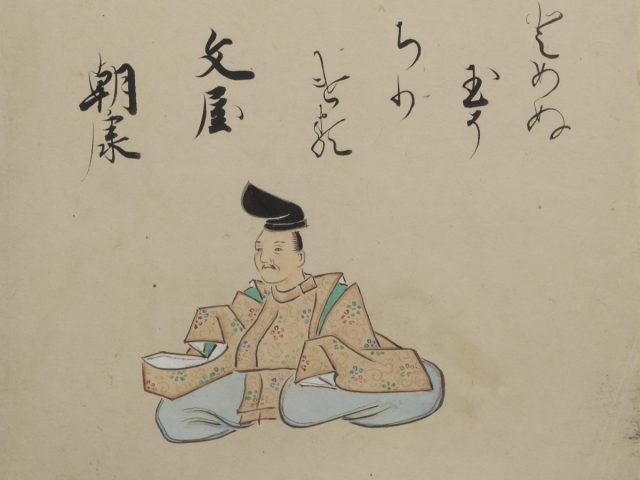

文屋朝康『百人一首画帖』より

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

文屋朝康の百人一首「白露に~」の全文と現代語訳

文屋朝康が詠んだ有名な和歌は?

文屋朝康、ゆかりの地

最後に

文屋朝康の百人一首「白露に~」の全文と現代語訳

白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける

【現代語訳】

白露に風がしきりに吹いている秋の野は、緒(ひも)で貫きとめていない玉が散り乱れていたのだったよ。

『小倉百人一首』37番、『後撰集』308番に収められています。『後撰集』の詞書(ことばがき)には「延喜の御時歌召しければ」とありますが、実際は「寛平御時后宮歌合」の歌であるといわれています。舞台は「秋の野」。草葉の上には、夜の間に降りた真っ白な露(白露)が無数に宿っています。そこへ、さっと秋風が吹き抜ける。すると、草葉の上の白露は、きらきらと輝きながら一斉に地面へとこぼれ落ちていきます。

朝康は、この「風に吹かれて散り落ちる白露」の様子を、「糸に通していない玉(つらぬきとめぬ玉)」に見立て、玉が散らばっているようだと表現したのです。

白露を玉と見立て、それを緒で貫くというのは、平安時代の歌の常套的な表現ではありますが、風に吹かれるたびに玉がパラパラと秩序なく、光を乱反射させながらこぼれ落ちていく様子が見事に描かれています。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

文屋朝康が詠んだ有名な和歌は?

朝康の歌は『勅撰和歌集』に3首しか入集していません。その中から2首をご紹介します。

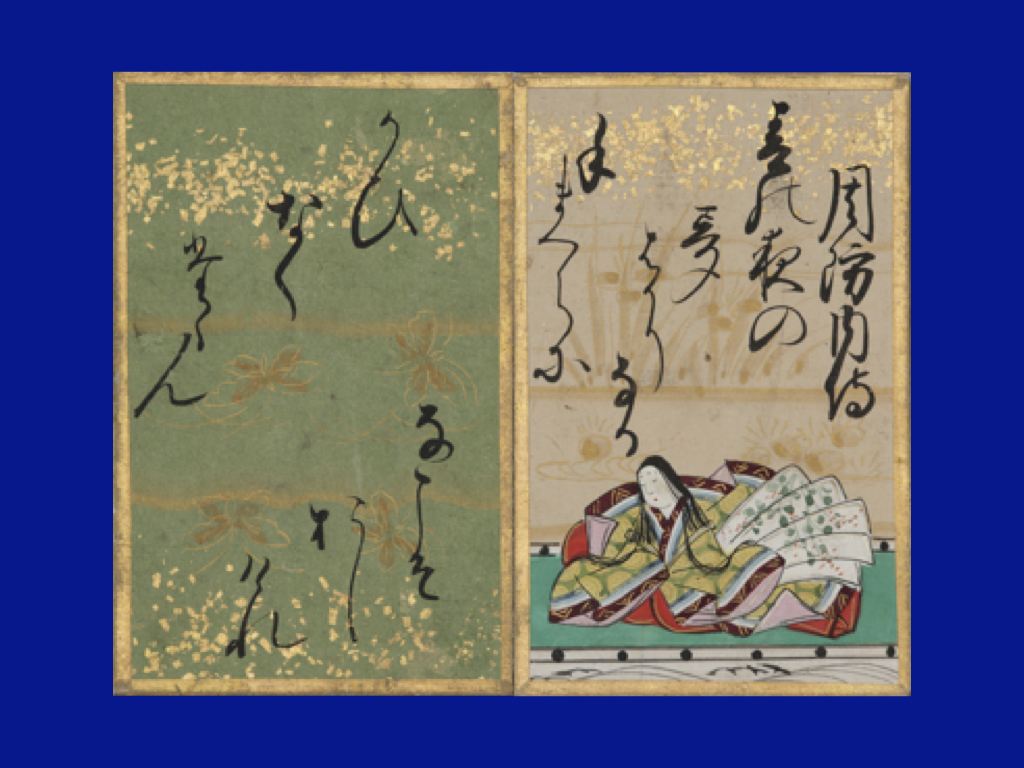

秋の野に おく白露は 玉なれや つらぬきかくる 蜘蛛の糸すぢ

【現代語訳】

秋の野に置く露は玉だろうか。つらぬいて通す蜘蛛の糸すじよ。

『古今和歌集』225番に収められています。この歌も露を玉に見立てています。秋の野原にできた白露のしずくが蜘蛛の糸に連なって、まるで美しい首飾りのように輝いている姿を繊細に描いています。

「玉なれや」と投げかける形で、自然の美しさに対する感嘆を込めています。白露はとても儚く散りやすいものですが、蜘蛛の糸によって見事に貫き連なっている様子は、生命の神秘や一瞬の美を感じさせます。

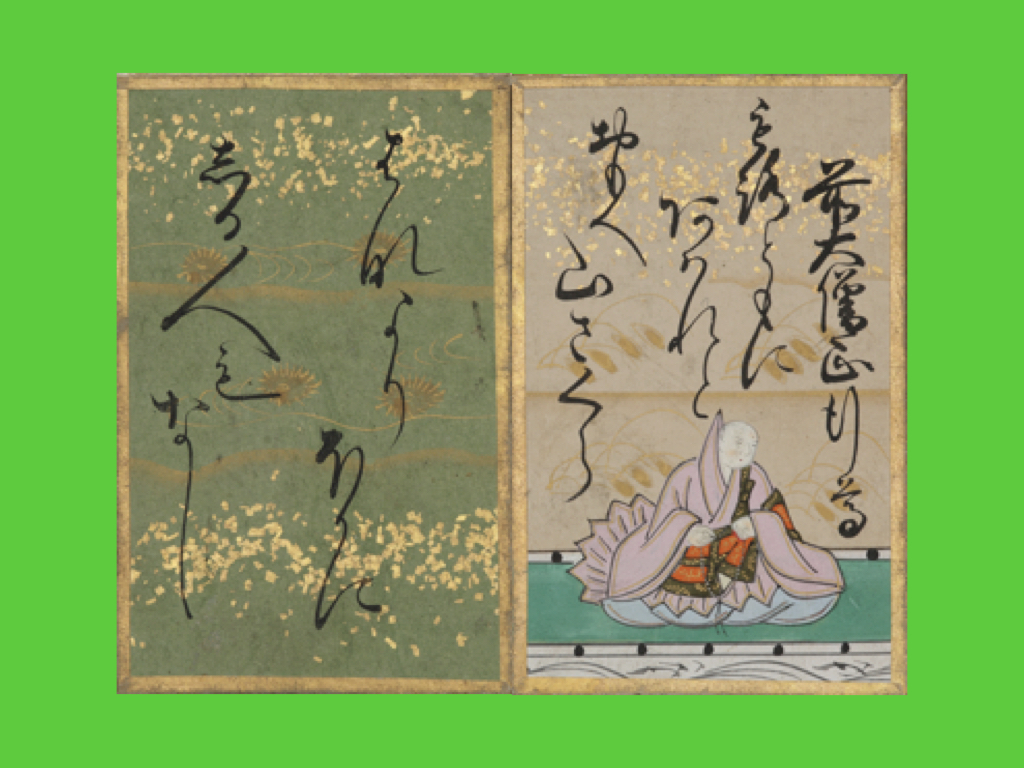

浪わけて 見るよしもがな わたつみの 底のみるめも 紅葉ちるやと

【現代語訳】

波を分けて見てみたいものだ。海の底を見れば、海松布(みるめ)も紅葉して散っているのかと。

『後撰集』417番に収められています。「これほど美しい紅葉が、今、陸の世界を彩っている。ならば、あの広大な海の底では、一体どうなっているのだろうか」。この壮大な空想こそが、この歌の出発点です。

「みるめ」には、二つの意味が掛けられています。つまり、朝康は「(自分の)見る目で、海の底の海松布(みるめ)が紅葉しているかを見たい」と、一つの言葉に二つの願いを込めて詠んでいるのです。

文屋朝康、ゆかりの地

文屋朝康のゆかりの地を紹介します。

押立神社

滋賀県東近江市にある押立神社の宮司さんは文屋康秀の子孫にあたる方だそう。康秀、朝康親子の歌碑があります。

最後に

この歌の魅力は、ただ美しいだけでなく、その光景が決して永遠ではない「儚さ」を内包している点にもあります。きらめく玉は、次の瞬間には地面に落ちて消えてしまう。その一瞬の輝きを捉えたからこそ、私たちの心に深く響くのかもしれません。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp