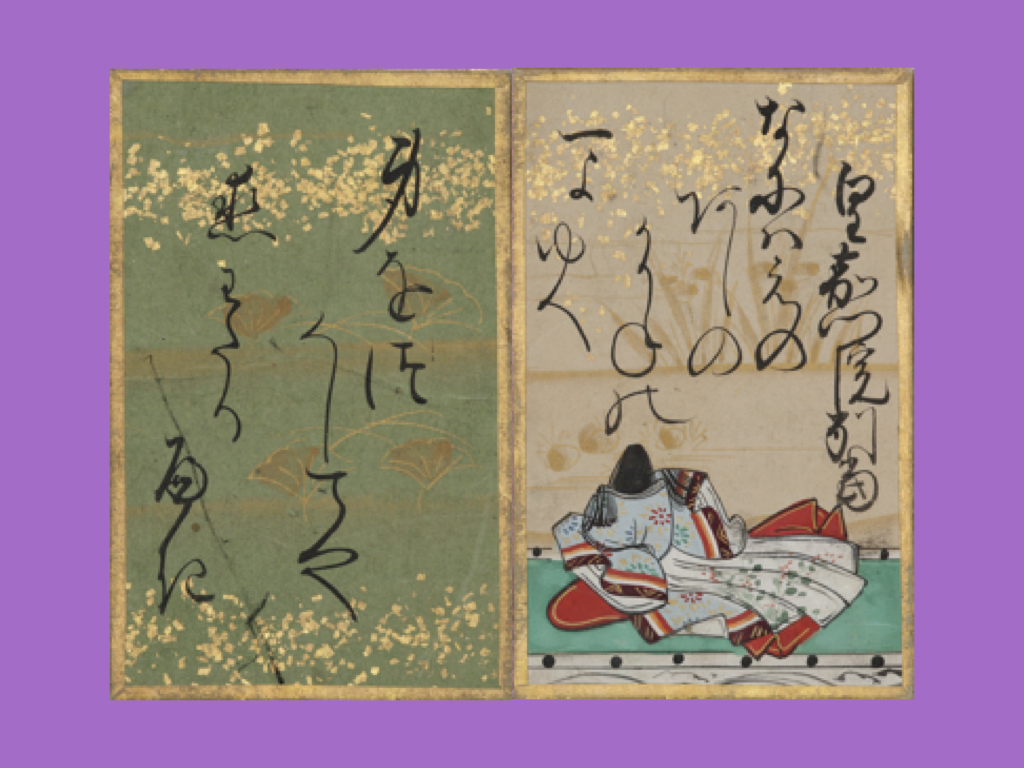

皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)は、平安時代後期の女性歌人で、生没年は不詳ですが12世紀頃の人物とされています。源俊隆の娘として生まれ、崇徳(すとく)天皇の皇后である藤原聖子(ふじわらのせいし、皇嘉門院)に女房として仕えました。

別当とは女房たちを束ねる女官長の役職で、家政を司る重要な地位でした。保元の乱後、崇徳院が讃岐に流されると聖子は出家し、養和元年(1181年)に崩御。皇嘉門院別当もその頃には出家して尼となったことが、九条兼実(くじょうかねざね)の日記『玉葉』に記されています。

皇嘉門院が藤原兼実の異母姉であった縁から、「右大臣兼実家歌合」や「兼実家百首」などの歌合にも参加。基俊や俊恵、寂蓮、源頼政らと共に歌才を競いました。作品は『千載集』以下の勅撰集に9首が入集していますが、『新古今集』には採られていません。宮廷文化の中で育まれた繊細な恋歌で知られる歌人です。

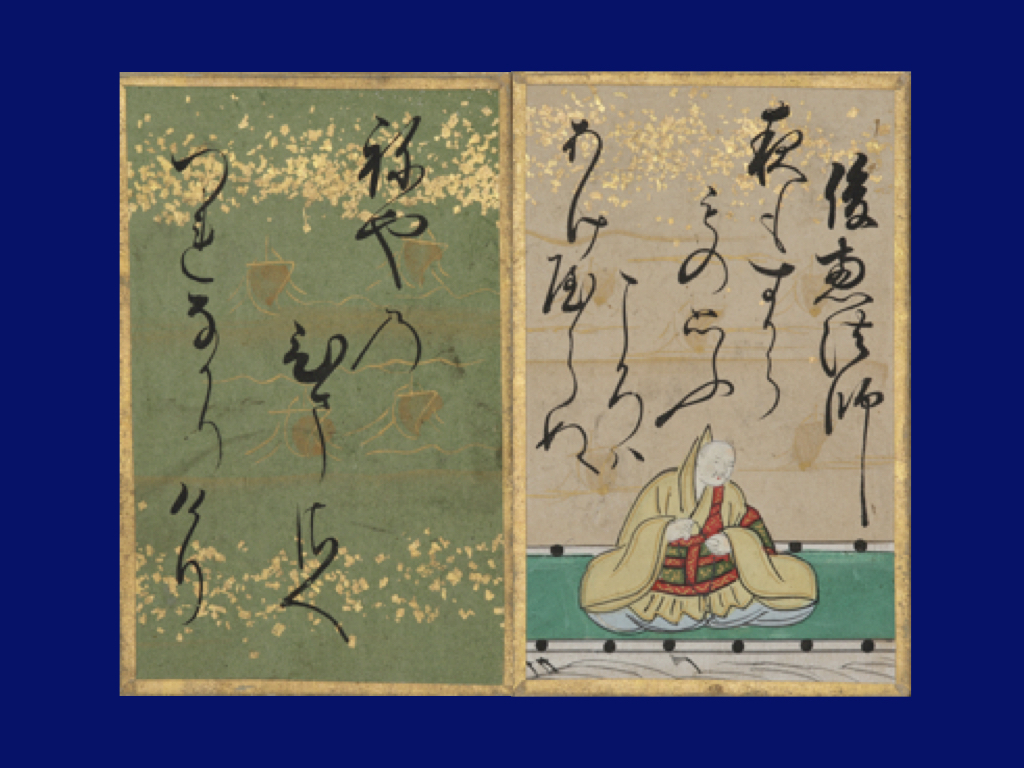

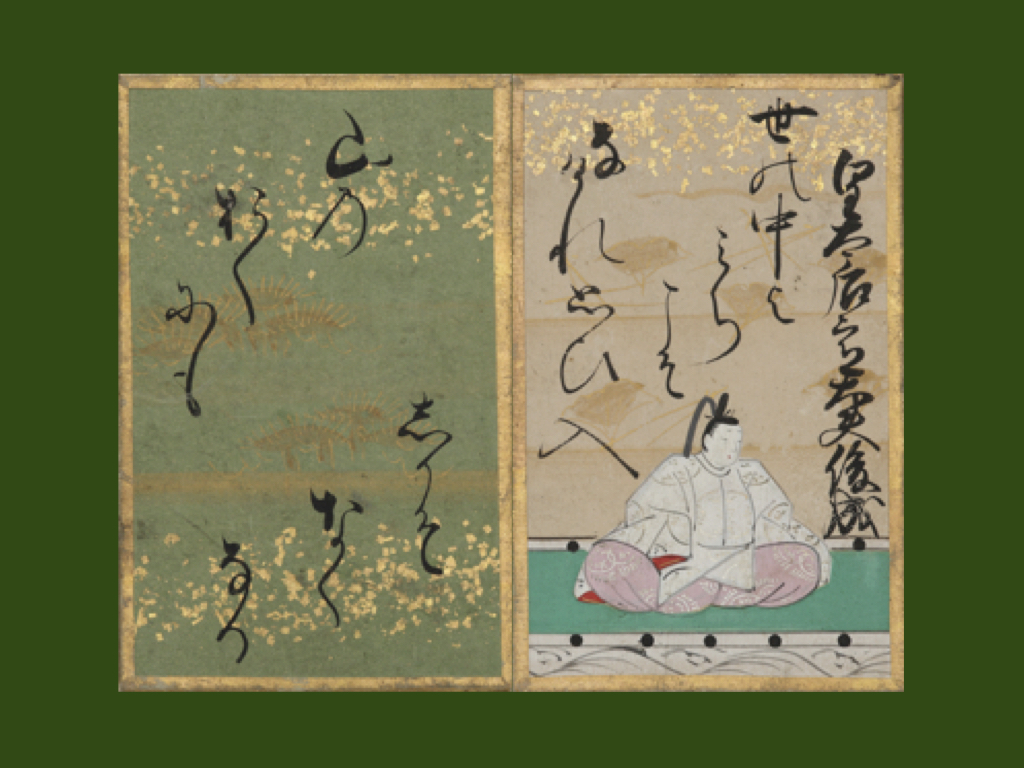

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

皇嘉門院別当の百人一首「難波江の~」の全文と現代語訳

皇嘉門院別当が詠んだ有名な和歌は?

皇嘉門院別当、ゆかりの地

最後に

皇嘉門院別当の百人一首「難波江の~」の全文と現代語訳

難波江の 葦のかりねの ひとよゆゑ みをつくしてや 恋ひわたるべき

【現代語訳】

難波の入り江の芦の刈り根の一節(ひとよ)ではないが、ただ一夜の仮寝のために、あの澪標のように身を尽くして恋い続けなければならないのでしょうか。

『小倉百人一首』88番、『千載集』807番に収められています。この歌の魅力は、難波江(なにわえ)という具体的な地名を使いながら、複数の掛詞を駆使して恋の心情を多層的に表現している点にあります。

「難波江の葦の」が序詞で「かりねのひとよ」を導いています。「かりね(刈り根)」と「(短い)仮寝」、「ひとよ」と「(葦の)一節(ひとよ)」を掛け、さらに「身を尽くす」と「澪標」を掛けるという、非常に高度な技法を用いています。

「あの短い夜のために、この身は澪標のように水に打たれながら、ずっと立ち尽くすように恋い焦がれなければならないのか」という、情景と心情が一体となった、見事な一首なのです。単なる恋の嘆きではなく、難波の風景画を背景にした壮大な愛の宣言ともいえるでしょう。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

皇嘉門院別当が詠んだ有名な和歌は?

当時はそれなりに名の知れた歌人であったと思われますが生没年も不詳、逸話も残されていません。その中でも代表的な歌を紹介します。

思ひ川 いはまによどむ 水茎を かきながすにも 袖は濡れけり

【現代語訳】

思い川の岩間に淀んでいる水草を払いのけようとすれば、袖は濡れてしまう。そんなふうに、あなたとの仲が淀んでしまったので、思いを手紙に書くにつけ、私の袖は涙で濡れてしまった。

『新勅撰和歌集』667番に収められています。この歌は、恋に悩む女性の深い悲しみを、川の流れに託して詠んだ技巧的な一首です。「思ひ川」という恋心の川が、岩の間(いはま)で淀んでしまうように、二人の関係が行き詰ってしまった。「(思いを)言わん」とするも、言葉にならない苦しさが伝わります。

この淀んだ気持ちを手紙(水茎)に書き流そうとすると、涙が溢れて袖が濡れてしまうのです。「水茎」は「水草の茎」と「筆跡」の掛詞。初めの二句が「水茎」を導く序詞の役割を果たし、「よどむ」「水」「ながす」など川の縁語が、恋文を涙で濡らす女性の姿を鮮やかに描き出しています。

皇嘉門院別当、ゆかりの地

逸話も残されていない皇嘉門院別当ですが、歌に詠まれた地を紹介します。

難波江

「難波江」は、現在の大阪湾岸地域にあたります。古くから港町として栄え、和歌の舞台としてよく詠まれました。当時の難波江は多くの人が行き交い、旅の情緒を感じさせる場所でした。難波宮跡公園(大阪市中央区)には、古代から中世にかけての難波の歴史を学べる施設があり、皇嘉門院別当が歌に詠んだ「難波江」の面影を想像することができます。

最後に

皇嘉門院別当の歌は、800年以上の時を超えて、現代の私たちの心にも深く響きます。特に人生経験豊富なシニア世代の皆様には、恋の歌に込められた人間の普遍的な感情や、人生の機微を読み取っていただけるのではないでしょうか。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

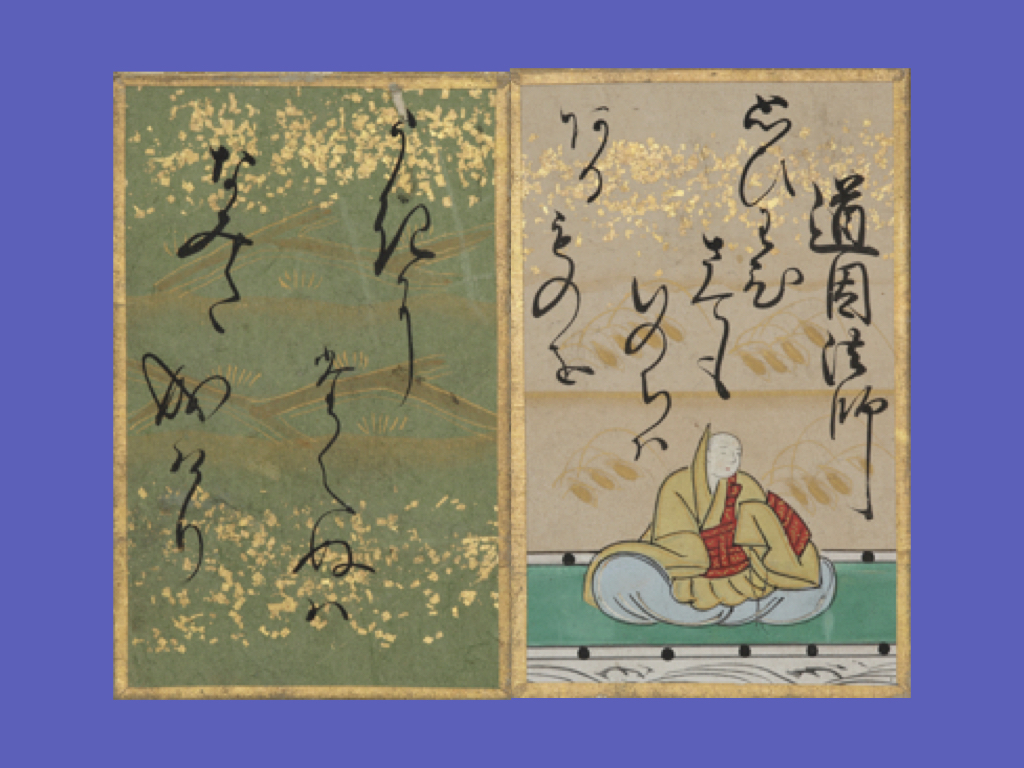

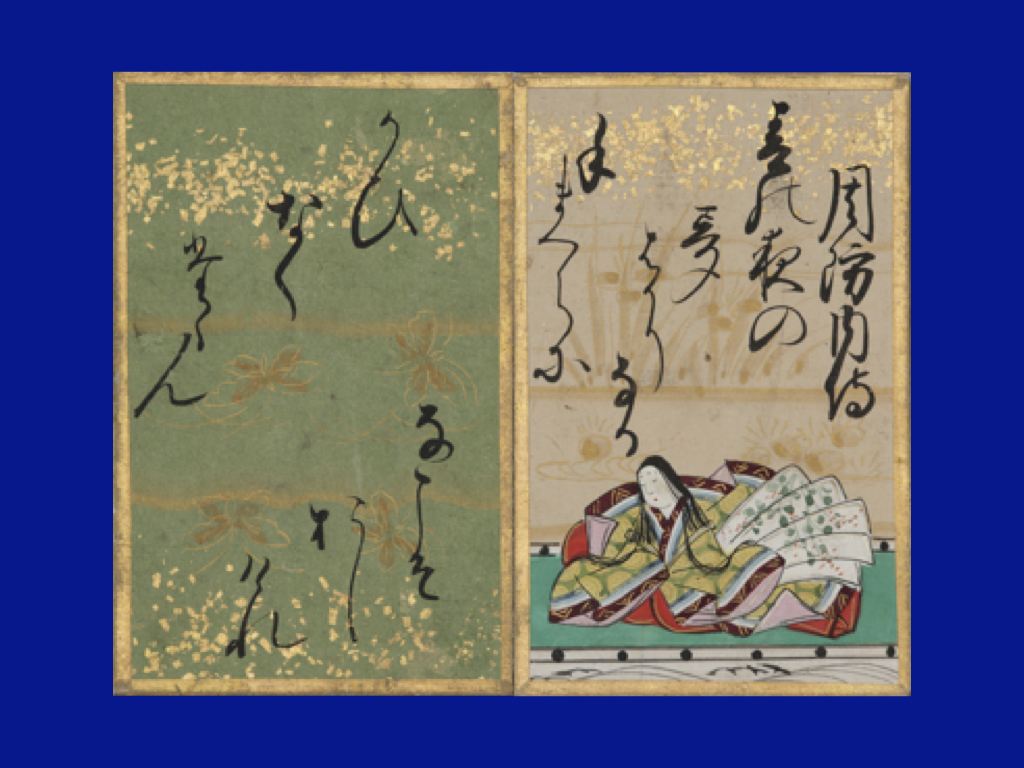

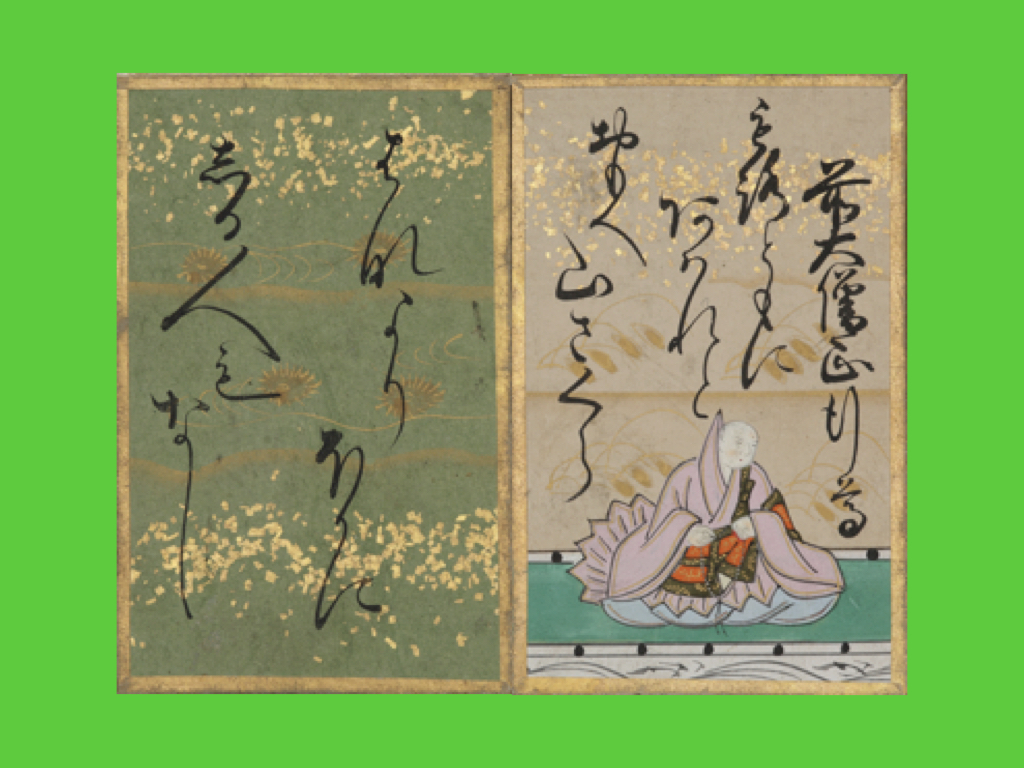

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp