「“人間は生きものである”と新書は教えてくれる」

昭和11年生まれ。東京大学大学院生物化学専攻博士課程修了(理学博士)。JT生命誌研究館名誉館長。新著に『いま地球は? 人類は? 本の旅 三十年』。

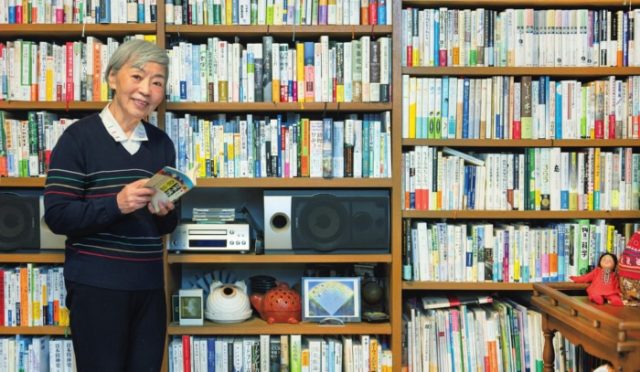

自宅リビングの壁一面は書架になっていた。そこから、中村桂子さんが抜き出してきてくれたのが、この5冊だ。

経済、風景、市民活動、仏教(思想)、歴史。一見ばらばらだが、ここには共通するものがあると中村さんはいう。

「それは、“人間は生きものであり、自然の中にある”という考えです。そんなこと、当たり前だと思うでしょ? ですが、利便性や効率性を志向する社会からは、この“当たり前”がすっぽり抜け落ちています」

中村さんは「生きるということは、時間を紡ぐこと」だという。

「効率性を重視し、時間を短縮することは、いってみれば、生きることの否定です。便利だからと思考をAIに委ねることが、はたして生きものらしいでしょうか」

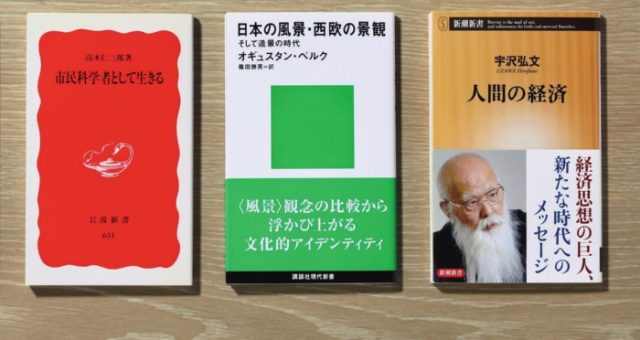

宇沢弘文著 新潮新書(電話:03・3266・5111) 836円

経済というと利益追求と捉える向きがあるが、経済学者・宇沢弘文が説くのは医療も教育も都市も農業も「社会的共通資本」であるという考え方だ。「人間とは何か、という大命題を経済学から追求しています」(中村さん、以下同)

(中)『日本の風景・西欧の景観 そして造景の時代』

オギュスタン・ベルク著 篠田勝英訳 講談社現代新書(電話:03・5395・5817)990円

「人間は、自然とどう関わってきたのか、という極めて本質的な問題を、“風景”を切り口に語った本です」。フランス人の著者は、日本と西欧の風景の捉え方の違いを比較しながら、人間の文化や社会を考察する。

(左)『市民科学者として生きる』

高木仁三郎著 岩波新書(電話:03・5210・4000) ※絶版

原子力の専門家・高木仁三郎は、長年にわたって原発の問題点を訴えてきた。本書は半生を振り返りながら「市民科学者」の道を探る。「科学の有り様を考えさせられる本です。“科学はみんなのもの”という思想が通底しています」

中村さんにとっての「新書を読む」行為は、自分の専門外のジャンルから、それぞれの「人間は生きものであり、自然の中にある」という見方や方法に感じ入ることでもあった。

例えば、人間を自然や風景の中に置いてみる(『日本の風景・西欧の景観』)、人間の生活の営みの中から歴史を俯瞰してみる(『日本社会の歴史』)というように。

人間から経済や社会を見る

中村さんが「宇沢弘文さんのメッセージが詰まっている」というのは、『人間の経済』だ。

経済学はシステムとして社会を捉える学問だが、本書では経済を捉え直すに際し、「人間の心」を持ち込む。「人間」を蔑ろにして、金儲けに走ったのが今の日本ではないか、という現代社会批判が、メッセージの根本にある。

『市民科学者として生きる』は、科学者・高木仁三郎の社会運動の記録だ。

「“人間は生きものであり、自然の中にある”という根本を忘れがちなのは、科学者です。自分の専門にばかり目を向けていると、人間を機械のように扱ってしまう。高木さんが“市民科学者”であり続けたことは、専門家へのアンチテーゼにもなっています」

中村さんは最近、平安時代初期の密教僧・空海に関心がある。新書『空海』を入口に、たくさんの空海本を読んだという。

「人間が生きるとは何か、追求し続けた人です。南方熊楠や宮沢賢治に通ずる自然への眼差しもある。空海から学びたいですね」

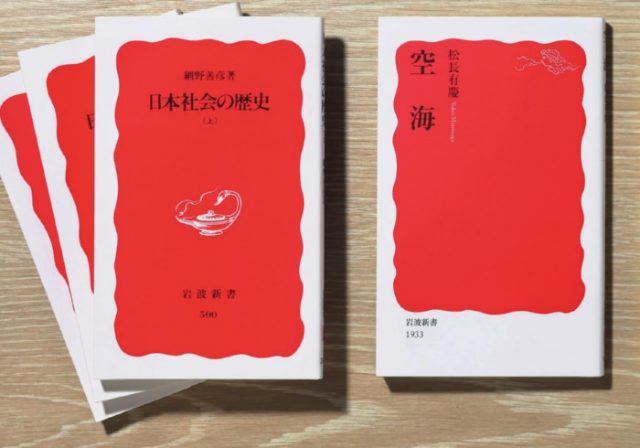

松長有慶著 岩波新書(電話:03・5210・4000) 968円

「空海は今、私が最も関心を寄せている人物です。空海の天才ぶりには到底及びませんが、世界の捉え方は自分と重なるところがあります」。真言宗の開祖・空海の思想を「自然観」「対立と融合」など10の観点から説き明かす。

(左)『日本社会の歴史』

網野善彦著 岩波新書(電話:03・5210・4000)上巻924円、中巻990円、下巻880円

歴史学者・網野善彦による、全3巻の本格的な日本通史である。「今までの『歴史本』は、為政者など権力者側から切り取ったものがほとんどです。網野善彦は、社会を生きる人間側から歴史を捉え直しています」

取材・文/角山祥道 撮影/藤田修平

※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。