出版活動の特徴

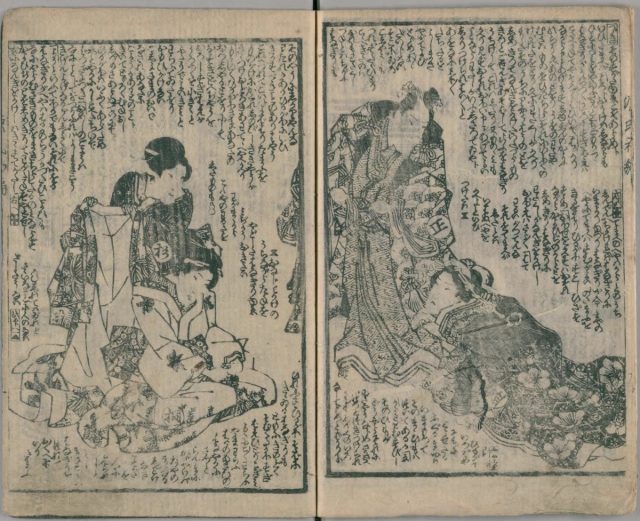

鶴屋喜右衛門は、地本問屋として娯楽用の絵入り本、特に合巻や錦絵の版元として知られています。とりわけ、柳亭種彦(りゅうてい・たねひこ)作、歌川国貞(うたがわ・くにさだ)画の長編戯作 『偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)』 の版元として有名です。

(国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/pid/2605023 をトリミングして作成

この作品は文政12年(1829)から天保13年(1842)まで全38編が刊行され、幕末の出版物の中でも群を抜く人気を博しました。

『偐紫田舎源氏』は、『源氏物語』を翻案した合巻作品で、当時の文化や社会情勢を背景に、娯楽性と文学性を兼ね備えていました。「偐紫」は“似せ”もしくは“偽”の紫式部にかけ、「田舎源氏」はまがいものの『源氏物語』の意があります。この作品の成功は、鶴屋喜右衛門の商才と編集能力を象徴しているといえるでしょう。

出版文化への貢献

鶴屋喜右衛門は、錦絵の版元としても活躍し、江戸時代の出版文化の発展に寄与しました。また、彼が属していた地本問屋は、娯楽書の出版を担うだけでなく、日本文化の大衆化を推進しました。彼の活動は、江戸後期における出版業の繁栄を象徴しており、その遺産は現在も浮世絵や文学の分野で評価されています。

まとめ

鶴屋喜右衛門は、江戸時代の出版文化を語る上で欠かせない存在です。『偐紫田舎源氏』をはじめとする数々の出版物を通じて、日本の文芸と娯楽の発展に大きく貢献しました。その活動は、出版業の枠を超えて日本文化全体に影響を与えました。鶴屋喜右衛門の名前は、今日もなお日本の出版史の中で輝きを放っています。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)