ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第7回は、田沼意次(演・渡辺謙)らの江戸幕府パートがありませんでした。これまでほとんど、蔦重の吉原パートとの「両輪」で展開されてきた物語ですが、今回は吉原パートのみになりました。

編集者A(以下A):そういうタイミングなので敢えて言及しますが、熱心に放送を楽しみにしているファンの方から「吉原の親父さんたちや版元のおやじさんらがたくさんいて、わかりづらい時がある」という声が寄せられました。

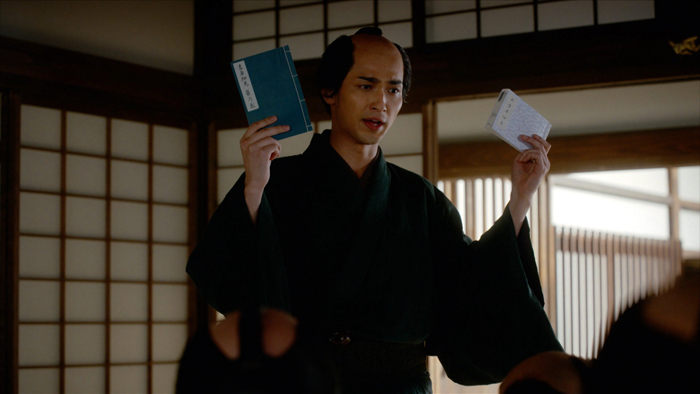

I:確かに、「忘八」と呼ばれる吉原の親父たちが集う寄合には、蔦重(演・横浜流星)が働く茶屋(蔦屋)に駿河屋市右衛門(演・高橋克実)らの引手茶屋、松葉屋半左衛門(演・正名僕蔵)らの女郎屋があって、女郎屋も格の違いがいろいろ。さらに、同じ回には市井の地本問屋たちも登場するわけです。鱗形屋孫兵衛(演・片岡愛之助)が重版(偽板。他の版元の本を無断で出版)の咎で摘発された後に、同業者による寄合の場面が描かれました。鱗形屋と同じ地本問屋の西村屋(演・西村まさ彦)、鶴屋喜右衛門(演・風間俊介)、奥村屋源六(演・関智一)、岩戸屋源八(演・中井和哉)、村田屋治郎兵衛(演・松田洋治)、松村屋弥兵衛(演・高木渉)らが鱗形屋摘発の顛末について話していました。この人たちはどんな人だっけ? と思った人もいたかもしれません。

A:西村屋も鶴屋も当時の大手版元です。特に鶴屋喜右衛門は後に、『偐紫田舎源氏』という『源氏物語』をトレースした草双紙を刊行して、これが江戸時代有数のベストセラーになります。鱗形屋も大手ですし、第6回で、当世流行の風俗として描かれた「金々野郎」(遊郭通気取り)をモチーフにして一世を風靡した黄表紙『金々先生栄花夢』の版元でもあります。さらにこれは『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』の受け売りですが、『江都二色』という当時の玩具を北尾重政(演・橋本淳)に描かせた本も出版するなど有力版元として知られていました。

I:『金々先生栄花夢』は主人公が、立身出世祈願でお参りしようとして出向いた目黒不動名物の粟餅を頼んで、その粟餅が出来上がるまでにうたた寝をしてしまい、その時みた「夢」の中の物語という斬新な設定です。ですから第6回で、長谷川平蔵(演・中村隼人)が「棚から粟餅」というフレーズを発したときに『金々先生』だ! と思った人もいたかもしれません。ところで、鱗形屋が重版した『早引節用集』(通俗辞書のようなもの)は、およそ3000部あったといわれています。当時の江戸の人口が百万人を超えていたとはいえ、けっこうな部数。ベストセラー級の売れ行きを期待していたのでしょう。

A:世界的に識字率が向上していた時期ではありますが、日本も例外ではなく、寺子屋や手習所などに庶民の子弟も通っていたくらいです。義務教育などなかった時代とはいえ、こうした知識を得るための本はそこそこ売れたのだと思います。前出の『歴史おもしろBOOK』でも触れていますが、武士、商人、町人それぞれ、子どもたちの教育には力を入れていたんですね。

高級妓楼の経営者たち

I:話を戻しますが、『べらぼう』の登場人物たちの関係性がわかりづらいという声の背景にあるのは、地本問屋の寄合の場面から、吉原の親父たちの寄合の場面に転じて「これはどっちの話かな?」というように感じてしまうこともあるかもしれません。「この人たちはいったいどういう人だっただろうか?」の連続といえば連続です。第7回の場面に居合わせたのは、駿河屋、大文字屋市兵衛(演・伊藤淳史)、松葉屋、丁子屋長十郎(演・島英臣)、と扇屋宇右衛門(演・山路和弘)、大黒屋の女将律(演・安達祐実)らです。

A:このうち、駿河屋は吉原の客を女郎屋に案内する引手茶屋の経営者。現代でも繁華街には「風俗案内所」という施設があったりします。当時の茶屋はもう少し格式ばったかんじのする場所だったと思われますから、似てはいますが、同一視してはいけないと思います。

I:それ以外の松葉屋、大黒屋、丁子屋、扇屋は女郎屋ということになります。このうち松葉屋や扇屋、丁子屋はいまでいう高級店。大黒屋は大衆店のような存在だったといいます。有名な浮世絵の「新吉原江戸町二丁目丁子屋之図」は丁子屋を描いたものですね。そこまで把握できれば、なかなか興味深い場面ではありますが、なじみのない職業に聞いたことのない名前ばかりですから、物語に入りこむのが難しいという声が出て来るのも仕方がないことなのかもしれません。

A:劇中では、大衆店よりさらに下位に位置する二文字屋の女郎らが、歌を歌いながら蔦重の『細見』の制作手伝いをしていました。わかりづらい部分があるとすれば、当欄でもフォローできることがあれば、随時フォローしていきたいですね。

【花の井の力添えの意味を考える。次ページに続きます】