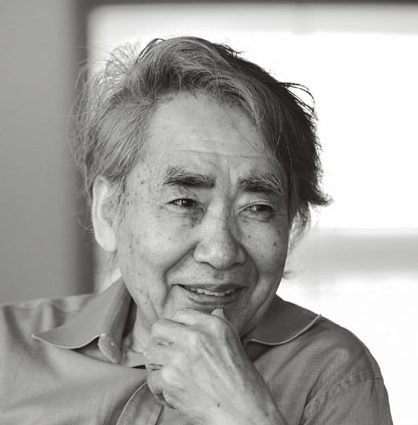

脇屋友詞(中国料理シェフ)

─料理人生活50年の節目に、新たな中華の可能性に挑む─

「時代とともにお客さんの嗜好は変わる。柔軟に思考しながら進化し続けたい」

──銀座に新たな店を開きました。

「料理人人生を歩んで50年。その節目に、あらためて自分は“どこまでできるか”という挑戦をしてみたくなったんです。銀座という場所を選んだのも、どうせやるなら日本一の美食の街で勝負したいと思ったからです」

──従来とは店の着想が異なります。

「これまで席数が100席、200席という大規模な店を展開してきました。ですが、今回の『Ginza 脇屋 』はカウンター8席と、隠れ家的な個室が一室のみ。売りは、カウンター席と厨房の距離がとても近いことです。中国料理のライブキッチンは、調理の際の火や油の関係でガラス越しがほとんどですが、この空間には遮るものがない。食材をさばき、調理し、盛りつける様子を、飲んだり食べたりしながら目の前で楽しんでもらいたい」

──なぜ、そのような店を。

「お客さんとの距離が近い店をつくってみたかった。小さな店なら、お客さんと会話したり、直接もてなしたりすることができ、親密度があがります。また、つくる料理の自由度があがり、自分自身のやりがいも増します。しばしば常連さんから“今まで以上に脇屋の料理を楽しめる店をつくってほしい”とリクエストされていたこともありました」

──コロナ禍は大変だったと聞きます。

「赤坂と横浜に店を出していましたが、どこも客足が遠のき、この50年でいちばん苦しい思いをしました。23年間続けた横浜の店は閉めることになりました。苦楽を共にした従業員に対する思いがあり、言葉では言い表せないほど悔しかった。不測の事態が起こったとき、大きな店の経営は従業員を守らなければならないので本当に大変です。料理人仲間たちもみんな苦労していて、泣く泣く店をたたむ決断をした仲間もいました。でも、10席程度の小さな店なら、人をあまり雇う必要もなく、不測の事態が起きても常連客だけで充分やっていける。今回の店は経営者として、そうしたことへの配慮もありました」

──調理の仕方も従来の中国料理とは異なるように見えます。

「そうですね。たとえば、中国料理を象徴する風景といえば、大きな中華鍋を火柱を立てながら、リズムよく振る姿でしょうか。でも、うちの中華鍋は小さいし、片手持ち。僕はこれに慣れているし、今回の店はお客さんとの距離も近いのでうってつけです。それから、厨房のど真ん中に窯を据えました。もともと中国では、中華鍋が発明される前から窯が使われていたようなので、原点に戻る、といったほうが正しいかもしれません」

──中国料理で窯を使う利点は。

「想像していた以上に面白いですね。この窯は、ピッツァを焼く窯と似た構造で、450℃にもなる高火力で一気に食材の旨みと香りを閉じ込めることができます。さまざまな具を詰めた丸鶏や、北京ダックを焼くのに使っていますね。先日は試しにパンも焼きましたが、これも美味しかった。新しい窯料理をどんどん編み出す楽しみが増えました」

──同じビル内に『蕎麦割烹 橙(だいだい)』を開店したことも話題になっています。

「じつは、自分の蕎麦店を持ちたいという目標をずっと持ち続けていました。単純に、日本蕎麦が大好きだからです。蕎麦前でゆっくり酒を楽しむ文化も、独特の粋な演出や雰囲気もいい。それに、蕎麦のルーツは中国という説もあるので、僕の中で蕎麦と中国料理は無縁ではないんです。今回の店では日本蕎麦と中国料理の融合にも挑戦していて、日本蕎麦の意外な味わい方などを提案しています」

──日本蕎麦でも新たな挑戦をしている。

「ええ、それが夢でしたから。銀座という場所柄、ゆっくり楽しめるコース仕立ての店にしています。蕎麦は僕が打つのではなく、名門『翁 達磨』出身の職人を迎えました。繊細な蕎麦を打つ、とても腕のいい職人です。普段の僕は立ち食い蕎麦にも目がありません。駅のホームで見つけると、新幹線の出発時間まであと5分というタイミングでも駆け込むほどです。注文するとき、“熱々のスープを多めに入れて”とお願いしますが、熱々で美味しさが増すのは中国料理も蕎麦も同じです」

「人生の節目には易者の父に相談。父が導いてくれたおかげもある」

──料理人を志したきっかけは。

「料理の世界に入ることを決めたのは、今は亡き易者だった父です。“友詞には食神がついているから、食の道に進みなさい”と命じられました。我が家では父が絶対の存在。僕は相当な悪童でしたが親父には反抗できなかったし、反発など許されなかった。中学2年生のとき、生まれ育った北海道から東京へ引っ越し、中学を卒業すると同時に、赤坂の『山王飯店』に弟子入りさせられました。

厨房では、先輩に怒鳴られながら中華鍋を何百枚と洗う毎日。寮生活も寂しくて、辛くて。母に励まされ辛抱しましたが、先が何も見えず心が折れそうでした。そんなとき、小説家・武者小路実篤の“この道より我を生かす道なし。この道を歩く”という言葉に出会ったんです。衝撃が走りましたね。そうか、僕は“自分を生かす道”を自分で何も選んでいなかった。自分で選ばなければ何も始まらない。そう悟り、“料理人の道を歩くこと”を選びました」

──早い時期に料理長に抜擢されます。

「都心に立つキャピトル東急ホテルで料理長補佐を務めているとき、立川(東京)のホテルで料理長をしないかと誘われました。27歳のときです。願ってもない話ですが、当時の立川はまだ再開発前で、荒野のような場所でした。集客が見込めるとは到底思えません。

僕は、人生の節目のときにはいつも、易者としての父に相談していました。このときも助言を求めに行くと、父は“立川の店に行ったほうがいい”と断言しました。親として、格式あるホテルで順調に出世する息子のことを自慢していたので、意外ではありました」

──易者としての判断を優先した。

「プロですからね。いずれにせよ、父の占いがどう出ようと、選ぶのは僕自身です。悩んだ末、立川のホテルへ行くことに決めました。初めての料理長ですから気合は充分。200種類近いグランドメニューを掲げ、都心と変わらぬ本格的な店として出発しました。

しかし、想像以上に閑古鳥が鳴く毎日で、赤字は膨らむ一方です。打つ手を考えていたとき、ふと、都心にいた頃に憧れたフランス料理の美しい盛りつけが頭に浮かんだんです。当時の中国料理は大皿料理を複数人で取り分けるスタイルが主流でした。ですが、フランス料理のようにひとり分ずつ綺麗な皿に盛りつけてから提供してもいいんじゃないか。そう閃き、さまざまな料理を少しずつ味わえる、コース料理形式を提案したのです。すると、当時では新しい中国料理の形式ということもあり、瞬く間に評判になりました」

──メディアからヌーベル・シノワ(※和・洋・中の食材を中国料理の技法で調理し、少量多種を小皿のコースで提供する形式)の旗手と持て囃されました。

「ありがたいことに。同業者からは“西洋かぶれしやがって”と罵しられましたがね。それでも、お客さんが喜んでくれるのだから、そこに答えがある、と。その後、再び転機が訪れます。テレビ番組『料理の鉄人』の初代フレンチの鉄人であり、名店『クイーン・アリス』のオーナーシェフである石鍋裕さんから、都心で一緒に店をやろうと誘われたんです」

──期待に胸が膨らみます。

「それが、躊躇しました。なぜなら、料理人としてだけでなく、レストラン事業の拡大を含めた経営者としての仕事も求められ、怯んでしまって。このときも父に相談して助言をもらい、都心へ舞い戻る道を選びました」

──父の占いはよく当たった。

「いやあ、どうでしょう。子どもの頃はまったく信じておらず、本当に当たるなら“うちがこんなに貧乏なはずがない”と思っていましたから(笑)。でも振り返れば、父の助言はいつも確かでした。今、僕がこうして料理人として、経営者としてやれているのは、父が導いてくれたおかげもあります。そう考えると、感謝の言葉しかありません」

「いつか僕が得意なフカヒレ料理を自作の大皿に盛ってお出ししたい」

──店の器には私物も多いとか。

「フランス料理の華やかな盛りつけに魅せられた頃から、器の持つ美に目覚めました。器を求め、中国や台湾の骨董市にも足を運んでいます。たとえば、お客さんが最初に目にする飾り皿は、私物の古伊万里を使用しています。中国茶の茶器も、中国の焼き物産地で買い求めた品。器は使ってこそ価値がある。飾っておくだけではもったいないですから。

以前は、華やかな西洋の器を好んでいたのですが、近頃は日本の陶磁器にも目が向いています。削ぎ落とした美、というんでしょうか。素朴な味わい深さを感じます」

──器に相当、凝っている。

「気になる器を見つけたら、財布の紐が大きく緩みます。この器にはどんな料理が映えるだろうと考えだすと、買いたい衝動を抑えることができません。以前、『WAKIYA』というタイトルの大型料理本を制作したときのことです。ニューヨークに念願の店を出した頃で、世界に向けて発信する本ということもあり、気合が入りすぎてしまった。本の撮影に使う器を買い揃えていたら、いつの間にか1000万円以上使ってしまった。とはいえ、料理に器は欠かせません。趣味と実益を兼ねているので、後悔はありません」

──趣味が高じて作陶も始めた。

「忙しい日々の合間を縫って、1年ほど前から滋賀県の工房へ通い、信楽焼の若手作家に、手取り足取り指導してもらっています。「蹴轆轤(けりろくろ)」での作陶は難しいですが、料理とは異なる面白さがあり、無心にもなれる。また、嬉しいことに、“筋がいい”と褒めてくださる。やる気が出ますね。今の技量でつくれるのはぐい呑みや小皿のような小さな作品ばかりです。でも、夢は大きく持ちたい。いつか僕のスペシャリテ(得意料理)であるフカヒレ料理を、自作の大皿に盛ってお出ししたい、という野望を抱いています」

──チャレンジ精神が旺盛です。

「限りある人生、何でも可能性を広げてみたいじゃないですか。今回の蕎麦割烹でも、蕎麦店という枠を超えた料理を編み出そうと、さまざまな試みをしています。蕎麦の返しに中華のスープを合わせてみたり、出汁巻き卵にフカヒレを巻き込んでみたり。中華のエッセンスを加えることで、あっと驚く新しい蕎麦店の味が生まれます。逆に、日本蕎麦の発想が、僕の中国料理の源泉になることだって、これからあるでしょう」

──発想が豊かです。

「じつはもうひとつ、楽しみな試みがあるんです。僕の経営ではありませんが、店のあるビルの上階で、懇意にしているワイン愛好家の方が夏頃にワインバーを開くことになっています。“脇屋さんの料理を店で出せないだろうか”と打診されていたので、僕たちの店とこのバーを繋ぐ配膳用リフトを設けました。うちの料理を店で出していただくことも、バーのワインをうちで出すこともできる。いろいろな相乗効果を期待しています」

──攻めの姿勢を崩さない。

「時代とともに、求められる店のあり方も、調味料も食材も、お客さんの嗜好も変わっていきます。ですから、僕たち料理人が同じ場所にとどまるわけにはいきません。今日はこれがベストだけど、明日はまた違う。そんなふうに柔軟に思考しながら、料理人人生の最後まで進化し続けていきたい」

脇屋友詞(わきや・ゆうじ)

昭和33年、北海道芦別市生まれ。東京・赤坂『山王飯店』、東京ヒルトンホテル/キャピトル東急ホテル『星ヶ岡』等で修業を重ねる。27歳で立川『リーセントパークホテル』へ移り総料理長に。平成8年『トゥーランドット游仙境』代表取締役総料理長に就任。平成13年、赤坂に『Wakiya一笑美茶樓』、令和5年12月に『Ginza脇屋』を開店。現在、4店舗のオーナーシェフを務める。新著に『厨房の哲学者』。

※この記事は『サライ』本誌2024年6月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/安井洋子 撮影/伊藤菜々子)