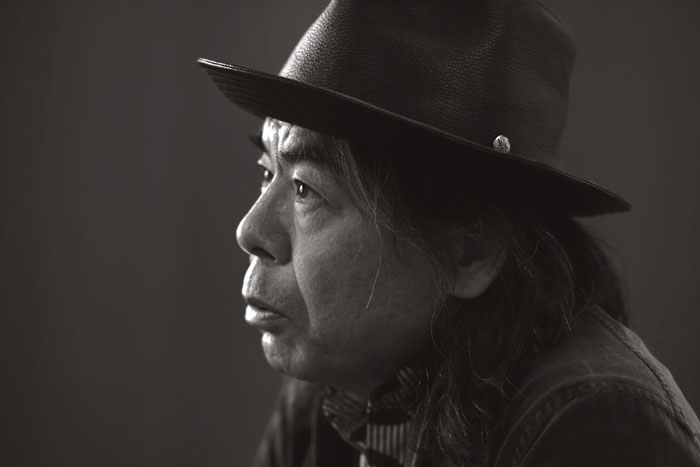

加藤タキ(コーディネーター)

─没後30年で再注目されるオードリー・ヘプバーンらと親しく交流─

「“今”を楽しみ、過去ではなく明日を見る。オードリーさんと母に共通する姿勢です」

──ヘプバーンが再注目されています。

「『永遠の妖精』と称されたオードリー・ヘプバーンが63歳の若さで亡くなったのが、1993年のこと。今年は没後30年になります。ドキュメンタリー映画『オードリー・ヘプバーン』なども公開され、日本のみならず、世界中で彼女の素晴らしさを再確認したんじゃないかしら。もう30年も経ったのか、と私はしみじみ思いましたけどね。“タキ”と呼ぶオードリーさんの声が、今でも耳の奥に残っています」

──親しかったと伺いました。

「初めてお目にかかったのは、’71年のこと。今から半世紀も前ね。日本企業のウィッグのCM契約を成立させて、オードリーさんのローマの自宅を訪ねたのが最初です。私は当時26歳。国際間のコーディネーターとして働き始めていた頃でした。

ツタの生えたレンガ造りのアパートメントの大きな木の扉をノックしたのですが、どうなったと思います? お手伝いさんが出てくるかと思ったら、オードリーさん本人がワインカラーのニット・ワンピース姿で出てきて、“ウェルカム!”(ようこそ)と出迎えてくださったんです」

──気取らない方なのですね。

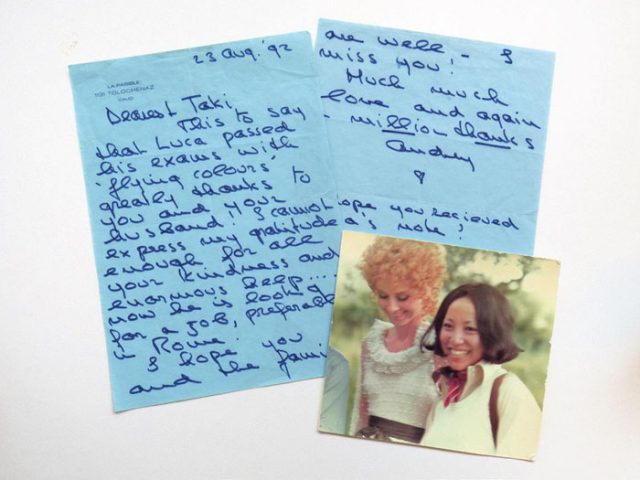

「ええ、本当に。世界的な大女優の出迎えで、しかもスタッフ全員に、自らお茶を振る舞ってくださったんです。自然体という言葉がぴったりの方でした。そのあと何度も仕事をご一緒し、プライベートもともに過ごしたり、手紙のやり取りをしたりして交流するようになりました。

オードリーさんは大の親日家で、“タキ、私の前世は日本人だったかも”と言っていたほどです。

実際、気取らず奥ゆかしく、日本人と相通ずるものがありました。日本で人気が衰えないのも、そういう気質や人間性が共感を得られたのではないかしら」

──すべて意外なエピソードです。

「彼女から私はたくさんのことを学びました。例えばオードリーさんは、普段からとてもシンプルな格好で、アクセサリーも身につけません。私はというと、派手なアクセサリーが大好き。ファッション感覚が違うんです。

親しくなると、“あなた、もっとこうしたほうがいいんじゃない?”と自分の価値観を押しつけてくる人がいますが、彼女はまったくそういうことがありませんでした。“あなたはあなた、私は私”が口癖でした」

──他者を尊重していたのですね。

「人を在るがままに受け入れ、現実も否定しない。本当に自然体でしょ? こんなことがありました。大きく引き伸ばした『ローマの休日』のポスターの前で撮影する提案が出た時のこと、オードリーさんの答えは“No!”。誰もが知る出世作の映画です。“なぜ?”の質問に、彼女は“それは過去であり、不安におののいていた自分が写っている”と言うのです。“あれから成長したの。今の自分は、しわもシミもある。これはマイ・オウン・ヒストリー(自分史)”ときっぱり口にしました。“今の私を見て”とオードリーさんは言ったのです」

──「今」を受け入れています。

「過去じゃないの、今なの。今を受け入れ、今を生きる姿勢が、オードリーさんにはありました。過去ではなく明日を見ている。これは、私の母──加藤シヅエと共通するんです」

──詳しく教えてください。

「母は、104歳で天寿を全うしましたが、100歳の時に大腿骨を骨折しました。この年齢では危険を伴いますので、手術をしないという選択肢もあると医師から告げられました。手術をしても歩けるようになる保証はなかった。

ところが母は迷わず、“手術したい”と即答したのです。自分の足でこれからも歩きたい、と。なぜ骨折してしまったのかと嘆くこともなかった。“今”を受容し、100歳なのに明日に向かって踏み出したのです。母は最後まで、“自分のことは自分で決める”ということを貫きました。そして娘である私にも、“あなたはあなたよ”と言い続けた」

──ヘプバーンと重なります。

「ふたりとも人生の目標です。私は今年、78歳になりましたが、まだまだかないませんね。今でもオードリーさんや母の言葉を思い出し、自分を鼓舞しています」

「母の愛情を確信していたから、ひとりでも寂しくなかった」

──例えばどんな言葉ですか?

「3歳の頃だったかしら。母に連れられて、近所に遊びに行った時のことです。まだあちこちに空襲の跡が残っていて、瓦礫や石もたくさん転がっていました。嬉しくて走り回っていた私は、転んでしまいました。膝からは血が出てきて、もちろん大泣きでした。ところが、母は助けおこしてくれないんです」

──放っておかれたのですか?

「しゃがんでずっと見ているんです。私はますます大泣きするのですが、手を差し伸べてくれない。仕方なく立ち上がると、そこで初めて、ぎゅっと抱きしめて“ちちんぷいぷい”と呪文を唱えてくれたんです。泣き止んだ私に、母はこう言いました。“やがてあなたは、自分とは違う髪や肌の色を持つ人とたくさん出会うでしょう。お父さんとお母さん、あなたの顔も違うわよね? 考えも違う。でもね、みんな、あなたと同じように泣けば塩っぱい涙が流れ、身体には赤い血が流れる同じ人間なのよ”」

──3歳の子には難しい言葉です。

「たしかにすぐに理解することはできなかったけれど、70年以上経った今でも、鮮明にその時のことを思い出すことができます。これが意味することは、ひとつは“自分の足で生きていきなさい”ということでしょう。最初から甘えていてはだめだということです。もうひとつは、人間は皆、平等で、かつ皆違っているということ。これは、オードリーさんの言っていた“あなたはあなた、私は私”と同じです。私は今まで、自分の足で立ち、自分で考えて心で感じて人生を歩んできましたが、母の言葉にも支えられていたのです」

──どう育てられましたか?

「わが家は、父(加藤勘十)も母も社会活動家で、共に国会議員でした。ふたりとも再婚で、私が生まれた時、父は53歳で母は48歳。家にオトナは大勢いましたが、両親は多忙。学校から帰ってきた時、一般家庭のようには、母の姿はなく、いつもひとりぼっちでした」

──寂しかったでしょう。

「いいえ。食卓には毎日、百貨店の包装紙を切って作ったメモ用紙に、『最愛の娘、多喜子へ』と書かれた手紙が置いてありました。周囲からも寂しいかとよく聞かれましたが“寂しくありません!”と答えていました。なぜって、両親は、私の話を聞いてくれる時間を懸命に作ってくれました。特に母の深い愛情と私への関心を確信していたのです」

──愛情たっぷりですね。

「はい。あれこれ強制されることもありませんでした。’59年、中学3年生の夏休みに、母が出席するアメリカの国際会議に同行させてもらいました。そこで各国の子どもたちと生活するうちに、もっと英語を学びたくなり、“ここに残りたい”と言いましたら、快く賛成してくれました。親と離れて遠い異国のホームステイ先での生活は、さぞ心配だったでしょうがおくびにも出しません。高校卒業後、本格的にアメリカに留学しますが、この時も反対されませんでした。いずれ独り立ちする私の将来を考えてくれたからです。父はいつも“おまえさんはどうしたいのか”とまず聞いてくれて、どこまでも懐の深いひとでした」

──たしかに他の人が体験しない人生です。

「このあと、紆余曲折を経て、コーディネーターになるのですが、外国の方と日本の会社との間を繋ぐという仕事は、当時の日本にはありませんでした。怖さ? いいえ、あるのは好奇心だけでした」

「だって、でも、どうせ──。3つのDは口にしないと決めた」

──お仕事は大変だったのでは?

「’68年、アメリカの人気グループ、ザ・モンキーズを起点に、イタリアの国際的女優ソフィア・ローレンなど、色々な方と仕事をしました。もちろん不測の事態はたくさんありましたが、皆さんにご指名をいただくようになりました。

なぜだろうと振り返ったことがあるのですが、きっと、母のいう“同じ人間”という姿勢を徹底していたからではないかと。人として尊重しましたが、決して崇めることはしませんでした。

誤魔化しもなし。イエス、ノーもはっきり伝えました。誰に対しても態度を変えなかったことが良かったのでしょう。でも男性にも媚びを売らないから、“可愛くない”とよく言われますけど(笑)」

──人生を開拓する原動力は何でしょう。

「やっぱり好奇心でしょうか。初めてのことも、それさえあれば何だって挑戦できます。例えばダンスがそうね」

──ダンス、ですか?

「放っておくと、体は弱っていくでしょ? ジムにも通ってみたんだけど長続きせずに挫折していました。

そんな時に、テレビで社交ダンスを見て、愉しく身体を鍛えられそうだと思って、67歳で本格的に習い始めたんです。

初めて人前でダンスを披露したのがその翌年のことでした。レッスンは今、週に2回。一度に2時間程度、汗を流します。今年で10年になりますけど、体が引き締まって、体重は10kg減。やればできると実感しました」

──67歳で新しいことを始めたのですね。

「さらに約3年前、75歳から週1回の頻度でシャンソンも習い始めました。シャンソンは表現力が求められます。先生からは、“タキさんは、照れないからイイ”と褒められます」

──人生を謳歌されています。

「理由は簡単で、私は“3つのD──だって、でも、どうせ”を口にしないと決めているんです。年をとると、“だってもう年だから”とか、“どうせだめよ”とか、“でも……”などと口にしがちですよね? この3つのDは、すべて言い訳です。自分を甘やかすことになる。人生は常に、自分との闘いですから。意欲や挑戦心は、自分で生み出さないとね」

──楽しく生きるコツを教えてください。

「“やりたい!”と思った時には、まずは一歩踏み出すことです。オードリーさんがユニセフ親善大使に就任したのは59歳の時でした。“私が女優として世界に知られる存在になったのは、こうした慈善活動をするためだったかもしれない”と。私も同じ59歳で、国際NGO『難民を助ける会』の理事としてボランティア活動を始めました。仕事は多忙でしたが、なにか自分らしく社会に還元できないか。長い目で見て誰かの役に立つことをしたい、と思っていたんです」

──老いは怖くありませんか?

「赤ちゃんだって1年ごとに加齢し、成長していくのですもの。年を重ねることは、怖くありません。老化は、誰にでも訪れることだと受け入れれば、老いを嘆くこともない。若々しさを積み重ねるんです。78歳になったのに、これまでよりも筋力がついたんですよ! 声も、去年よりも出ている。成長を実感します。これも好奇心の赴くまま、“やってみたい!”という心に素直だったからですね」

加藤タキ(かとう・たき)

昭和20年、社会活動家で代議士だった両親(加藤勘十、加藤シヅエ)の元に東京で生まれる。米国留学から帰国後、『タイム・ライフ』誌東京支局、音楽事務所役員などを経てコーディネーターとして独立。海外大物アーティストのCM、コンサートなどの出演交渉を手掛け、国際間のコーディネーターの草分け的存在に。現在は講演やコメンテーター、キャラクターモデル、著述など幅広く活動する。

※この記事は『サライ』本誌2023年6月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工)