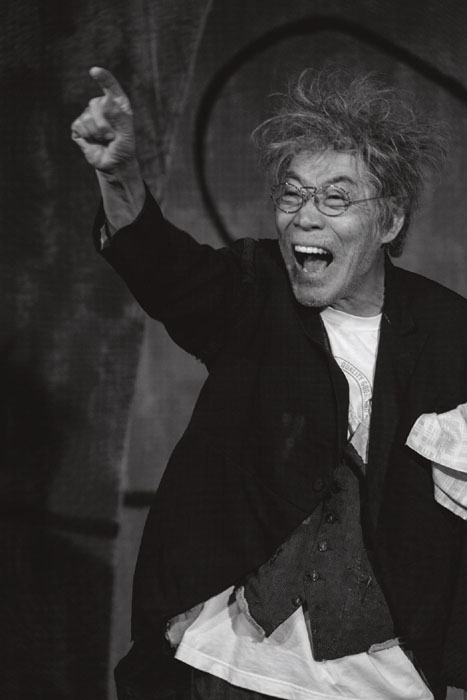

柄本 明(俳優)

─主演男優賞を含む日本アカデミー賞を2度、受賞─

「アマチュアという自覚があるからこそプロというものにもなれるのではないか」

──今年で俳優生活50年を迎えます。

「以前、インタビューで“70歳を超えても舞台に立っているということは才能があるということじゃないか”と答えました。ですが、いま思えば才能というのはみんなにそれぞれあるもの。この年まで俳優を続けてこられたのは、ただ運が良かっただけだと思います」

──「運」以外にも、なにか秘訣があるのでは。

「お仕事の依頼をいただけたことに尽きます。こちらがどれだけやりたいと願っても、オファーがないとできる仕事ではないので。商業的なことは抜きにして、ただやりたいことを優先して続けている劇団での芝居なら、自分たち次第でなんとでもできます。一方、映像の仕事はそうはいかない。極端に言えば、ハリウッド映画に出たいと思い描いても、実力だけで出られる世界ではないですから」

──この世界に入ろうと思ったきっかけは。

「“青春の誤解”です。若いということは馬鹿ということでもある。調子に乗って、好きなことで一旗揚げてやろうなんてね。僕の場合はそれがアングラ演劇だったということ。

当時は小さな劇場があちこちにあって、その舞台にだったら自分でも出られると思ったんですね。そんな場所でアルバイトをしながらこの世界に入りました」

──劇団を主宰されています。

「大道具のアルバイトで『自由劇場』という劇団を訪れたとき“稽古にきてみないか?”と誘われました。それから舞台に立ち、4年たったのですが、当時は“子ども”だったので自由劇場のモダンな感じが理解できなかった。それで、もっとお笑いやくだらないことをやりたいと思って、自由劇場を“脱走”したんです。それからベンガルや綾田俊樹と『劇団東京乾電池』を結成しました」

──好きなことを仕事にして生きているように見えます。

「50 年も芝居を続けていると“やりたいことを続けられていいですね”と言われることがあります。ですが、果たしてやりたいことをやっているのかな、とも感じます」

──どういうことでしょう。

「芝居という仕事しかやっていないわけですから、他の仕事が自分に合っているかどうかという可能性について、なにも調べることができていません。自分のやりたいこと、やりたくないことはなにか、と問われても、実のところ、僕はわからないんです」

「なにかを続けてやるということはなにもできない自分に気付くこと」

──『煙草の害について』という作品を演じ続けています。

「初めて上演してから30年が経ちますが、何度やっても“うまくやろうとする自分”がいて、がっかりしています。“そんなにうまくやりたいの?”“そんなにウケたいの?”などと、本当に情けなくなってしまう。一方で、芝居の調子がいいときに思うのは、自分がなにか大きな失敗をすればいいな、ということ。窮地に立たされたときにどう演じるのか見てみたいという変な期待があるんです。

ところが実際は“安全牌”のなかで演じ続けてしまう自分がいる。どんな仕事でもそうだと思いますが、なにかを続けてやるということは、回を重ねるごとに難しくなるとともに、“なにもできない自分”に気付かされることでもあるのではないでしょうか」

──柄本さんにとって演じるとは。

「みなさんも演じているじゃないですか。人間は生きていればそれぞれの役割を演じていくわけです。ただ舞台上で演じる、ということになると違います。人間は弱いもので、人から見られたらなにかを演じてしまう。そのうえ、人を感動させてやろう、となってしまうので、みっともないですよね……」

──演じることはみっともない。

「こんな芝居をしてしまってすみません、という気持ちは常にあるんです。芝居といってもなにかの真似をしているにすぎませんし、僕もそう。だけど、なにかの真似をしている、ということに気が付いたうえでやらないとね。自分がやっていることなんて真似に過ぎないと自覚して、ちゃんと自分に対してがっかりして、絶望したり恥ずかしがったりしながらやらないといけないと思います」

──恥ずかしさもつきまとうと。

「人に見られるというのは、恥ずかしいことです。今も(取材スタッフの)みなさんがこっちを見ていて、カメラのレンズも向けられている。この空間にいる人はみんな僕のことを見ていますよね。試しに“せーの”でカメラマンさんの方を見てみましょう(一斉にカメラマンに視線が注がれる)。ほら、佇まいが変わるでしょう。人に見られるということはそれだけ恥ずかしいことなんです。そして、観客は役者が恥ずかしさと戦う、その様を見ているのだと思います」

──『煙草の害について』はわかりにくさも特徴のひとつです。

「舞台を見て、作品の内容を理解できなかった人がいるとします。その人は演じていた人に“今のはどういうお話だったんですか? 説明してください”と尋ねる。だけどやった人にも説明ができないことがある。それなのにわからない人は、“説明してください! あなたが演じたんですからわかるように!”と迫ってくることがあるんです。

つまり、わからない自分が悪いのではなく、説明できないあなたが悪いという姿勢でいる。今はそういう社会でもありますよね。わからないままであることも、僕は重要だと思うのですが」

──映画『柄本家のゴドー』(2017年)で“年齢を重ねてわからないことがわかるようになった”と語っています。

「最近は社会全体がわからないとダメだ、理解できないとダメだ、という風潮ですよね。私が演出した作品『ゴドーを待ちながら』(※サミュエル゠ベケットの不条理演劇の代表作とされる戯曲。)はこの年になってもわからない。全然わからないけれど、なぜか笑えます。説明できなくても、おもしろいものはあるのです」

──世間の評価をどのように受け止めていますか。

「褒められたらうれしいというのはありますが、周りの声に一喜一憂しても仕方がない。仕事の達成感なんて、ほとんどありませんし、ビールを飲んで“プハー”みたいなことは、あったとしてもほんの一瞬です。残念ながら、ここまで生きてきてもまだ肥大化する欲望と付き合わなければならない。たとえば甲子園に出場してひとつの達成だと喜んでも、次の欲望が出てきますよね。人生の正解はなにかなんて誰にも分からないですから」

「難しいことと向き合うのはうれしいことでもあるのです」

──主宰する劇団で朝の無料朗読会を昨年、始めました。

「こういう場所(「劇団東京乾電池」の劇場)を持っていたというのが始めたきっかけのひとつです。早い時間は使っていなかったし、俳優もたくさんいるので、環境を生かして簡単にできることを探してみたら朗読でした」

──地域の方とつながりたいという思いからですか。

「うーん、どうですかね。朗読会の宣伝方法は、アトリエの前に“明日の9時30分からやります”という看板を立てるだけですし、目立たないでしょう。とはいえ、毎回4~5人、多いときで20人くらいお集まりいただきます。

現在、劇団は“新人”を取っているわけではないので、指導とか、育てるということはあまり考えていないですけどね。ですが、観客がいると勉強にはなりますから、僕もだいたい毎回出るようにしています」

──『大人のお芝居入門』というワークショップも開催しています。

「亡くなった妻が始めたものです。俳優志望ではない人が集まってやっているのですが、ものすごくいい雰囲気ですね。僕は『大人の学芸会』になればいいと思っています。保育園や小学校の学芸会っていいじゃないですか、とっても」

──大人たちの学芸会ですか。

「先ほども話に出た『ゴドーを待ちながら』は、世界の演劇シーンを一変させた作品であることも確かですが、それ自体に学芸会のような印象を受けるんです。人は社会のなかで生きていると環境に濾過されて大人になっていってしまう。だけど子どもは可愛いですよね。一所懸命にやる子がいたり、突っ立っているだけの子がいたり。上手い、下手ということは関係がないし、人を感動させようなんて考えてもいない。

『大人のお芝居入門』は仕事をリタイアされた方や主婦の方が日曜日に集まって、ガチャガチャやっているのが楽しいんです。楽しむことが一番ですからね。ただ、そんなに簡単ではなくて、悩んだりすることも含めての楽しさです。みなさんの芝居を見ていると、人間にとって難しいことと向き合うのは、うれしいことでもあるのだなと感じます」

──職業として演じていないからこその良さがある。

「僕はアマチュアが好きなんです。劇団での芝居は商業活動とは違うところにあるけれど、アルバイトをして貯めたお金で小屋を借りれば誰だって上演することができます。やりたいという気持ちだけで成立する、という意味でのアマチュアで、僕はそれがおもしろいと思うんです。自分たちでやっている舞台では、万にひとつもお金が儲かることはないですが、そこに商業活動がないから続けられているような気もします。もちろん、自分の技術を自負して“オレはプロだ”という人もいます。ですが、僕がこれまで見てきたプロというのは、みなさんアマチュアの精神を持っていました。アマチュアの自覚があるからこそ、プロというものにもなれるのではないか、と僕は考えているのです」

柄本 明(えもと・あきら)

昭和23年、東京・木挽町に生まれる。小学1年生からひとりで映画館に通い始め、東映のスター、中村錦之助のファンに。大道具のアルバイトとして入った自由劇場で稽古に誘われ『A列車』で初舞台を踏む。昭和51年にベンガル、綾田俊樹と「劇団東京乾電池」を結成。映画、テレビドラマに多数出演。今村昌平監督『カンゾー先生』では、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞した。

※この記事は『サライ』本誌2023年11月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/岩谷 大 撮影/吉場正和 スタイリスト/矢野恵美子 衣装協力/PAPAS)