文/池上信次

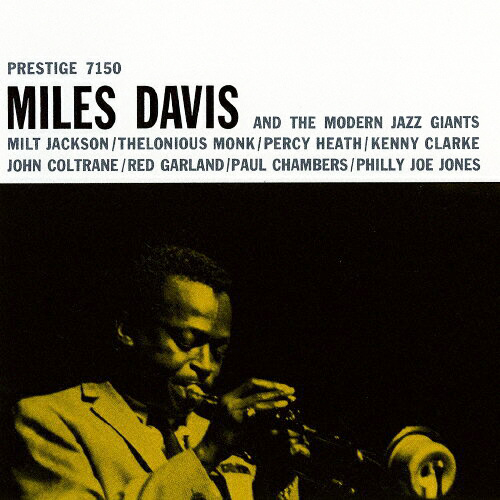

前回(https://serai.jp/hobby/1149292)に続き、「名言」を紹介します。今回はマイルス・デイヴィスの言葉。

いい演奏をするのなら、たとえ肌の色が緑色でも、赤い息を吐いていようが雇うぜ

これは、マイルスにとっては「いい音楽がすべてであり、人種など問題ではない」という主張です。この言葉、ネット上ではとてもたくさん紹介されていて、「そいつがスウィングさえできれば……」など、細部が異なる多くの表現がみられます。なかにはコピペ+伝言ゲームの結果でしょう、「緑の息を吐く紫色したやつ」になっているものもあったりします(紫は健康状態がヤバそう)。これはそれらをまとめてみたものです。多くは出典が示されておらず、また、ユニークな表現だけに、字面だけで一人歩きしている感もあります。実際には、これはどんな状況での発言なのでしょうか。

マイルスの発言といえば、まず『マイルス・デイヴィス自伝』(マイルス・デイヴィス、クインシー・トループ著、中山康樹訳、シンコーミュージック・エンタテイメント刊/原著は1989年刊行)のチェックからですね。……ありました。

(前略)黒人のミュージシャン連中は『自分達が仕事口を探しているのに、マイルスの奴は白人を雇っている』と文句をつけやがった。時に黒人アルト奏者は掃いて捨てるほどいたから、一番の槍玉にあげられたのはリー・コニッツだった。で、オレはこう言ってやった、『リーみたいにすばらしい演奏ができるんなら、たとえ緑色の肌で赤い息を吐いていようが、オレは使うぜ。オレが買ってるのは肌の色じゃない、演奏の腕なんだ』。そう言ってやるとたいていの連中は引き下がったが、いつまでも文句を言ってる奴もいた。(同書より)

演奏:マイルス・デイヴィス(トランペット)、カイ・ウィンディング(トロンボーン)、ジュニア・コリンズ(フレンチホルン)、ビル・バーバー(チューバ)、リー・コニッツ(アルト・サックス)、ジェリー・マリガン(バリトン・サックス)、アル・ヘイグ(ピアノ)、ジョー・シュルマン(ベース)、マックス・ローチ(ドラムス)、ほか

録音:1949〜50年

マイルス・デイヴィスが1948年に結成した、編曲とアンサンブルを重視した9人編成バンドによるアルバム。『クールの誕生』というタイトルは、57年に12インチLP編集盤のリリースの際に付けられたもので、初出時のタイトルは『Classics In Jazz』でした。

この発言の背景は1948年。マイルスは新たに結成したノネット(9人編成バンド)で活動を始めた時期で、リー・コニッツはそのメンバーのひとりでした。48年ですから人種対立感情、人種差別はたいへん厳しい時代でしたが、ジャズの(音楽を最優先にした)人種混成バンドは、マイルスよりずっと前にベニー・グッドマンが先鞭をつけていて、とくにマイルスだけのことではありませんでした。にもかかわらずこの言葉が残っているのは、ユニークな表現であること以上にマイルスの存在感の大きさによるものでしょう。

なお、マイルスの「人種混合」グループでは、1958年のビル・エヴァンス(ピアノ)の参加(と短期間での脱退)が有名なので、この「緑色の肌」発言はエヴァンスに向けたものとして紹介しているものもありますが、それは誤りというだけでなく、48年とその10年後では言葉の「重み」がかなり異なることに注意が必要です。

以上は『マイルス・デイヴィス自伝』を出典とした場合の説明。というのは、この「名言」の初出は、じつは自伝から四半世紀もさかのぼるのでした。アメリカの雑誌『PLAYBOY』1962年9月号掲載の「a candid conversation with the jazz world’s premier iconoclast」(「ジャズ界トップの因習破壊者との率直な会話」というところでしょうか)というインタヴューに、この「緑色の肌」発言が出てくるのです。『自伝』はそれをカットアップ+リミックスしたもののようです。そこには……

I said if a cat could play like Lee, I would hire him, I didn’t give a damn if he was green and had red breath.

(リーのようにプレイできれば、オレはそいつを雇う。もし、そいつが緑色で赤い息をしていても気にはしない。〈catはジャズ・ミュージシャンのこと〉)

『自伝』とほぼ同じ表現ですね。ただし『自伝』の独白とは違い、これはインタヴューですので質問があっての「回答」です。その会話をみると、意外なことに気がつきます。インタヴューはマイルス自身の生活にふれた後、話題は人種差別問題となり、マイルスは、差別の被害はあるが自分自身は偏見はなく差別もしないと述べた後、こう質問されます。

In your field, music, don’t some Negro jazzmen discriminate against white musicians?

(あなたのまわりには、白人ミュージシャンを差別する黒人ジャズメンもいるのではありませんか?)

それに対してマイルスは、「もっとも高収入の仕事は、黒人ミュージシャンが創った音楽を演奏する白人ミュージシャンに与えられるので、多くの黒人ミュージシャンは怒っている。しかしそれには反対しない。一方への偏見は他方からの偏見と同じように悪いことだから」(大意)と答え、例として自身のギル・エヴァンスとの共同作業を挙げ、また「ある時は」として「緑色の肌」発言となるのでした。本稿冒頭に書いた、「いい音楽がすべてであり、人種など問題ではない」という趣旨であるという読みの方向は外れていませんが、質問の発端が音楽ではなく、「差別/逆差別」であると考えると、このマイルスの発言は『自伝』にある「腕」が主ではなく、もっと大きな思想を語っているように思います。

なお、この『PLAYBOY』インタヴュー全文は、電子書籍『50 YEARS of the Playboy Interview / MILES DAVIS』(Playboy Enterprises, Inc. 2012年刊/英語)で読むことができます。興味のある方はぜひ読んでみてください。

ちなみに、村上春樹のエッセイ集『ポートレイト・イン・ジャズ』(新潮文庫)の、ベニー・グッドマンの紹介文にこんな一節があります。

楽器から出てくる音が素晴らしいものであれば、そしてそれがご機嫌にスイングさえすれば、彼(注:グッドマン)は半魚人だって雇ったかもしれない。

村上春樹はきっとこのマイルスの言葉を知っていたのでしょうね。

(以上、引用英文の訳は筆者によるもの)

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中。(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(シンコーミュージック・エンタテイメント)、『後藤雅洋監修/ゼロから分かる!ジャズ入門』(世界文化社)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。