文/砂原浩太朗(小説家)

劉備(161~223)は、三国志の主役である。少なくとも小説化された「三国志演義」は、そういう構成を取っている。ご存じの通り、劉備・関羽・張飛の3人が桃園で義兄弟の契りをむすぶところから、この壮大な物語は始まっているのだ。「演義」で描かれる彼は、民の困窮に涙をながし、漢の皇室へ至誠をささげる仁君である。

が、これは「西遊記」の三蔵法師や「水滸伝」の宋江とおなじく、中国の古典によくある理想化されたリーダー像。実際の劉備は、よくもわるくも数段人間くさい男なのである。本稿では、彼をめぐる「演義」と史実の相違を検証しつつ、その実像を追ってみたい。

「漢室の血筋」は本当か

劉備は後漢後期の西暦161年、現在の北京近郊に生まれた。字(あざな。通称)は玄徳。「演義」でもたびたび名のっているが、「漢の中山靖王・劉勝の子孫」を称している。劉勝とは前漢の第6代・景帝の子で、有名な武帝(在位前141~87)の庶兄にあたる。余談ながら、その墓から出土した金縷玉衣(きんるぎょくい。死者に着せた玉の衣)は有名で、筆者も実物を見たことがある。劉勝の子息が法を犯して位を失い、そのままこの地に土着したという。

土地との関係でいえば、ありうる話だが、劉備の家系は祖父の代までしか明らかになっていない。その間200年の経緯はまったく不明だから、否定するにしても肯定するにしても、根拠が乏しいというところだろう。ただ、仮に事実としても、それだけで乱世を渡っていけるほどの看板ではない。助けられた部分もあったろうが、その地位はやはり、彼自身の実力と運でつかんだものではなかろうか。

巡察官を鞭打ったのは?

父をはやく亡くした劉備は、草鞋を売ったり筵を織ったりして生計を支えていた。まことに物語的な境遇だが、このくだりは正史にも記されている。書物よりは猟や音楽を好み、衣服にも気を配っていたとあるから、遊び人風の青年だったものと思われる。ひと付き合いもよく、若者たちには人望があったらしい。この地を行き来していた豪商が彼に目を留め、多額の献金をしたという話も残っているから、ともかくふしぎな魅力をもった人物だったのだろう。カリスマ性といってもよいこの資質は、生涯を通じて劉備の武器となった。

後漢崩壊の端緒となる黄巾の乱が起こったのは、西暦184年。太平道という宗教にひきいられた農民反乱だった。このとき劉備は義勇兵の募集に応じ、群雄としての第一歩を踏み出す。「演義」では、この折、関羽・張飛と桃園で義兄弟の契りをかわしたことになっている。それ自体はフィクションだが、3人がつよい絆で結ばれていたのは事実。関羽の項(第4回(https://serai.jp/hobby/377947)参照)でも述べたように、ひとつ床で眠るほどの親密さだった。皮肉にも、このつながりの深さゆえ、劉備は晩年にいたって過ちをおかすこととなる。

さて、黄巾討伐で功を挙げた劉備は、地方の尉(警察署長)に任じられる。が、着任後ほどなく問題を起こし、職を辞してしまう。「演義」では、督郵(巡察官)の無礼な態度に怒った張飛が相手をめった打ちにするという展開であり、その原型ともいうべき「三国志平話」では、あまつさえ殺してしまったことになっている。

ところが正史によると、督郵を打ち据えたのは劉備自身。会見を申し入れたにもかかわらず、相手が会おうとしなかったため、宿舎に押し入り杖でさんざんに打ち叩いたという。当初は殺すつもりだったが、泣いて許しを乞うので、命だけは助けたと伝わる。熱心な三国志ファンにはよく知られた史実だが、「演義」の劉備しか知らない読者は、そのギャップに驚くことだろう。

このとき、劉備は面子を傷つけられたと感じたに違いない。彼にとって、面目や誇りは命を懸けて守らねばならぬほど重いものだったと筆者は想像する。その心理は、男伊達ないし侠客と呼ばれる人々に通じるもの。劉備は群雄として見ると分かりにくいところの多い人物だが、清水次郎長や幡随院長兵衛のごとき侠客と考えれば、腑に落ちることが多々ある。

徐州をゆずられる

193年、群雄のひとり曹操(155~220)が徐州(江蘇省)の陶謙を攻めた。劉備は当時、平原郡の相(行政官)をつとめていたが、救援要請に応えて、かの地におもむく。やがて病の篤くなった陶謙は、なんと縁もゆかりもない劉備に徐州をゆずると言い残し、息絶えた。いかにも創作じみた話と思えるが、これはまぎれもない史実。よほど劉備に人望があったのだろうが、乱世とはいえ、そうそうあることではない。

が、ようやく一国一城のあるじとなりながら、劉備は1年ほどで領土をうしなってしまう。客分として迎えた猛将・呂布に裏切られ、徐州を奪い取られてしまったのである。劉備は曹操の力を借りて呂布を討つが、この時期が、生涯のなかで数少ない曹操との蜜月だった。当時曹操は、後漢最後の献帝を擁して専横のふるまいが多く、劉備もこれを除くたくらみに加わったのである。

あまりにも有名なエピソードだが、このころ劉備が曹操から食事に招かれた。席上、「いま天下で英雄といっていいのは、君とわしだけだ」と言い放たれ、おもわず箸を取り落とす。密謀が露見したかと思ったのだった。が、おりしも雷が鳴り響いたため、その驚きでということにして不審をまぬかれたという。このくだりは「演義」でも、そのまま使われている。

孔明登場

曹操を除くたくらみは露見し、一味は誅殺されるが、劉備は都を離れていたため、事なきを得た。が、曹操自身が出陣してくるにおよんで徐州をうしない、群雄のひとり袁紹を頼る。この折、配下である関羽が一時曹操にくだり、袁紹軍の将を倒して義理を果たすのが名高い見せ場だが、これも大筋は史実である。

官渡の戦い(200)で袁紹が敗れると、劉備一党は荊州(湖北省)の牧(長官)・劉表のもとに身を寄せる。この地では7年にわたる平穏な日々を得たが、特筆すべきは諸葛亮(181~234)を配下に迎えたことだろう。孔明の字で知られる俊秀であり、荊州に隠棲していたところを劉備が三たび足をはこんで幕下にくわえたと伝わる。名高い「三顧の礼」だが、正史では「およそ三度」という微妙な表現になっている。「三」は何度もというニュアンスをあらわす場合に用いられるから、じっさいに三度訪ねたかどうかは明らかでない。たびたび出向いたり、丁重に礼をつくしたりしたことをこの数字で表しているのではなかろうか。

このとき孔明が示唆した「天下三分の計」こそ、三国時代を支える青写真といえる。劉備と孔明の出会いが、われわれの知る「三国志」をもたらしたといっても過言ではない。

【後編に続く】

文/砂原浩太朗(すなはら・こうたろう)

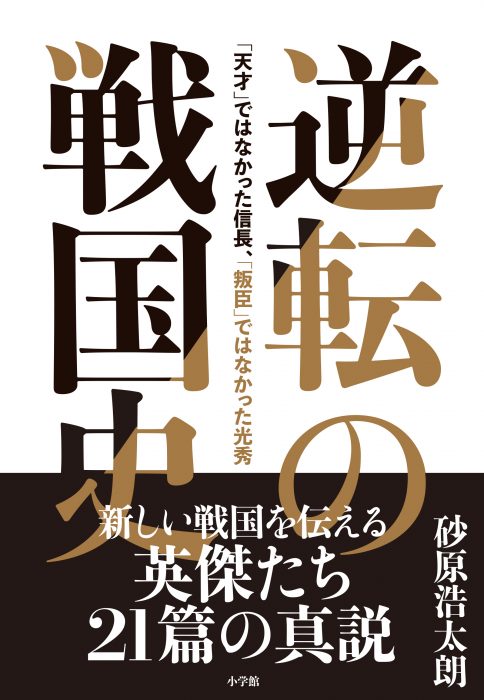

小説家。1969年生まれ、兵庫県神戸市出身。早稲田大学第一文学部卒業。出版社勤務を経て、フリーのライター・編集・校正者に。2016年、「いのちがけ」で第2回「決戦!小説大賞」を受賞。2021年、『高瀬庄左衛門御留書』で第165回直木賞・第34回山本周五郎賞候補。また、同作で第9回野村胡堂文学賞・第15回舟橋聖一文学賞・第11回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞。2022年、『黛家の兄弟』で第35回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『いのちがけ 加賀百万石の礎』、共著に『決戦!桶狭間』、『決戦!設楽原(したらがはら)』、 『Story for you』 (いずれも講談社)がある。『逆転の戦国史「天才」ではなかった信長、「叛臣」ではなかった光秀』 (小学館)が発売中。

「にっぽん歴史夜話」が単行本になりました!

砂原浩太朗 著

小学館