文/鈴木拓也

ファーマシューティカルケア研究所の所長で、臨床薬理学者の中原保裕さん。

彼のもとには、シニア世代の人たちから、薬に関してたくさんの問い合わせがくる。

その大半は、「もっとよい治療薬はないのか」「薬が多くてこれでいいのか」というものだという。

特に最近は、「ポリファーマシー(多剤併用)」という言葉が一般化し、服用薬の多さに不安を感じている人は少なくない。

中原さんも、「必要性の高い薬は使うべき」と前置きしつつ、「あまり必要性がないと判断される薬はできるだけ減らすべき」という考えだ。

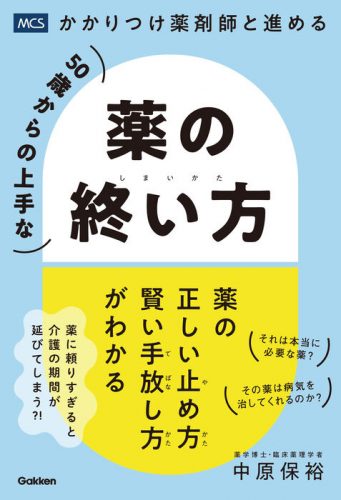

他方、自己判断で減薬するのは、「素人が相場に手を出すぐらい」危険なことだと、著書『かかりつけ薬剤師と進める50歳からの上手な薬の終い方』(Gakken)で戒める。

服用量を守っていないと……

本書で中原さんが指摘することの1つに、指示どおりに服用していないことから起こる問題がある。

例えば、薬の説明書き(添付文書)に「1日2回」の服用と記されているのに、1日1回しか飲んでいない場合。

実は記されている回数は目安であり、実際は「年齢や症状などによって投与方法や投与量を調節できる」という。一口に患者といっても、年齢も身体のサイズもさまざま。そのため、同じ量の薬を飲んでも、人によって効果のばらつきは出る。だから、医師・薬剤師は、次のようなプロセスをふんで最適の量を決めていく。

まずは一応添付文書に書いてある一般的な使い方を患者さんに指示して、その飲み方でどのような結果になるかを見極めながら、徐々にその人に合った薬の飲み方を決めていくのです。(本書67pより)

ここで問題になるのが、服用量を守っていないのに、担当医には「ちゃんと飲んでいる」と伝えている場合。医師は、症状があまり改善していないのを見て、別の薬を加えるという判断をしてしまうかもしれない。だから、正直に伝えることがとても重要になる。

薬は病気そのものを治さない

中原さんが大原則として掲げていることに、「薬には病気そのものを直接治す力はない」というのがある。

例えば、風邪薬にはウイルスを倒す力はないし、抗うつ薬にはうつ病の原因を直接癒す作用はない。風邪やうつ病が治ったのだとしたら、それはあくまでも最終的には自身の「治す力」が発揮されてのこと。

具体例として、痛風が挙げられている。痛風の激痛(痛風発作)は、血液中の尿酸が増え、それが針のような結晶となることで生じる。痛風薬は、発作を抑えたり、尿酸値を下げる働きがあるが、それ以上のものではない。つまり、生活習慣を改善して尿酸が結晶化しにくい体質とならなければ、根本的な解決には至らない。

薬というものはその病気からくるリスクを小さくしているだけで、病気そのものを治しているわけではないのです。患者さん自身が薬だけで治療をしようと思っているのなら、薬の見直しは難しいということになります。(本書83pより)

なかなか厳しい指摘だが、薬の「見直し」は、どのように進めればよいのだろうか。

かかりつけ薬剤師を活用しよう

薬の「見直し」の具体策として、中原さんがすすめるのが、「かかりつけ薬剤師」をもつことだ。

これは、国が2016年に導入した制度で、認定薬剤師が薬についてアドバイスするというもの。薬の飲み合わせをチェックしてくれたり、減薬にも相談にのってくれる頼もしい味方だ。一部の調剤薬局やドラッグストアに常駐しているので、そこで問い合わせて契約するかたちとなる。

ただ、どんなかかりつけ薬剤師でもいいわけではないようだ。中原さんは、選んではいけないかかりつけ薬剤師4か条を挙げていて、いずれか1つでも該当するのであれば、契約はしないよう記している。例えば、

条件1 あなたに対して事務的な態度で、あなたからするとあまり意味のない質問をよくしてくるような薬剤師はヤメましょう。

あなたに対して思いやりをもって接してくれるとあなたが感じることのできる薬剤師がいいです。(本書118pより)

このほか、専門家風を吹かせるとか、「それは医師に聞いてください」とつっけんどんな対応をするなど、つきあいにくい性格の持ち主は避ける。逆に、親身になって考えてくれる薬剤師を選ぶべしと、中原さんは説いている。

* * *

年を重ねると、どうしても薬との縁は深くなるが、同時に薬にまつわる不安要素も増えてくる。薬との適正なつきあい方を知るために、本書は一助となってくれるはずだ。

【今日の健康に良い1冊】

『かかりつけ薬剤師と進める50歳からの上手な薬の終い方』

定価1540円

Gakken

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。