文/印南敦史

人は成長するにしたがって、さまざまなものを集め、蓄えていくものだ。また、良好な人間関係を保つための工夫を心がけたり、いい人になろうとしたり、謙虚でいようとしたりすることもあるだろう。

よりよい暮らしを実現させたいという思いがあるからこそ、長きにわたってそうした生き方を続けてきたわけである。

とはいえ人生も半ばを過ぎ、老年を迎えるころになると状況は変わってくる。かつては大切にしていたものが、必要なくなったりすることもあるからだ。それどころか、人生の後半を生きていくために、それらが邪魔になることもありうる。

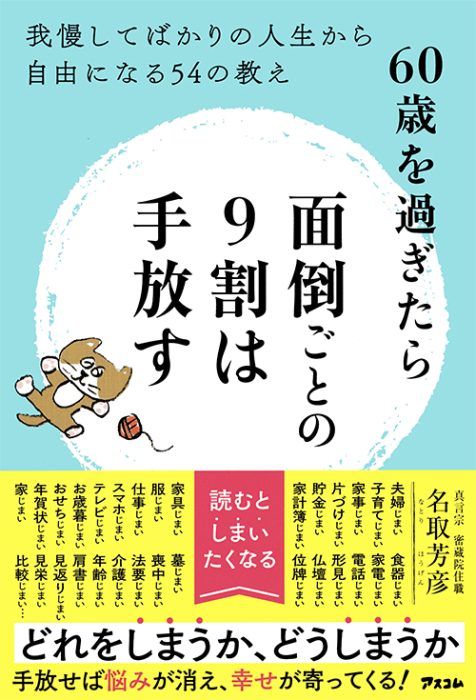

そこで、真言宗密蔵院住職である『60歳を過ぎたら面倒ごとの9割は手放す 我慢してばかりの人生から自由になる54の教え』の著者も本書において、「執着」から逃れることを勧めている。

面倒ごとの9割は、人生で身に着けてきた「執着」のしわざ。

あなたの脳がつくり上げた、形のない幻影です。

視点を少し変えてみるだけで、驚くほど簡単に消えていきます。

手放せば、確実に心がおだやかになり、フットワークも軽くなっていきます。

「こんなに簡単なことだったのか」と、きっと驚かれるでしょう。(本書「はじめに」より)

こうした考え方に基づく本書のコンセプトは、「執着じまい」「こだわりじまい」「面倒なことじまい」。それは人間関係、欲望、習慣など、さまざまなことにあてはまるようだ。

もちろん、「自分」についても同じことがいえる。無意識のうちに執着していたことから逃れられることができれば、これからの人生をよりよく生きていけるのである。

そのなかから、ここで焦点を当てたいのは「我慢じまい」。我慢は嫌なものだと感じている方も少なくないだろうが、仏教では、出会った嫌なことをなくすのではなく、それを「苦」にしない、「苦」と感じないための教えでもあると解釈しているというのだ。

いわば、発想の転換である。

我慢は仏教語です。

自我が強く、自分は偉いと思いこみ、他を軽んじる思いあがりのことで、煩悩の一つ。日本語では、耐え忍ぶという意味で使われることが多い言葉です。(本書76ページより)

注目すべきポイントは、多くの人が思っている以上に“我慢の構造”はシンプルだということ。そして意識しておくべきは、我慢はいつも目標とセットであるという点。

目標がなければ我慢することはできず、逆に目標があれば、さほど苦もなく我慢できるということだ。

たとえば「健康でいたい」という目標があったとすれば、好きなお酒も適量で我慢できるだろう。軽い運動をしようというときにも、歯を食いしばって行わなければならないというような意識は不要だ。

ちなみに僧侶の修行は大変そうに見えるが、それは「僧侶の資格を取る」「悟りへのステップを一歩進む」という目標を達成するためのものなので、著者は「やらなければならない」と自覚しているそうだ。

もちろん「やらなければならないから、仕方なくやる」という意味ではなく、もっと前向きな意識である。つまり、決して我慢しながら修行しているわけではないということである。

そして、そこにこそ答えがある。

ですから、我慢しなければならないと思ったときは、自分はどんな目標を達成するためにこの我慢をするのかを考えればいいのです。

家庭が円満であるようにという目標があるかもしれません。

将来安心な暮らしができるようにという目標があってもいいと思います。

その目標を明確にすれば、我慢は苦ではなくなります。(本書78ページより)

逆に、もし目標がなかったとしたら、そもそも我慢することはできない。それは、子どもにあてはめて考えてみればわかりやすい。一般的に子どもは我慢ができないものだが、大人のような目標を持っているわけではないので当然なのである。

なお、日常において心得ておきたいことがあると著者はいう。それは、我慢は2つあるということ。

一つは、目標達成のために、やりたいことを我慢する。

もう一つは、目標達成のために、やりたくないことを我慢してやる。

したほうがいい我慢はこの二つだけです。

目標のない我慢、そんな我慢はしまってしまいましょう。(本書78ページより)

なるほど、そのとおりだ。そして、こうした考え方は、「執着」を手放すという発想の奥深さを感じさせてもくれる。

目に見える“わかりやすい執着”だけではなく、考え方などを含め、手放すべきものはさまざまな場所にあるのだ。だからこそ、それらは手放したほうがいい。そうすれば、生きていくことが楽になるに違いないのだから。

名取 芳彦 著

1650円

アスコム

文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。