強い日差しとともに、気温が上がってまいりました。この時期になると、日頃お世話になっている人へ「今年はどのようなお中元を贈ろうか……」と思案し始める頃ではないでしょうか? こうしたことも季節を感じる楽しみの一つです。

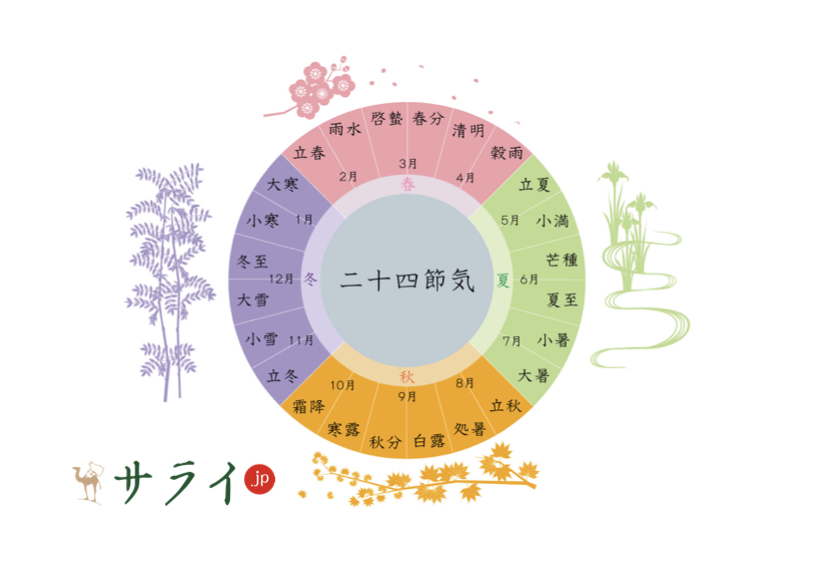

日本人は、“二十四節気”を定め、古くから季節ごとの行事や慣わしを大切にしてきました。このことは、それだけ日本人がこの国の気候風土に感謝をし、愛していたことを物語っているのではないでしょうか? この記事を通して、改めて二十四節気を理解し、より深く日本文化の素晴らしさを感じていただきたいと存じます。

さて今回は、旧暦の第11番目の節気「小暑」(しょうしょ)について下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。

目次

小暑とは?|「暑中見舞い」の季節が始まる

小暑を感じる和歌|言葉に映る小暑の情景

小暑に行われる行事|「七夕」に込められた思い

小暑に見頃を迎える花

小暑の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

まとめ

小暑とは?|「暑中見舞い」の季節が始まる

「小暑」とは、梅雨が明け、いよいよ本格的な夏が始まります。この日から立秋までが「暑中見舞い」の時期。2025年の小暑は【7月7日】で、次の節気「大暑(たいしょ)」までの約15日間がその期間とされます。

小暑を境に、衣・食・住のすべてが夏の様相へと移り変わります。暮らしの中の季節感が、一段と色濃くなる頃です。

七十二候で感じる小暑の息吹

小暑には、次の七十二候(しちじゅうにこう)があてられています。

初候(7月7日〜7月11日頃)…温風至(あつかぜいたる)

夏の風がじんわりと熱気を運んでくる頃です。梅雨明けに吹く湿った南風は「白南風(しろはえ)」と呼ばれ、いよいよ夏の始まりを感じさせます。

次候(7月12日〜7月16日頃)…蓮始開(はすはじめてひらく)

蓮(はす)の花が静かに咲き始めます。夜明けとともに水面に花を開き、夕方にはしぼむ。この短い時間に咲く姿は、儚さと美しさをあわせ持っています。

末候(7月17日〜7月22日頃)…鷹乃学習(たかすなわちわざをならう)

鷹のひなが空の飛び方を覚える頃です。獲物のとらえ方を学び、自然界で生きる術を身につけ、一人前になっていきます。

小暑は、植物も動物も、命が勢いよく育ち始める、まさに「夏の助走期間」といえるでしょう。

参考:『デジタル大辞泉』(小学館)

小暑を感じる和歌|言葉に映る小暑の情景

皆様、いよいよ暑さの真っ盛りが近付いてきました。絵本作家のまつしたゆうりです。

さてさて、「小暑」の時期に紹介するのは、うだるような時期に思わず求める、美しい涼の景色を詠んだこの歌。

ひさかたの 雨も降らぬか 蓮葉(はちすば)に 溜(た)まれる水の 玉(たま)に似たる見(み)む

(詠み人知らず『万葉集』3837)

(訳)ひさしぶりの雨が降らないかな。蓮の葉に溜まった水が真珠に似ているのを見たい。

(詠み人)詠み人知らず

この歌は、どんな人が詠んだのか分かりません。そんな謎があるところ、それぞれ触れた人が想像できる余白があるところも、『万葉集』の魅力のひとつだったりします。あなたはどんな人が詠んだと思いますか?

「蓮始開」の時期にぴったりなこの歌は、雨の降らないカンカン照りが続いた頃に詠まれたよう。「ひさかたの 雨も降らぬか(ひさしぶりの雨が降らないかな)」という最初の一文に、祈るような切実な心地を感じます。

でも、そんな中で求めるのが「喉の渇きを潤す」ことでも「実りの田畑を潤す」ことでもなく、「蓮の葉の上に溜まった雫が真珠みたいに見える」ことだなんて! と、最初読んだ時にとても驚きました。

皆さん一度はご覧になったことがある、あの景色。つるつるした蓮の葉に水滴が溜まっていき、それがキラキラ宝石のようにきらめいている様子は、ずっと眺めていられる美しいものとして私の心のアルバムにもしっかり刻まれてます。

その「美しい記憶」と同じ感動を、1300年前の人も感じていたなんて! と、時を越えて「いいね」ボタンを押し合えたような心地になりました。

そして何より、雨というものを単に暑さをしのぐものとして終わらせず、降った先にできる美しいものの方に重きを置き、目線を向けていること。

これって、何に対しても大切なことなのではと思うのです。

例えば、私の例で申し上げますと、作品を販売するとなった時、どうしても数字にばかり目が向きそうになる時があります。それも生きていく上では考えないといけない、大事なことではあるのですが、でも本当に大切なのはその先。作品が届いた先で幸せになる人が増えること。そこに常に目線を向け、焦点を合わせていたいなと、この歌を詠むたびにこの決意を思い出させてくれます。

暑さが続く日々、どうしても視線が不快な方に定まりそうな時。どうか皆さまもこの歌を思い出して、暑さの先、雨の向こうの美しさに目を向けてみてください。

あなたにとっての雨は何ですか? その雨が作り出す美しい景色は? 蓮の葉っぱを見るたびに、想像の中で浮かぶ「あなただけの玉」が光り輝きますように。

(「小暑を感じる和歌」文/まつしたゆうり)

小暑に行われる行事とは?|「七夕」に込められた願い

七夕は、小暑の頃に行われる代表的な行事。夜空に願いを託す風習は、古くは中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん、もしくは、きっこうでん、きっこうてん)」がルーツです。ここでは、七夕の由来と、日本における独自の発展についてご紹介します。

織姫と彦星、そして「乞巧奠」の風習

星祭の行事「七夕(たなばた)」は、元々中国の行事であり、「乞巧奠」といいます。陰暦7月7日の夜に行われた年中行事で、織女は手芸に巧みであることから、裁縫が巧みになれるよう願うものでした。この行事が渡来し、日本古来の棚機津女(たなばたつめ)の祭と結びついて、乞巧奠の儀として完成しました。

平安時代、宮中で乞巧奠は盛んになり、鎌倉時代には民間に七夕として広がったといわれています(諸説あり)。やがて宮中の乞巧奠は、室町時代から歌を供えるようになり、中世末の戦乱で途絶えました。

その後、元禄8年(1695)に「七夕御遊」(たなばたのおんあそび)が再興。民間だけでなく、江戸時代には武家社会にも定着しました。乞巧奠は現在も冷泉家で執り行われ、高倉流などの衣紋の流派が神々にお供えする食事を再現するなどしています。

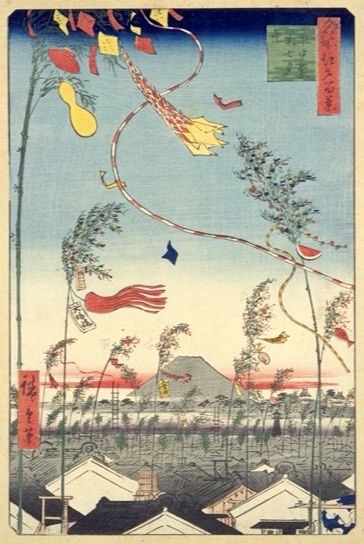

広重『名所江戸百景 市中繁栄七夕祭』,魚栄,安政4. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1312309

ちなみに、京都市上京区にある白峯神宮の地主社(じしゅしゃ)にお祀りされている神様は、「精大明神」(しらげだいみょうじん)という蹴鞠の神様です。この精大明神は、七夕の神様としても信仰を集め、今日でも精大明神例祭「七夕祭」が斎行されており、「蹴鞠」や「小町おどり」が奉納されています。

京都市内では“七夕さんのおまつり”として有名です。

小暑に見頃を迎える植物

小暑の頃、夏の訪れを告げるように花々が咲き誇ります。代表的なものをご紹介しましょう。

蓮

水底にある地下茎からまっすぐに茎を伸ばし、水面に大きな葉を広げて、優美な花を咲かせます。厚い皮に包まれた蓮の実は、土中で長い時を越えても発芽の力を保ち続けるとされ、悠久の生命力を感じさせます。

見頃は朝7時〜9時頃。気温が上がる前の静かな時間帯に、ゆったりと眺めたい花です。

河骨(こうほね)

水面に突き出すように咲く黄色の花は、陽の光を受けて金色に輝き、遠目にもはっきりと捉えることができます。池沼に生育する花です。名の由来は、白く太い地下茎がまるで骨のように見えることから。

小暑の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

小暑の時期に旬を迎える野菜、魚、京菓子をご紹介します。

野菜|枝豆

枝豆は、「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価が高く、タンパク質やビタミンB群が豊富です。ビールのおつまみなど、夏の体力維持に役立ちます。

魚|鱧(はも)

小骨が多いことで知られる鱧(はも)ですが、職人の技術で「骨切り」されることで、淡白で上品な味わいが楽しめます。特に京都や大阪では、夏の風物詩として親しまれています。

京菓子|くずまんじゅう

「くずまんじゅう」は、練り上げた熱い状態の葛(くず)で、こし餡を丸く包んだお菓子です。葛の根は葛根(かっこん)と呼ばれ、解熱薬として古来から珍重されてきました。暑い日に「くずまんじゅう」を食すことで、自然と汗がひいていくのを感じられるのは、そうした効果もあるのかもしれません。

まとめ

梅雨も終わりにさしかかり、暑さが増していく「小暑」。外を歩けば、どこからか蝉の声が聞こえてくるでしょう。これから訪れる夏の暑さを乗り切るために、この時期から体調管理に気を配ることも大切です。

●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/

監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp

協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com

インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto

構成/豊田莉子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook