日本の伝統的なお酒として親しまれる日本酒と焼酎。「同じようなお酒」と思われがちですが、実は製法や味わいに大きな違いがあります。近年、若い世代を中心に和酒への関心が高まっていますが、その違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

文/山内祐治

目次

日本酒と焼酎の違いとは? 醸造酒と蒸留酒の基本を知る

日本酒・焼酎・ウイスキーの違いを解説! 麹が生み出す個性とは

泡盛・日本酒・焼酎の違い。琉球が育んだ蒸留文化

米焼酎と日本酒の違いって何? 同じ米から生まれる二つの個性

日本酒と焼酎の度数の違い、その理由とは?

日本酒と焼酎、体にいいのはどっち? 適量を守って楽しもう

まとめ

日本酒と焼酎の違いとは? 醸造酒と蒸留酒の基本を知る

日本酒と焼酎の最も大きな違いは、製造方法にあります。わかりやすく例えると、ビールとウイスキー、あるいはワインとブランデーの関係に似ています。

日本酒は原材料をアルコール発酵させた後、液体と固形分を物理的に分離して造られる「醸造酒」です。米と水を主原料とし、麹菌の力で米のデンプンを糖に変え、酵母でアルコール発酵させます。この過程で生まれる「醪(もろみ)」から液体部分を搾り取って造られます。

一方、焼酎は発酵させた醪を蒸留し、アルコールと香気成分を取り出した「蒸留酒」。原料は米だけでなく、芋や麦など多岐にわたります。両者に共通する重要な特徴が「麹」の使用です。2024年には麹を使った日本の「伝統的な酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録され、日本独自の酒造りとして世界的に注目を集めています。麹は日本の気候風土に適応した微生物「麹菌」を生やした穀類のことで、和食文化の発展にも大きく貢献してきました。

日本酒・焼酎・ウイスキーの違いを解説! 麹が生み出す個性とは

特に興味深いのは、麦焼酎とウイスキーの違いです。同じ麦を使用していても、その製法は大きく異なります。この違いこそが、それぞれの個性を生み出す重要な要素となっています。

ウイスキーは発芽させた麦(麦芽)を使用し、麦自身が持つ酵素の力で糖化を行ないます。麦は発芽する際、自身が持つデンプンをエネルギーに変える過程で酵素を生成し、その力を借りて糖化を進めていきます。

一方、日本の焼酎は麹の力を借りて糖化を行なうのが特徴です。そのため麦焼酎であっても、麹米(麹カビを付着させた米)が使われることがあります。中には麦100%で作られているものもありますが、多くの場合、米麹との組み合わせで造られています。

この製法の違いは、香りや味わいにも大きな影響を与えます。ウイスキーは麦芽由来の香りと熟成由来の複雑な味わいが特徴である一方、麦焼酎は麹の働きにより、より膨らみのある優しい香りと味わいを持つことが多いのです。

泡盛・日本酒・焼酎の違い。琉球が育んだ蒸留文化

泡盛は沖縄(琉球王国)で生まれた蒸留酒で、実は日本の焼酎のルーツとも言われています。その歴史は、アジアの海上交易ルートと深く結びついています。インドネシアやタイ、中国大陸を経由して伝わった蒸留技術が、琉球王国独自の発展を遂げた結果として誕生したのです。

日本酒や本土の焼酎と大きく異なる点は、タイ米(長粒種)を使用することです。この選択には、琉球王国時代の貿易関係が影響しています。また、使用する麹の種類も異なり、黒麹を使用することで独特の香りと味わいを生み出しています。

泡盛の特徴的な香りは「クセがある」と感じる人もいますが、これこそが長い歴史の中で育まれた個性です。特に古酒(クース)と呼ばれる長期熟成させた泡盛は、まろやかな味わいと深い香りを持ち、世界的にも稀少な蒸留酒として評価されています。

米焼酎と日本酒の違いって何? 同じ米から生まれる二つの個性

同じ米を原料としながら、全く異なる個性を持つ米焼酎と日本酒。その違いは、まさに蒸留酒と醸造酒の特徴をよく表しています。

日本酒は発酵過程で生まれる様々な成分が、そのまま味わいとして残ります。そのため、甘さや酸味が特徴的で、品種によってはフルーティーな香りを持つものも。また、アミノ酸度の違いにより、淡麗辛口から濃醇甘口まで、実に多様な味わいのバリエーションがあります。

一方、米焼酎は蒸留過程で多くの成分が分離されるため、甘さが少なくドライな印象があります。水やお湯で割って楽しむことができ、食中酒としても人気があります。特に熊本の球磨川流域は、清冽(せいれつ)な水と良質な米を活かした米焼酎の名産地として知られています。実は、この地域では500年前から米焼酎が作られており、その伝統は現在も大切に受け継がれています。

日本酒と焼酎の度数の違い、その理由とは?

アルコール度数の違いには、興味深い化学的な理由があります。日本酒は微生物(酵母)が造り出したアルコールをそのまま利用する醸造酒です。微生物には生存できる環境の限界があり、アルコール度数が23-24度を超えると死滅してしまいます。そのため、自然な発酵では、この度数以上のアルコールを作ることができません。実際の製品の多くは15度程度となっています。

一方、焼酎は蒸留によってアルコールを抽出するため、より高いアルコール度数を実現できます。一般的には25度程度で、30度や40度を超えるものも存在します。

両者の度数の違いは、保存性にも影響を与えます。一般的に、焼酎は常温保存が可能ですが、日本酒は温度管理に気を使う必要があります。特に吟醸酒など香りの高い日本酒は、劣化を防ぐため冷蔵(チルド帯)保存が推奨されています。

日本酒と焼酎、体にいいのはどっち? 適量を守って楽しもう

健康への影響については、それぞれに特徴があります。焼酎は糖分がないため、糖分摂取を控えたい方には向いているかもしれません。

最近では、従来言われていた「適量の飲酒には健康上のメリットがある」という説(Jカーブ効果)について、再検討する声も上がっています。世界保健機関(WHO)は、「安全な飲酒量はない」という見解を示しており、アルコールと健康の関係については、より慎重な評価が必要とされています。

重要なのは、「酔うこと」ではなく「楽しむこと」を目的とすること。適量を守り、料理と組み合わせて楽しむことで、体との良い付き合い方が見つかるはずです。また、体調や体質に合わせて、自分に適した飲み方を見つけることも大切です。

まとめ

日本酒と焼酎は、同じ和酒でありながら、全く異なる特徴を持つ存在です。醸造酒である日本酒は、米の旨味や甘みを存分に引き出し、奥深い味わいが特徴。一方、蒸留酒である焼酎は、すっきりとした飲み心地と、原料の個性を活かした香りが特徴です。

両者に共通するのは、麹を使用する日本独自の製法。2024年にユネスコ無形文化遺産に登録され、世界的にも高い評価を受けています。

それぞれの特徴を理解することで、料理との相性や飲む場面に応じた選び方ができるようになります。また、アルコール度数や健康への影響を考慮しながら、自分に合った楽しみ方を見つけることも大切です。

日本の伝統的な酒造りの技術と知恵が生み出した、これらの個性豊かな和酒。その違いを知り、理解を深めることで、より豊かな食文化を楽しむことができるでしょう。

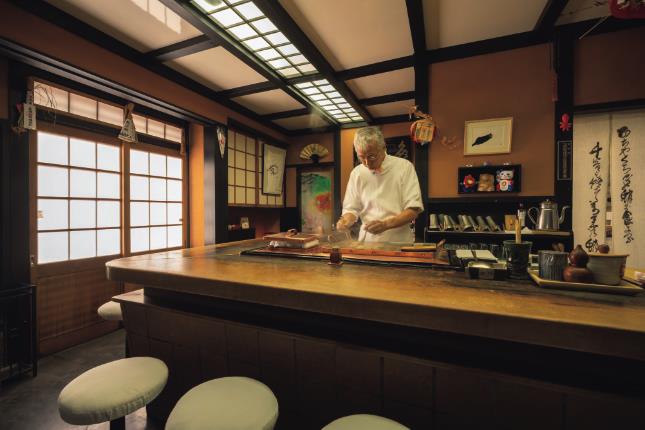

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史