文/小林弘幸

「人生100年時代」に向け、ビジネスパーソンの健康への関心が急速に高まっています。しかし、医療や健康に関する情報は玉石混淆。例えば、朝食を食べる、食べない。炭水化物を抜く、抜かない。まったく正反対の行動にもかかわらず、どちらも医者たちが正解を主張し合っています。なかなか医者に相談できない多忙な人は、どうしたらいいのでしょうか? 働き盛りのビジネスパーソンから寄せられた相談に対する「小林式処方箋」は、誰もが簡単に実行できるものばかり。自律神経の名医が、様々な不摂生に対する「医学的に正しいリカバリー法」を、自身の経験も交えながら解説します。

【小林式処方箋】週1回だけ、朝4時に起きてみる。

休息は夜にとらない

日々、忙しくても、短時間で効果的な休息をとれたとしたら、助かりますよね。そういう時は休息をとる時間帯を変えてみてください。

思い切って早起きしてみるのはどうでしょうか。1日のはじまりの2時間を「自分の時間」にするのです。

普段6時に起きているなら、朝4時に起きてみる。8時起きなら6時、夜勤で午後4時まで寝ているなら午後2時といった具合に、「いつもより2時間早く起きる」のです。

もちろん、毎日は難しいでしょう。普段6時起きの私は、週1日と決めて、朝4時に起きています。これは格別な2時間です。

冬だとまだ外は真っ暗で、車も滅多に通りません。家人もまだ起きてきません。たったひとり、丁寧に入れたコーヒーをゆっくり味わいます。

誰にも邪魔されない自分だけの時間です。何をしても構いません。その日の予定を確認するのもいいでしょう。読みたかった本を読むのもいい。休日の計画を立ててみるのも楽しいかもしれません。

体験してみると、まるで丸1日休んだかのようなリフレッシュ感を味わうことができます。「十分な休息をとれた気がしない」という不満は、雲散霧消するでしょう。

ロンドンの病院で働いていた時のことです。

イギリスには、午後にお茶を楽しむ習慣があります。「アフタヌーン・ティー」という言葉があるくらいで、午後3時から4時頃の間に、紅茶とお菓子をいただきます。

ちなみに日本でも「3時のおやつ」という言い方がありますが、あれは江戸時代からの名残です。江戸時代の寛永頃までは朝夕2食が普通で、八つ時(今の午後3時頃)に間食をとっていたそうです。

江戸の後期には社会も安定し、1日3食になったのですが、八つ時の間食習慣が残りました。八つ時に食べるから「お八つ(おやつ)」というわけです。

とはいえ、ビジネスパーソンで「3時のおやつ」を実践している方は多くないでしょう。常に忙しい病院などその代表で、ゆったりとおやつを食べるなんてもってのほかだと思っていました。

「アフタヌーン・ティー」の狙い

ところが、ロンドンの病院では、「アフタヌーン・ティー」が実践されていたのです! これには驚きました。しかもさらに驚いたことに、同僚の医師からこう言われたのです。

「君は日本人だから、アフタヌーン・ティーの文化はないだろ? 無理につきあわなくていいよ」

この病院に勤めた日本人は私が初めてではありません。きっと、前任者は、アフタヌーン・ティーを断って仕事にいそしんでいたのでしょう。「日本人の勤勉さ」を象徴する行動です。

しかし、本当にこれでいいのでしょうか?

日頃、「十分な休息をとれた気がしない」と感じてしまうのも、1日中、緊張を強いられているからと考えることもできるのです。張り詰めた精神は疲労を蓄積させてしまいます。

たしかに、何かをやり遂げる際には、適度な緊張が必要です。緊張すると交感神経が刺激されますので、やる気がアップします。

しかし、交感神経が活発になりすぎると、自律神経のバランスが大きく崩れてしまうので、適度に休息をとり、リラックスすることで緊張を緩め、副交感神経を働かせる必要があるのです。

「アフタヌーン・ティー」も「3時のおやつ」も、自律神経を整える知恵だと言えます。休息をとらずに仕事をし続けるよりも、適度な休息を挟んだほうが、自律神経が乱れないので、最終的に仕事の効率も上がるのです。

イギリス人のアフタヌーン・ティーの文化とは何でしょうか。私は「余裕」という言葉に置き換えることができると思います。

一方、日本のビジネスパーソンの多くは、駅でも急ぎ、エスカレーターでも急ぐ。そして、誰かがエスカレーターを堰き止めていたら、舌打ちをする。横断歩道も早歩き、オフィスの中でも早歩き。1分1秒を争って、皆が焦っています。

急げば急ぐほど、自律神経は乱れ、イライラや疲労が募ります。いったい、急ぐ意味はあったのでしょうか。ビジネスパーソンは、アフタヌーン・ティーの精神で、もっと余裕を持ってもいいのではないか。私はそう考えます。

ゆったりした気持ちは、疲労を解消する最高の処方箋なのです。

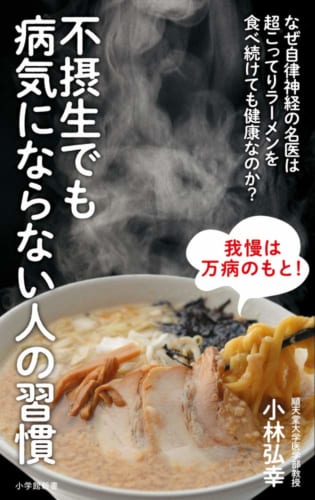

『不摂生でも病気にならない人の習慣』

小林弘幸 著

小学館

定価 924 円(本体840 円 + 税)

発売中

文/小林弘幸

順天堂大学医学部教授。スポーツ庁参与。1960年、埼玉県生まれ。87年、順天堂大学医学部卒業。92年、同大学大学院医学研究科修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属小児研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学医学部小児外科講師・助教授などを歴任。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートやアーティスト、文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導にも携わる。また、日本で初めて便秘外来を開設した「腸のスペシャリスト」でもある。自律神経の名医が、様々な不摂生に対する「医学的に正しいリカバリー法」を、自身の経験も交えながら解説した『不摂生でも病気にならない人の習慣』(小学館)が好評発売中。