初代中山富三郎の松下造酒之進の娘宮ぎの

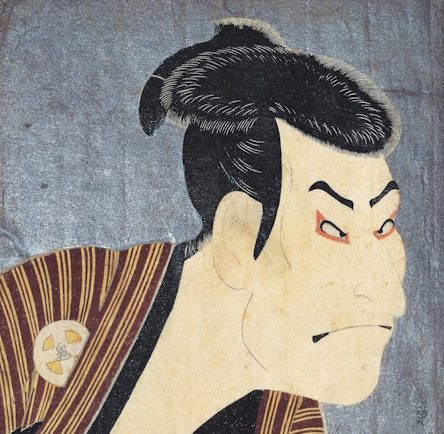

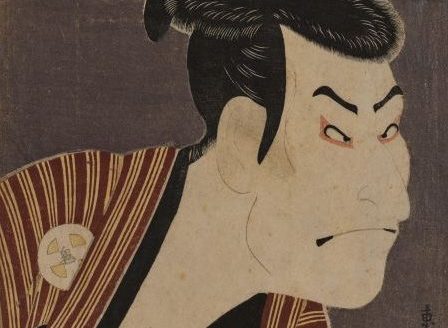

個性的な役者の顔をさらに誇張

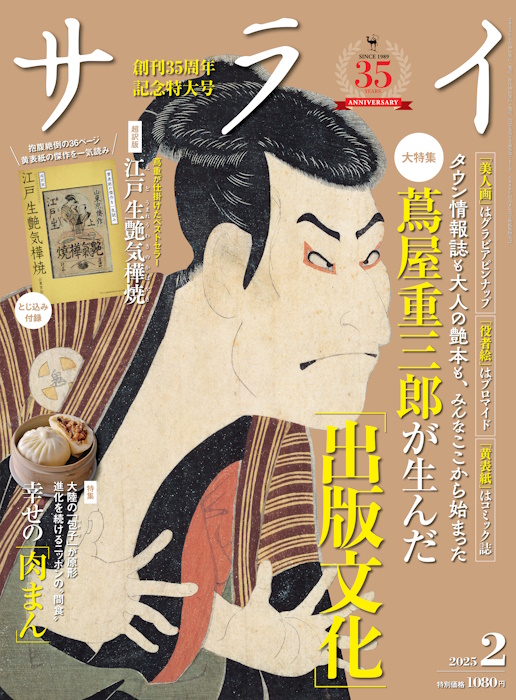

寛政6年(1794)5月、蔦重が東洲斎写楽に描かせた28点の役者絵は江戸の人々を驚かせた。

その月に行なわれた歌舞伎興行に合わせたものだが、すべてが役者の上半身だけを描く大判の大首絵。しかも背景に豪華な黒雲母摺を施している。そもそも写楽という絵師には実績がまったくない。ずぶの新人にこれだけの点数をまかすのは、前例のないことだった。

写楽の描く歌舞伎役者の姿もまた、これまでの役者絵の常道を外していた。日野原健司さん(太田記念美術館 主席学芸員)はその斬新性を次のように解説する。

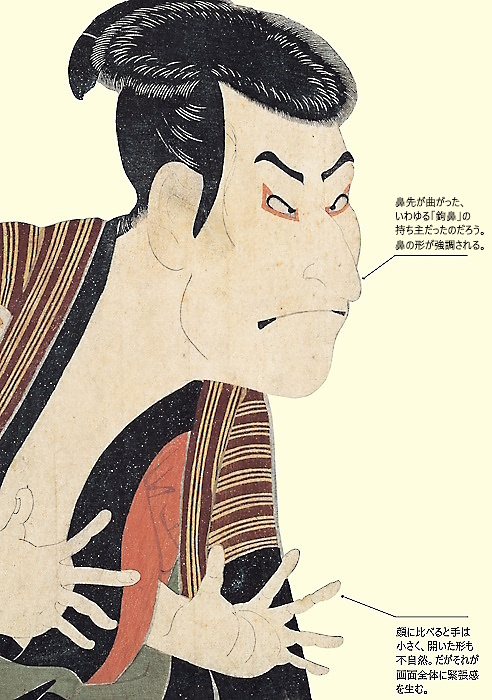

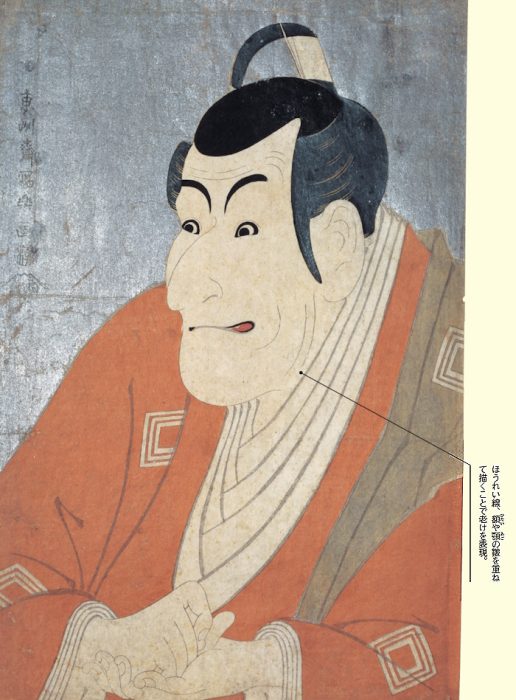

「写楽は、役者の真の姿を描こうとしたのでしょう。それまでの役者絵は、人気の役者が名場面を演じているところを見せるものでした。役者の顔そっくりに描く絵もありましたが、それ以上に演じる役に合わせた顔つきであることが重視されました。しかし写楽は役者の素顔に迫ります。女性の役を演じる女形が年配ならば、口の脇のほうれい線や目尻の皺まで描きこみます。鼻や顎が大きいといった特徴も誇張して描きました」

写楽の率直すぎる描きぶりは、役者からの評判はよくなかったらしい。歌舞伎や浮世絵を好む人の間でも賛否両論だったという。

その絵柄は近世にまで影響

写楽は突如現れて、しかもわずか10か月ばかりの活動をしたのちに、ぱったりと姿を消したので「謎の絵師」と呼ばれることが多い。近年の研究では、「阿波徳島藩お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛であることがほぼ定説になっています」と日野原さんは言う。

その絵が当時、どれほど売れたのかは定かではない。しかし後世への影響は大きく、役者の大首絵の伝統は明治時代の浮世絵師にまで引き継がれるのであった。

三代目大谷鬼次の江戸兵衛

計算ずくでのバランス崩壊で役柄の性質を際立たせる

市川蝦蔵の竹村定之進

役者の老いも容赦なく描く

三代目沢村宗十郎の名護屋山三と三代目瀬川菊之丞の傾城かつらぎ

「王道」の立ち姿は、もしやいまひとつ!?

写楽の役者絵が話題になったのは間違いなく、蔦重は最初の絵を発表した2か月後には、早くも第2弾として、大判と画面を縦長にした細判の役者絵38点を刊行した(※第2期:写楽の作品は最初に発表した大首絵28枚が第1期、以降の作品は第2期〜第4期に分類される)。ただしこれらは大首絵ではなく、役者の全身像だった。

「いわば王道に戻った形です。方針の転換は、写楽の意図というよりも蔦重が売れ行きを考慮したのでしょう」(日野原さん、以下同)

残した作品は約140点

その後、写楽の絵がまとめて発表される機会は2度あった(第3期、第4期)。残念ながら画面は小さくなり、描き方も最初ほどの勢いはない。寛政7年(1795)正月を最後に写楽の活動は途絶える。残された作品は計140点ほどだ。

「写楽が描かなくなった理由は不明です。本業の能役者としての務めと関係しているのかもしれません。蔦重が病にかかり寛政9年に亡くなるので、再起の機会を得られなかった可能性もあります」

写楽の役者絵は、明治時代以降に海外の美術愛好家の目に留まり、最高の浮世絵師と評価された。その人となりまで写したような写楽の画力は、江戸の芝居小屋の空気を今に伝えている。

解説 日野原健司さん(太田記念美術館 主席学芸員・50歳)

※この記事は『サライ』本誌2025年2月号より転載しました。