文/田中昭三

奈良の東大寺二月堂で3月1日から2週間にわたって行なわれる、1250余年という長い歴史を持つ仏教行事「お水取り」。連綿と受け継がれてきた、春の訪れを告げる奈良の風物詩でもあるこの一大行事は、いかなるものなのか。

入江泰吉が撮影した写真とともに、世界的にも希有な仏教行事の謎を探ってみたい。

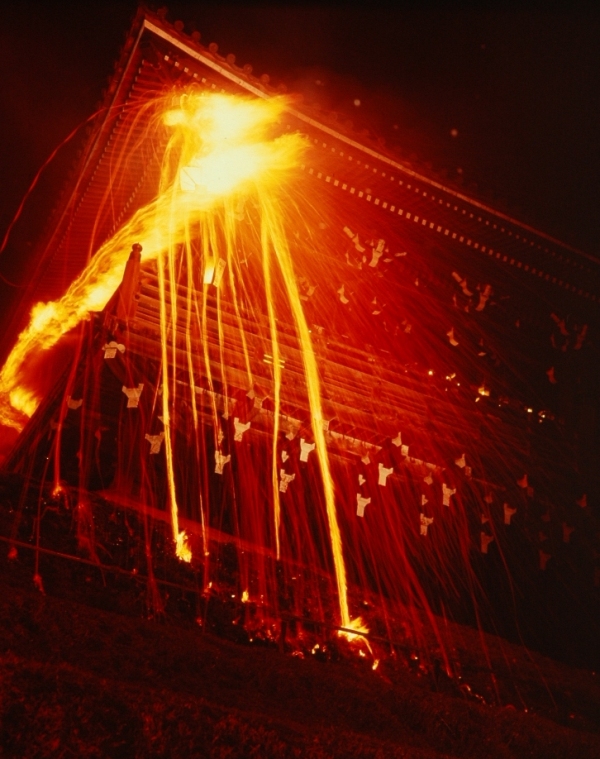

入江泰吉の写真ですっかり有名になった「お水取り」の大松明。これだけを楽しみにする観光客が多くなった。

「お水取り」のことを地元の古老たちは「おたいまつ」と呼ぶ。

「お水取り」を行なう僧侶・練行衆(れんぎょうしゅう)は、3月1日から14日まで夜の7時頃に二月堂へ上堂する。ひとりずつ上り、そのとき大きな松明が先導し練行衆の足元を照らす。いわば松明が提灯代りである。

練行衆は11人。そのうち「処世界(しょせかい)」という役の僧侶は先に上堂しているので、松明は毎日10本燃やされる。全員が上堂するまで30分前後かかる。ただし、3月12日だけは「処世界」も松明に導かれて上堂するので11本となる。

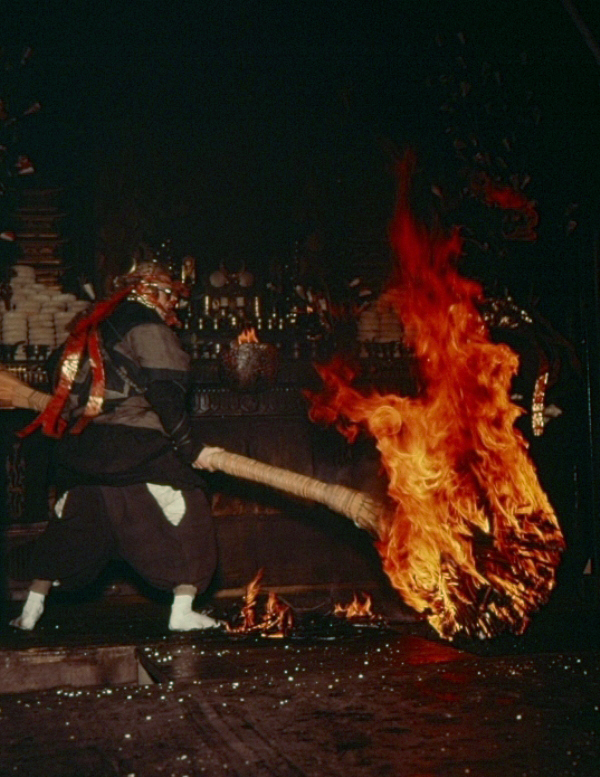

松明といっても太い根つきの青竹を使う。竹の先端に、油脂が多い松材や竹、葦(あし)などを束ねる。長さは4~5m、重さは約60kgもある。12日に使う特大の籠松明(かごたいまつ)は約6mで80kgにもなる。先導役はその重い松明を肩にかつぎ、ゆっくりと二月堂の石段を上る。

練行衆が堂内に入ると、松明は燃えたまま二月堂の舞台に運ばれる。更に激しく燃え上がり、炎が漆黒の夜空に輝く。まるで天狗でも舞い降りてきそうな光景である。

松明は舞台の上で激しく動かされ、火の粉が舞台下の参拝者に降りかかる。いつの日からか、その火の粉を浴びるとご利益があるとされ、人々は競って松明の下へと駆け寄っていく。

勢揃いした大松明。舞台は火の海となり迫力満点。

舞台の上でぐるぐる回される松明。火の粉や燃えかすが舞台下に飛び散る(撮影=牧野貞之)。

10本の松明が舞台上で勢揃いすると、そこはまさに炎の海。いつからこれほどの規模に膨らんだのかは不明だが、いまでは独立した火の祭典である。地元の人が「お水取り」を「おたいまつ」というのも納得がいく。

もちろん松明は迫力があり、神秘的でエネルギッシュだが、「お水取り」の真髄はあくまでも堂内で行なわれる行(ぎょう)にある。大松明を見てこれでおしまいというのでは、まさに木を見て森を見ず、である。

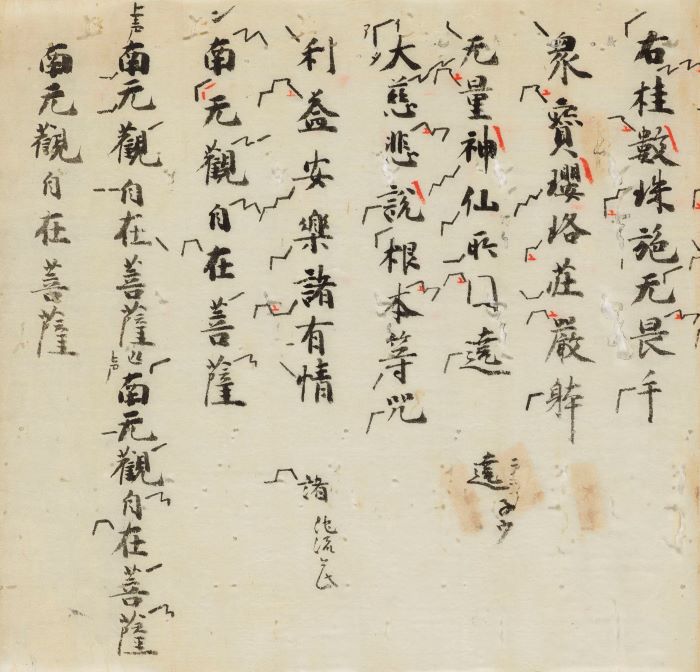

2月末日に行なわれる「大中臣祓(おおなかとみのはらえ)」。奥が咒師、手前が咒師松明を持つ小綱。(c)入江泰吉

じつは、「お水取り」では電気をいっさい使わない。例えば2月末日の夕刻、翌日からの本業を前に、咒師(しゅし)という役が練行衆全員の祓いを行なう。そのとき小綱(しょうこう)という役が咒師松明で周囲を明るく照らす。

こうした松明は大小合わせて10種類以上もある。松明を作るのは練行衆と「湯屋童子」といわれる裏方さんだ。材料は1~2年かけて用意する。近畿一円に東大寺の講があり、それらの人たちがわざわざ届けてくれるのだ。いくつかの松明は行の合間に作るので、練行衆は休む暇もない。

すべてが”手作り”ともいえる壮大な「お水取り」が毎年行なわれ、しかも1250年以上も途絶えることなく続いていると聞くと、ただただ感嘆するばかりである。

※入江泰吉(1905~1992)・・・戦後一貫して奈良の仏像、古社寺、風景などを撮影。昭和21年から20余年、「お水取り」を撮り続けた。『古色大和路』『萬葉大和路』『花大和』の三部作で菊池寛賞受賞。勲四等瑞宝章、仏教伝道文化賞などを受賞。水門町の旧宅が公開されている。

文/田中昭三

京都大学文学部卒業。編集者を経てフリーに。日本の伝統文化の取材・執筆にあたる。『サライの「日本庭園完全ガイド』(小学館)、『入江泰吉と歩く大和路仏像巡礼』(ウエッジ)、『江戸東京の庭園散歩』(JTBパブリッシング)ほか。