暦のうえでは秋の始まりとされる「立秋(りっしゅう)」。とはいえ、「まだ暑さの盛り」という印象が強いかもしれません。けれど、空の色や草花の様子、吹き抜ける風のなかに、わずかながら「秋」の気配が混じり始める頃でもあります。

本記事では、立秋の意味や時期、季節の行事、旬の花や味覚、さらには和歌で映し出される風情まで、五感で楽しむ「秋の入り口」をご紹介します。

旧暦の第13番目の節気「立秋」(りっしゅう)について、下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。

目次

立秋とは?

立秋を感じる和歌|言葉に映る立秋の情景

立秋に行われる行事とは?|お盆と重なる時期

立秋に見頃を迎える花

立秋の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

まとめ

立秋とは?

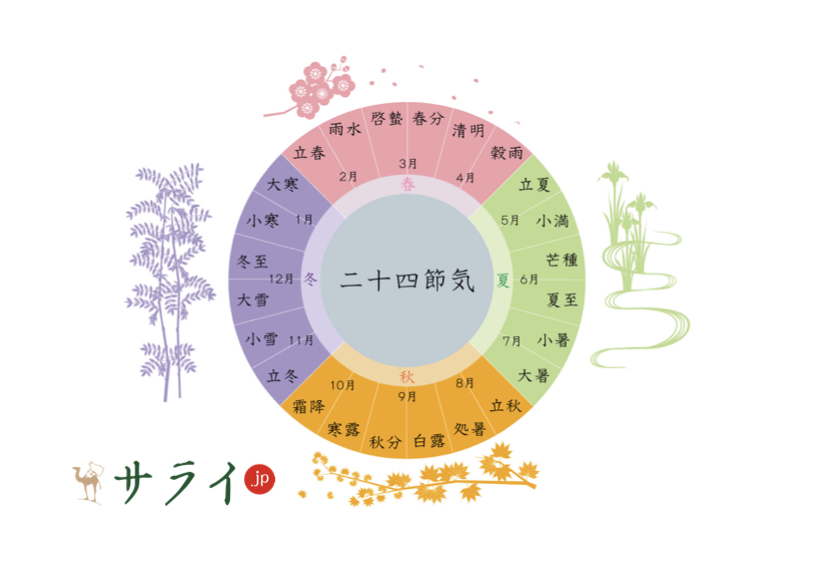

夏の盛りに現れる秋のしるし、そこには静かに巡る季節の営みがあります。「立秋」とは、二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、太陽黄経135度に達する日。「秋が立つ」と書くように、立秋は「秋の気配が徐々に立ち始める期間」を意味します。

2025年の立秋は【8月7日(木)】にあたります。まだ夏真っ盛りのような時期ですが、古来より暦のうえではこの日から「秋」とされてきました。

「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるように、気温が下がり、秋の気配が漂うのは秋分の頃となるため、まだ先になります。

七十二候で感じる立秋の息吹

立秋の約15日間は、さらに3つの七十二候(しちじゅうにこう)に細分されます。季節の移ろいを繊細に表す美しい言葉たちに注目してみましょう。

■初候(8月8日〜8月12日頃)…涼風至(すずかぜいたる)

涼しい風が立ち始める頃。

■次候(8月13日〜8月17日頃)…寒蝉鳴(ひぐらしなく)

ひぐらしの声が響き、秋を告げる頃。

■末候(8月18日〜8月22日頃)…蒙霧升降(ふかききりまとう)

朝夕に霧が立ちのぼる頃。

それぞれの言葉には、猛暑の中にも、ふとした風に秋の入り口を感じる—そんな日本人ならではの感性が息づいています。

参考:『デジタル大辞泉』(小学館)

立秋を感じる和歌|言葉に映る立秋の情景

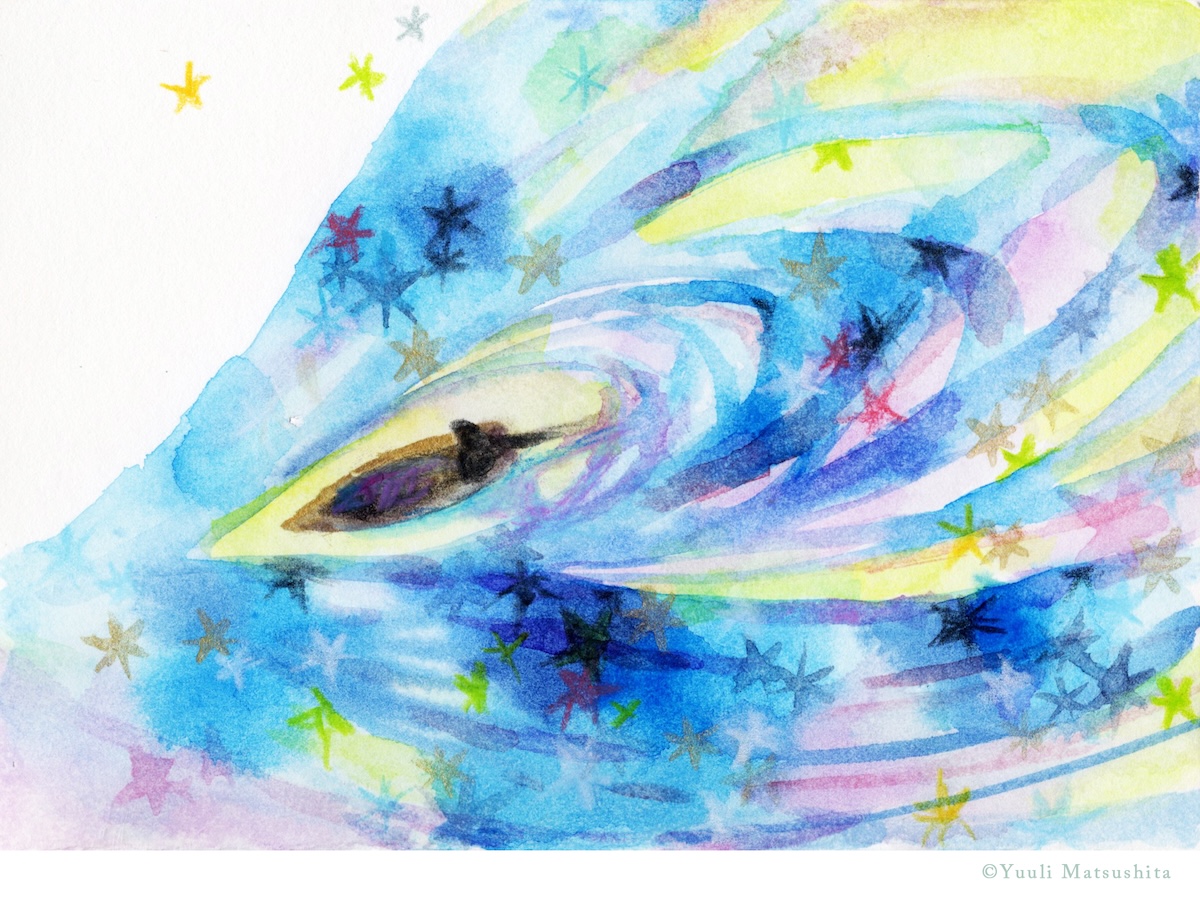

夏土用が終わり、少し日差しが変わってきた……と思いつつもまだまだ暑さ続く日々かと思います。皆様こんにちは、絵本作家のまつしたゆうりです。

今月ご紹介するのは、思わず暑さも忘れて夜空を見上げたくなるこの歌。

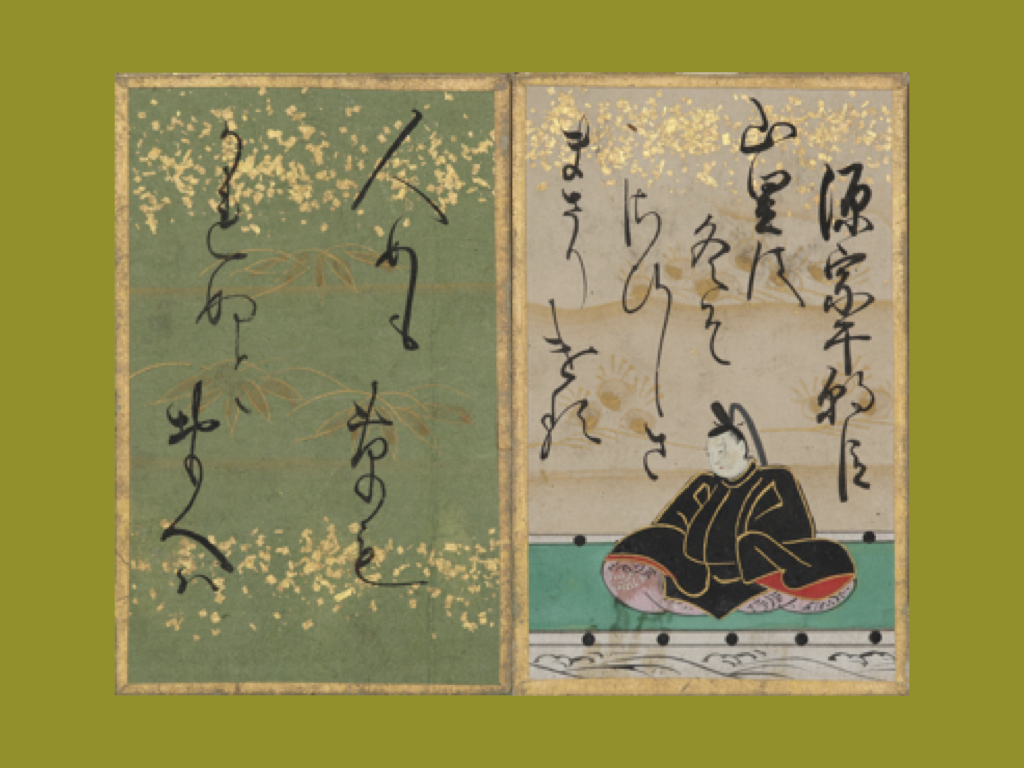

天の川 楫(かぢ)の音聞こゆ 彦星と 織女(たなばたつめ)と 今夜(こよひ)逢ふらしも

(柿本人麻呂『万葉集』2029)

《訳》天の川に浮かぶ舟を漕ぐ舵の音が聞こえる。彦星と織姫とが今夜遭うようだ。

《詠み人》柿本人麻呂。『柿本人麻呂歌集(かきのもとのひとまろかしゅう)』とは『万葉集』に記載があるのみの現存しない歌集で、当時大人気で超絶歌が上手かった宮廷歌人の柿本人麻呂が詠んだり集めたりした歌が載っているとされているものです。

柿本人麻呂の詠む歌は、みんなが思いつかないような壮大でファンタジーな世界観が特徴。私の一推し歌人です! 立秋近くは旧暦七夕になることが多く(2025年は閏水無月のため8月29日が旧暦七夕)、『万葉集』の頃の七夕は秋の初めの風物詩。恋人たちが出会うドラマチックな日でした。

「なんて幻想的でロマンチックな歌!」と、初めて読んだ時に大興奮しました。天の川を見上げたことも、彦星と織姫の伝説を聞いたことも何度もあるのに、こんな風に考えたり感じたりしたことは無かったなあ、と。

「梶の音」は本当に聴こえた音なのか、それとも想像の中なのか。聴こえたのだとしたら、誰かが現実に舟を漕ぐ音を「彦星が舟を漕ぐ音」ということにして楽しんだのか。それとも、例えば強風で軋む枝の音なんかを「舟を漕ぐ音」に見立てたのか。いろんな妄想が膨らんでいきます。

「天の川が空にある」ことと、「舟を漕ぐ音」に、本来は何の繋がりもありません。別々に捉えていたら、ただそれだけで終わります。けれどそこに「七夕の夜、彦星は舟を漕いで織姫に会うんだ」という物語があるだけで、途端にそのふたつは無関係ではなくなり、自分の中の物語と外の世界が繋がり、色鮮やかに広がり出します。

この感覚って、幼い頃はみんな味わっていたはずなんです。

例えばお気に入りのぬいぐるみで家族ごっこをしたり、草花を食べ物に見立てておままごとをしたり、◯◯鬼で鬼ごっこをしたり。みんな、「こういう設定」や「物語」を外側の世界に広げて、楽しんでいましたよね。

でも大きくなるにつれ、それが子供っぽい行動だと恥じたり、自分の生み出した世界は他人には届かないんだと諦めたりで、捨ててきてしまったのだと思うのです。

けれどこんな風に見立てをして、歌にして世界を楽しむことの何と雅なことでしょう! この歌のように、世界に別のフィルターをかけて見るだけで、何倍も幸せを感じられると思いませんか?

大人になると現実に向き合うこと、他人の考えを受け入れないといけないこと、社会的な縛りなどでどんどんこの「自分の中に広がる世界」を萎縮させて、小さくしてしまうように思います。けれどそんなとき、ふとこの歌を思い出してみてください。あなたの中に物語がある限り、世界は無限に、きらめいて見えてくるのですから。

(「立秋を感じる和歌」文/まつしたゆうり)

立秋に行われる行事とは?|お盆と重なる時期

立秋の時期は、お盆の期間と重なります。先祖の霊を家に迎え、供養する行事であるお盆は、立秋の一週間後、つまり8月13日頃に始まるのが一般的です。盆入りの日には、先祖の魂が迷わずに家に帰ってくるように火を焚き(迎え火)、盆明けの日には、先祖の魂が無事にあの世へ戻れるように火を焚く(送り火)という風習があります。

また、お盆の時期には社寺や商店街、公園などで「盆踊り」が行われます。その起源は諸説ありますが、仏教の「念仏踊り」だとされています。様々な民俗芸能がお盆の祖先供養と結びつき、現代の盆踊りになりました。お盆にちなみ8月15日に踊って、16日にご先祖様の霊を送り出すという流れです。

お祭りではないですが、この時期の風物詩をもう一つご紹介しましょう。下鴨神社では、『下鴨神社納涼古本まつり』が行われます。糺の森(ただすのもり)に約80万冊の古本が並ぶ姿は圧巻です。ふらりと立ち寄ってみたら、掘り出し物に出会えるかもしれません。

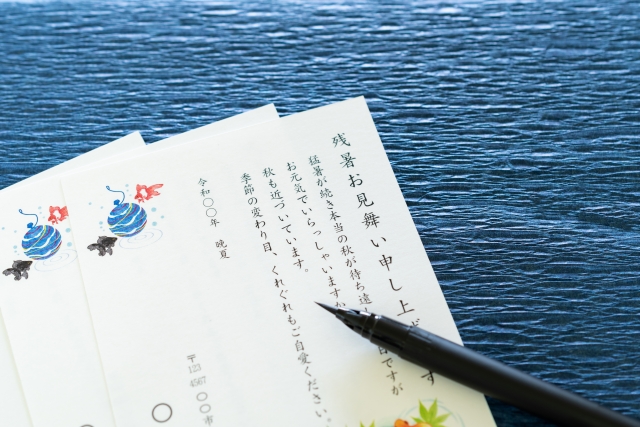

立秋から残暑見舞いを用いる

立秋以降の暑さは「残暑」と呼ばれます。そのため「暑中見舞い」は、立秋以降には「残暑見舞い」に変わるので注意しましょう。どちらも、普段会えない人やお世話になった人に対して夏の健康を気遣うための挨拶状ですが、次のような違いがあります。

暑中見舞いは、一年で一番暑い時期であることを意識して書かれます。つまり「夏本番を見舞うもの」です。「炎暑厳しい折……」「梅雨明けとともに暑さもひとしおですが……」といった挨拶が使われます。

対する残暑見舞いは、なかなか終わらない暑さを意識して書かれます。つまり「暦の上で秋を迎えても続く暑さを見舞うもの」なのです。挨拶も、「立秋とは名ばかりの暑さ」「暦の上では秋とはいえ、厳しい暑さが続いておりますが」といった言葉が続きます。

また、残暑見舞いは、一般的には立秋(8月7日頃)~8月末頃までに届くように送ります。遅くても「処暑の候(9月6日頃まで)」に届くようにするのがいいでしょう。

立秋に見頃を迎える花

立秋を迎える頃、道端や庭先では季節の変わり目を知らせる花々が姿を現します。代表的なのは「桔梗(ききょう)」、「撫子(なでしこ)」など。

これらは『万葉集』や『古今和歌集』などにもたびたび詠まれ、古来より日本人の季節感に寄り添ってきました。そんな花たちの姿に、秋のはじまりを感じてみませんか?

桔梗

すっと立ち上がる茎に、青紫の五弁の花を咲かせる桔梗。秋の七草のひとつとしても知られるキキョウ科の多年草で、日当たりのいい山野に自生します。開花は8月から9月にかけて。つぼみはふっくらとした風船のような形をしており、花開くと星形にも見える優美な姿を見せてくれます。

ちなみに「桔梗」は、古くは「ありのひふき」とも呼ばれました。山上憶良(やまのうえのおくら)が「アサガオ」を秋の七草として記したことから、『万葉集』に詠まれる「朝顔(あさがお)」はこの桔梗を指すとする説もあります。和歌に詠まれた花の正体を想像するのも、また季節の愉しみかもしれません。

撫子

可憐な姿が愛されてきた撫子は、古くから日本人の心に寄り添う花です。その名が初めて文献に登場するのは、奈良時代の『出雲国風土記』(733年)。仁多郡の山野に自生する薬草のひとつとして記されています。

続く『万葉集』では、美の象徴として詠まれるようになります。撫子を詠んだ26首のうち、8首では「愛しい女性」の面影に重ねられ、「大和撫子」の観念の萌芽が見て取れます。もっとも、撫子は女性だけでなく、男性にもたとえられるなど、多面的な存在でもありました。

参考:『日本大百科全書』(小学館)

立秋の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

食卓にも「秋のはじまり」が訪れます。旬の恵みで夏の疲れを癒しましょう。

魚|鱸(スズキ)

旬を迎える魚は、鱸です。夏を代表する高級魚のひとつで、マダイやヒラメにも劣らない美味な白身魚。夏の鱸は滑らかな舌触りを持ち、クセがないため、和洋中どんな料理にも合うとされます。洗いや刺身の他にも、塩焼きや味噌焼きなどの焼き物、蒸し物、ムニエルなどにするのもおすすめです。

野菜・果物|茄子(なす)

立秋に旬を迎える野菜は、茄子です。お盆の精霊馬(しょうりょうま)にも茄子が使われていますね。通年で馴染み深い野菜ですが、旬のものは甘味とみずみずしさがより引き立ちます。

京菓子|観世水(かんぜみず)

(写真提供/宝泉堂)

立秋の時期には『観世水』が食されます。『観世水』には古くからの謂れがありますので、ご紹介いたしましょう。

足利義満が能楽の観世大夫に与えた屋敷には、名水の誉れ高い井戸「観世井(かんぜい)」がありました。伝説によれば、その井戸に龍が降りてきて水面が常に渦(うず)を巻いていたそうで、その渦を巻く水の様子を意匠化したのが「観世水」とされています。この古典的な意匠は、京菓子のほか扇面や装束にも用いられています。

まとめ

暦のうえでは秋の入り口となる「立秋」。けれどその変化は、気温や気象ではなく、目に映る草花や空の色、耳に届く虫の声、そして心の感覚でふと気づくものなのかもしれません。

五感を澄ませて過ごすことで、わたしたちの暮らしにもささやかな「秋」が訪れてくるはずです。今年の立秋、あなたは何を感じますか?

●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/

監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp

協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com

インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto

構成/豊田莉子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook