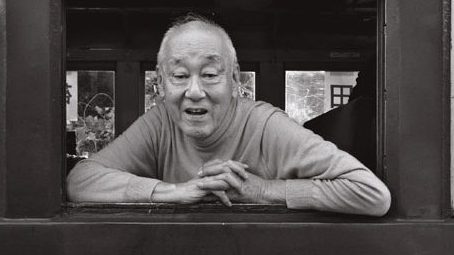

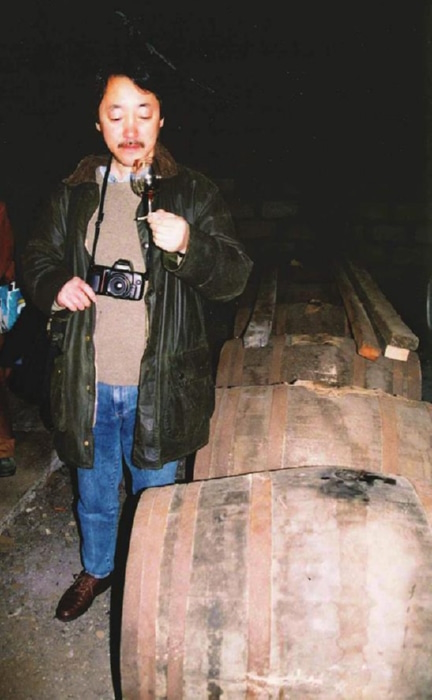

土屋 守(ウイスキー評論家・71歳)

─蒸留酒の楽しみ方を歴史や文化とともに紹介し続ける─

「日本は自国産を含め世界中の名酒が味わえる稀有な国。それを知ればもっと楽しめます」

──新潟・佐渡の生まれですね。

「両津の商店街の履き物屋の長男ですが、子どもの頃から“佐渡で一生終える必要ないから好きにしなさい”と言われていた。大学受験を前に探検部に入りたいと思い、探検部のある大学を探し、学習院大学に入学しました」

──その先に大きな出逢いが待っていた。

「2年生になった1973年、藤原新也さんの『印度放浪』を読んで強い衝撃を受けました。その足跡をなぞるようにして、4年生のとき3か月の旅をした。そうしたら、カシミールで偶然にひとりの日本人に出逢った。それが藤原新也さんだったのです。いろんな話をさせてもらい、数日間、カメラ持ちで取材にも同行し、新也さんが被写体とどう向き合うか、間近に見させてもらいました。21歳の僕にとって、非常に貴重な体験でした」

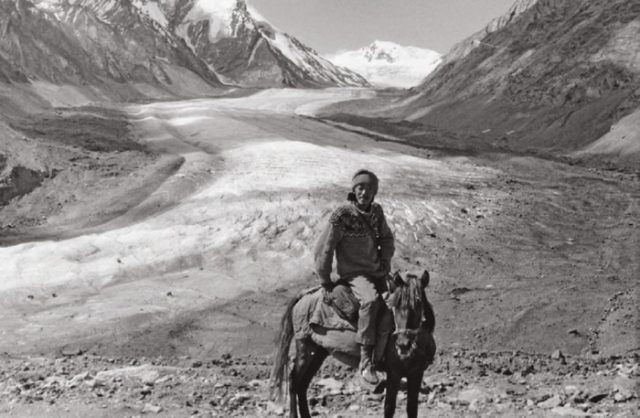

──その後も探検旅行を繰り返した。

「自分がリーダーになってチベット遠征隊を組織したりもしましたが、どうも消化不良で。大学卒業後、塾の講師のアルバイトをして金を貯め、最後は1年余り単独でチベットを旅して厳冬期も過ごし、ようやくひとつの達成感を得られました。ただ迫られたのは、そこから先の生活をどうするか。27歳でした。

模索しているとき、新也さんから連絡がありました。今度、新潮社から創刊される写真週刊誌『フォーカス』の連載の準備をしているところだから、暇なら手伝えという。すぐにチームに加わって、連載はまもなく終わったんですが、僕はそのまま週刊誌の編集部に飛び込んだ。いわゆる事件記者ですね。すると、思いの外、水が合っていた。現場が大好きで。結局、5年半勤めることになりました」

──退職後、33歳でイギリスへ向かいます。

「このまま編集部にいたら、現場を離れてデスクに上がって、一生ここで終わるんじゃないかという恐怖感があった。英語を身につけたいという気持ちと、少年時代からのネス湖や大英博物館への憧れもあって、渡英しました。はじめ語学学校に入りましたが、ふと思い直した。流暢に英語が喋れるようになるのが目的なのかといったら、それは違う。語学はイギリス全体を知るための手段であって、他に自分なりの方法があるんじゃないかと。

学校をやめ、日々、英字紙を買って隅々まで読み切るということを自分に課して、半年ほど暮らしました。そうしているうちに、現地に駐在している日本人向けに情報誌をつくろうという話があり、創刊から4年間、月刊『ジャーニー』の編集長をやりました。ライターとカメラマンも兼ね、僕の知りたいことは全部知ってやろうと、政治から文化から、あらゆることを野次馬的に見に行くというやり方で面白く取り組みました。そのうちのひとつがスコッチウイスキーだったんです」

──予備知識はあったのですか。

「当時の僕は、イギリスがウイスキーの大国であることはなんとなくわかっていたけど、そもそもスコッチのなんたるかも知りませんでした。ある日、スコットランド政府観光局から、ぜひスコットランドのことを紹介してくれとご招待にあずかって。エジンバラに行くと、夜はパブに連れていかれて遅くまでグラスを重ねた。すると、翌朝、ホテルの部屋にウイスキーのボトルが1本届きました。添えられたレターには“土屋さんが飲んで一番気に入ったボトルを1本、スコットランドの民衆からプレゼントさせてもらいます”。それがアイラモルトの『ボウモア12年』でした。

それからしばらくして、ロンドンの事務所近くの『ミルロイズ』という酒店から、雑誌に広告を出したいとの連絡がありました。訪れると、シングルモルトが100種類ほど置いてあって、しかも店主の兄は世界最初のシングルモルトの本といわれる『モルト・アルマニャック』の著者だという。以来、その店に足繁く通わせてもらって、徐々に僕自身のスコッチの知識が増えていった。で、今度は僕の方からお願いして、スコットランドの蒸留所を取材旅行で回らせてもらいました」

── 不惑を前に、’93年に帰国します。

「日本で、スコッチのシングルモルトを網羅する本をまとめたいと思いました。そのため、実際に100種ほどのボトルをテイスティングした。まだ日本では手に入らないものもあり、途中、何回かスコットランドに行き、’95年に刊行したのがオールカラー300ページ超の『モルトウィスキー大全』です。これが今の日本のシングルモルトウイスキー人気の火付けになったと自負しています。’98年には『ブレンデッドスコッチ大全』も上梓しました」

「真摯な造り手と、消費者の正しい知識がウイスキー文化の未来を担う」

──ウイスキー評論家としての船出ですね。

「僕自身ほんとうは、2冊の『大全』を完結したことで、ウイスキーは終わりにしようと思っていました。あとは、もともと好きだった釣りやイギリス文化などの分野に立ち戻ってやっていきたいなと考えていました。ところが、周りが許してくれなかった。スコットランドのハイランド・ディスティラーズ社が『世界のウイスキー・ライター5人』のひとりとして僕を選出したのです。

関連の仕事がたくさん入ってきて、だったらもうウイスキーでやるしかないと思って、腹をくくって、2001年3月にスコッチ文化研究所(現・ウイスキー文化研究所)を立ち上げました。これからは情報収集と情報発信が重要になる。ひとりでは限界があるから、会員組織のクラブをつくって活動していこうと考えたわけです。日本のウイスキー市場は、高度成長期の1983年をピークに下降し、まだ停滞期が続いていましたが、スコッチの需要は2000年を底に右肩上がりに転じはじめていました」

──具体的にはどんな活動を。

「創設当初の目的は大きくふたつあって、ひとつは会報誌を発行すること。隔月刊で『スコッチ通信』という8ページの冊子からスタートし、これは現在の専門情報誌『ウイスキーガロア』に受け継がれています。もうひとつは資格認定をすることでした。資格認定に関しては、前にスコットランド政府から監修を頼まれて、基になる英語のテキストを渡されたことがあった。これを翻訳して使いましょうと。ところが中身を見てみたら、レベルが低過ぎる。日本のバーテンダーのレベルを知らな過ぎると思いましたね。日本のバーテンダーは、知識量も世界一だと、僕は思っていますから。そういう人たちに向けて、なんらかの資格認定をすべきだろうと、いろんな人の意見を聞いて準備を重ね、2004年の秋にようやく『ウイスキーコニサー資格認定試験』を始めることができました」

──近年は国内需要も盛り上がっています。

「2008年のサントリー角ハイボールブームでウイスキーが身近になって停滞期を脱し、2014年の、日本のウイスキーの父といわれる竹鶴政孝をモデルとしたNHKの朝の連続テレビ小説『マッサン』でさらに人気が高まりました。イチローズモルトで知られる秩父蒸溜所をはじめ、個性的なウイスキーを楽しめる小規模な蒸留所も多く誕生し、大手とともに「ジャパニーズウイスキー」として世界的にも高い評価を受けています。

一方で、法律的な定義がなく、輸入した原酒を日本で瓶詰めし海外で『ジャパニーズ』として流通させるといった問題も出てきています。4年前にようやく、原材料に必ず麦芽を使用する、日本国内で採水された水を使う、国内で蒸留し、700L以下の木樽に詰め国内で3年以上貯蔵するといった日本洋酒酒造組合の自主基準が示されましたが、早急な法制化が求められています。僕らは2014年末から、広く一般向けに、ウイスキーを楽しむための知識をつけてもらいたいと、前記コニサー試験とは別に『ウイスキー検定』を始めています。真摯なウイスキーの造り手と、正しい知識を持つ消費者が、ウイスキー文化の未来を担っていくのだと思います。

いながらにして世界のウイスキーを楽しめるなんて、日本しかないですよ。自分たちでもウイスキーをつくっているけど、世界中のありとあらゆるウイスキーが日本には入ってくる。ひとつのバーに行ったら、アメリカンもカナディアンも、アイリッシュもスコッチもジャパニーズも、世界中のウイスキーが揃っている。世界中の憧れですよ」

「ウイスキーという物差しを通して様々な歴史や文化が見えてくる」

──ウイスキーの一番の魅力は何でしょう。

「それは熟成された深い味わいにありますが、僕自身がそこまでウイスキーを飲むことが好きかと言われると、たぶん違う。それ以上にウイスキーの持つストーリーやロマンに惹きつけられているのだと思います。そこには、探検部時代から変わらない僕の方法論が影響しています。あるひとつのフィールドを決めたら、それに関するあらゆるものを知りたいと徹底的に探究する。ですから、僕はおそらく“大学の教授”以上にスコットランドの歴史や文化に詳しい。それを知れば知るほど、ウイスキーのストーリーが見えてくる。逆に、ウイスキーという物差しを通して探究することで、アイルランドのことや新大陸アメリカの歴史、ペリーやグラバーと日本の関わりまで、生き生きと捉え直すことができるのです」

──今後もウイスキーの活況は続きますか。

「今の世界的なウイスキーブームは、この10年なんですよ。10年で世界の蒸留所の数が何十倍にもなっている。世界中、あらゆる国でウイスキーがつくられています。直近では、台湾のカバランが大成功を収めていますが、去年の3月、台湾を訪れて話を聞くと、“自分たちの将来のライバルはチャイニーズウイスキーだ”と教えられた。驚いて調べはじめたちょうどその頃、中国の浙江省から手紙が届いた。世界中のウイスキー関係者を500人ほど集めて9月に催す大きなイベントに招待するから来てほしいと。行ったら、えらいことになっていた。世界的に樽不足が言われる中、中国では年産数万樽。ポットスチルをつくるメーカーも10社くらいできていて、大規模な工作機械とコンピュータ制御で、カスタムメードなら1か月で納品できるという。価格は日本の10分の1。スコッチやアイリッシュでさえ、もう中国製を使いはじめた。今まで中国でつくったものは安かろう、悪かろうみたいな話でしたけど、状況が一変している」

──劇的な変化を目の当たりにした。

「この25年、右肩上がりにきたスコッチはもう“バブルがはじけた”と言い出しています。これからはダウントレンドに入るだろうと。ただ過去3度あった不況期とは少し様相が違うと、僕は分析しています。日本も階段の踊り場に入っていて、この先どうなるか。そこに影響してくるのがアジアの動向、とくに中国でしょうね。いま起きていることは、たぶん100年後に語り継がれるようなことです。だから、今が一番面白い。僕のウイスキー人生の中で、こんな時代に、第一線でやってるということは考えてもいませんでした。

ここ何年か、休むのは正月の1日か2日。71歳にもなって、なんでこんなことやってるんだろうと思いますけど、抜けられませんね。80歳くらいまで体が持つなら今の仕事を続けて、この目が見えて、足がいうことをきいてるうちに、見られるだけのものは見たいなと思って、動きを加速させてます。体はしんどいですけど、選り好みをせずに、行けるところは全部行こう、あらゆる機会で蒸留所を回ろうということで、月に必ず何箇所か足を運んでいます。それが今の自分の何よりの楽しみであり、活力源になっています」

土屋 守(つちや・まもる)

1954年、新潟県生まれ。学習院大学文学部卒業。週刊誌記者を経て’87年に渡英。’88年から4年間、在留邦人向け日本語雑誌の編集長を務める。帰国後、ウイスキー文化研究所を設立。ウイスキー文化の振興を図りながら、評論家、作家、ジャーナリストとして活躍。著書に『モルトウィスキー大全』『人生を豊かにしたい人のためのウイスキー』『スコットランド旅の物語』『土屋守のウイスキー千夜一夜』『チベットの原風景』など多数。

取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地工